1998年的香港片场,陈宝莲蜷缩在休息室角落疯狂涂抹粉底。化妆师后来回忆:“她要用三倍遮瑕盖住手臂针孔,说‘不能让记者拍到少爷(黄任中)不开心’。”此时的她尚未知晓,自己会成为港娱史上最唏嘘的“期货”——从15岁被母亲签下第一份裸模合约开始,人生就被至亲提前典当。

回溯至1985年,12岁的陈宝莲跟随母亲踏上赴港列车时,背包里还装着外婆送的《唐诗三百首》。这份最后的温情记忆,很快被铜锣湾逼仄的劏房碾碎。当讨债者砸碎窗户玻璃时,母亲将她推向门缝:“快哭!他们心疼小姑娘就肯宽限几天。”这种将亲情异化为工具的生存法则,在1990年达到巅峰——亚视解约次日,母亲拿着8部风月片合约冷笑:“脱衣服比演戏赚钱快多了。”

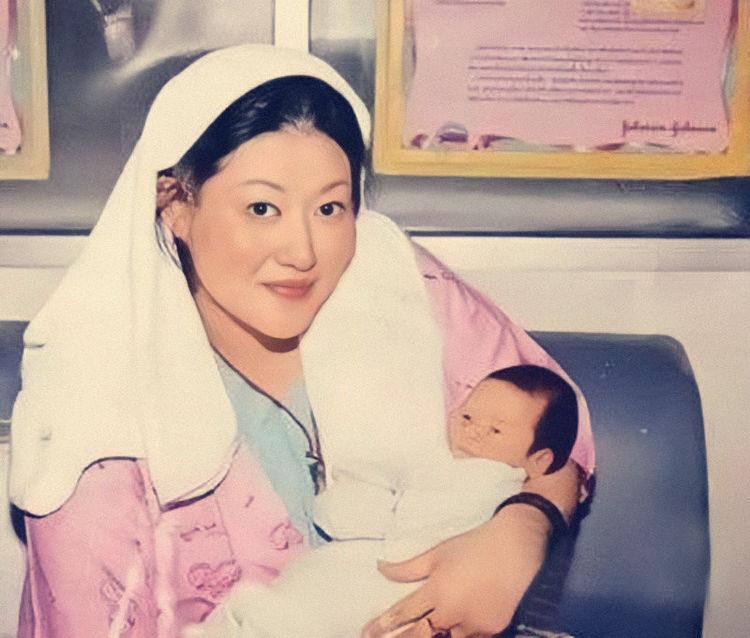

2002年7月的那场死亡直播,将娱乐圈的虚伪承诺撕开豁口。陈宝莲坠亡后48小时,曾志伟在镜头前红着眼眶承诺“孩子我们养”,梁家辉紧随其后表态“已联系好国际学校”。这些声浪随着头条更迭迅速消散,直到邱黎宽抱着婴儿办理领养手续时,承诺者们集体“失联”。

对比鲜明的,是王菲持续20年的沉默资助。经纪人透露:“她每月定时汇款,但要求不透露具体金额,只说‘别让孩子觉得在花死人的钱’。”这种近乎赎罪的心理,与黄任中临终前的癫狂形成刺痛反差——据护工回忆,那位曾宣称“视如己出”的富豪,去世前夜仍在念叨股票代码,对床头柜上的婴儿照视若无睹。

邱黎宽为邱煌祎筑起的保护罩,成为娱乐圈罕见的善意样本。她拒绝所有儿童产品代言,亲手撕毁某卫视高价邀约的亲子综艺合同;王菲则引入信托基金机制,确保资助不受自身事业波动影响。这些藏在聚光灯背后的筹谋,让这个“预设悲剧”的男孩得以正常成长:校篮球队的汗水、图书馆的夜灯、与同学合买的平价球鞋......这些陈宝莲日记里憧憬的平凡日常,在后来成为现实。

更具隐喻意义的是邱煌祎的生日设定——每年7月15日,邱黎宽会带他去上海静安寺祈福,这个日期恰是陈宝莲的忌日。当媒体追问是否在纪念生母时,这位毕业于纽约大学的青年坦然回应:“我在学习与两种命运和解。”

当曾志伟在综艺里调侃“带孩子比拍戏累多了”时,邱煌祎正在硅谷参与AI伦理项目研发;当梁家辉晒出全家福炫耀“好爸爸人设”时,邱黎宽正为养子拒绝某财阀千金的联姻提议。那些曾被高调贩卖的承诺,最终在时间检验下显影为苍白的公关话术。

而真正改写剧本的力量,往往静默无声。陈宝莲遗书中的那句“命运从15岁就已注定”,被邱黎宽用时间证伪——她保留着孩子生母所有影像资料,却坚持到他成年后才交予:“你要先学会爱,才能理解恨。”

如今的邱煌祎常被误认为新晋男模,但翻开他书桌上的《追风筝的人》,扉页有行铅笔字:“感恩不是义务,而是选择。”这句话或许能回答所有关于承诺的追问:娱乐圈的喧嚣承诺如烟花易冷,而真正的救赎,往往生于无声处。