在钢铁交通的时代,越来越多的人选择自驾游,伴随而来的不仅是对户外的向往,还有车辆故障的潜在风险。想象一下,一家人兴致勃勃地出发,途中却因车辆故障而不得不停车修理,理应是一个简单的过程,却因某个修车员的无理阻挠变得异常复杂。这并不是个例,最近在河北的高速服务区就发生了这样一个引发广泛热议的事件,一名男子在服务区为自己的车修理时,却遭到身穿蓝色制服的修车员的强迫拦截。

短短几分钟的视频在社交媒体上迅速传播,画面中,男子的声音愤怒且直白,“这是我的车,我有权利修理!”而修车员则满不在乎,态度恣意,“就是不让你修。”这样的场景让人不禁想问:在公共场所,个人修理自己的车辆究竟是否合理?

这件事引发了无数人的讨论。对于车主而言,在车辆突发故障的情况下,难道不能自救吗?而对于修车员来说,他们的行为是出于保护自己的就业利益,还是过于霸道?服务区本是为过路司机提供便利的场所,难道变成了某些人的私有领地?

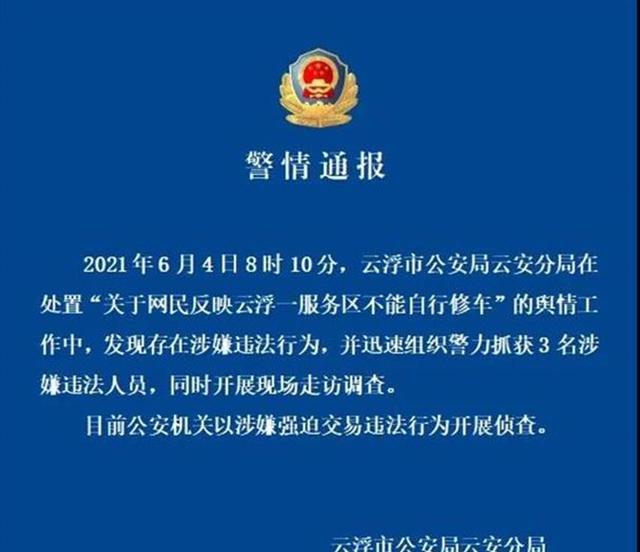

我不得不说,这样的事情在全国各地并非孤例。几年前,在广东的云浮服务区,也发生过类似的事件。一位货车司机因车辆小故障想自行修理,却被维修工以“服务区不允许私自修车”为由围堵,场面一度非常尴尬。事后,警方介入处理,涉及的修车店因涉嫌强迫交易被停业整改。这种强烈的舆论反响让人看到了社会对维护公民权益的坚决态度。

随着事件的发展,舆论也出现了分化。一人认为车主在公共服务区可以有权利自行修车,限制这一行为显然是不合理的。有人甚至将这种现象称之为“车匪路霸”,认为修车员的行为不仅是对个人权益的侵犯,更是对整个社会和谐的挑战。而另一人则担心,如果让每位司机都在服务区自行修车,将可能导致安全隐患,甚至引发更多的事故。

事实证明,问题的核心在于法律与道德的交集。法律保障了个人基本的合规权利,但道德则力量来自社会共识。正如法律专家所指出的,强迫交易的认定关键在于是否存在“威胁手段”和“强买强卖”。在具体案件中,若修车员的行为被认定为犯法,他们需要为自己的所作所为承担法律责任。在河北事件中,虽然修车员的行为引起了广泛关注和讨论,但令人遗憾的是,至今没有公权力能够出面对这一乱象进行监管与整治。

在这样的背景下,如何维护个体权益与公共秩序,成为我们必须面对的问题。我们需要关注服务区的管理过程。根据数据显示,大多数服务区由第三方公司运营,这些公司在管理和营收的压力下,往往采取限制司机自修的措施,以确保自己的生意。这种做法不仅破坏了服务区应有的公共属性,也对车主的权益形成了直接威胁。

公众的舆论与监督同样不可忽视。舆论不仅可以促成事件的迅速发酵,还能够推动相关部门的重视与整改。在发生类似事件后,社会应该主动维权,利用媒体的力量,让更多人关注此类现象,从而引发对政府相关职责的讨论与追问。通过法律手段和社会监督的结合,我们可以逐步改善公共服务的质量。

合理合法的保护并不仅止于每一个个体的自我救济,而更在于呼唤更为有效的法律保护机制。近年来,随着汽车保有量的提升,我国对车辆维修的法律法规也随之推出。无论是《消费者权益保护法》,还是《反不正当竞争法》,都为消费者与企业之间的关系提供了法律依据。因此,在面临侵权时,个体不应心存畏惧,而应该积极寻求法律帮助,维护自己的合法权益。

在这个过程中,舆论的力量再次显现。公众的积极发声能够为个体维权提供 支持,从而形成“众人拾柴火焰高”的效果。我们都不希望再有类似的事件发生,而更应该积极 體化对抗“不公”的乱象。在未来,希望有更多的法律普及和教育,帮助广大车主了解自己的权益,使他们能够在必要时做出正确的应对措施。

河北西演服务区修车员与车主之间的冲突,看似简单的个案,实则折射出更多深层次的问题。我们生活在公共社会里,权益与责任交织,如何在二者之间找到平衡,才是我们共同需要探索的命题。这需要法律、道德、舆论共同作用,以促进社会的良性发展。

同时,对于车主而言,在突发故障时的应变能力也十分重要。掌握一些基础的维修知识,了解如何在紧急情况下自救,将在很大程度上减少因小故障带来的麻烦。

未来,我们期待着每个服务区都能够成为真正服务车主的地方,而不是某些人获取利益的工具。只有这样,才能保障司机的权益,实现出行的安心与舒适。希望社会能对此高度重视,让修车员、车主、管理方共同携手,创造一个和谐的交通环境!

在结束之际,我们也应积极思考如何能够避免更多类似事件的发生。立法机构应加强对服务区管理的现场监管,相关部门要构建完善的投诉机制,及时处理车主的合理诉求。同时,公众的财经教育也应得到重视,让更多人明确自己的权益。经过一次次的讨论与努力,平等与和谐的出行环境终将实现。