又是一年的“人间四月天”,而这首诗的作者虽然去世了整整七十年,但关于她故事至今让人津津乐道。

林徽因

她是民国的女诗人,参加新月诗社,留下了经典诗作《你是人间的四月天》,同时她又是一位建筑学家,打破性别桎梏,和丈夫梁思成踏遍了祖国的山河,为后人展示古建筑之美,建国后,又参与了国徽和人民英雄纪念碑的设计,在中国建筑和设计史上留下了浓墨重彩的一笔。

但才华横溢的同时,感情方面同样丰富多彩,旧情难忘的徐志摩为她留下了《再别康桥》,金岳霖为她终身不娶,成为民国文人之间绕不过去的话题。

她就是林徽因,今天就从她的照片看起,从照片来了解这位民国才女的一生。

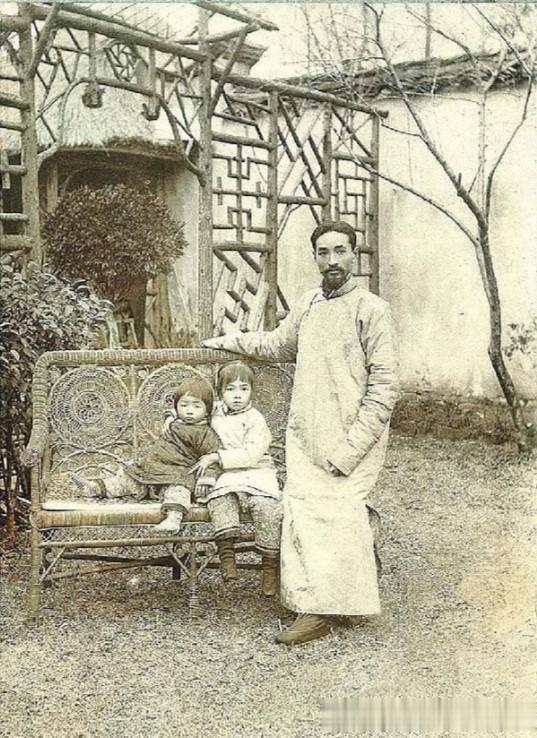

1907年,时年3岁的林徽因

1904年6月10日,林徽因出生于浙江杭州,祖籍福建闽侯,林家是官宦世家、书香门第,祖父林孝恂是光绪十五年(1889年)的二甲进士,官至石门知县,祖叔就是著名的民主先驱林觉民,父亲则是民国初年的政治家林长民。

1910年,6岁的林徽因(中)、妹妹和父亲在杭州的合影

出生于有如此底蕴的世家,林徽因从小就是一位品学兼优的好学生、四岁启蒙、八岁移居上海,最后跟随父亲来到了北京生活。

1912年,8岁的林徽因(左一)和表姐妹们合影

1916年,12岁,就读于英国教会办的北京培华女中

1916年身着培华女中校服(右一)

1920年开始,林徽因开始跟随父亲游历欧洲,足迹遍布英国、法国、意大利、瑞士、德国、比利时等国家。

之所以被父亲带出去,一来是林徽因外语能力过硬,且擅长对于资料的收集,能帮自己分忧,二来就是父亲对他有很深的期望:“我此次远游携汝同行。第一要汝多观察诸国事物增长见识。第二要汝近我身边能领悟我的胸次怀抱……第三要汝暂时离去家庭烦琐生活,俾得扩大眼光,养成将来改良社会的见解与能力。”

而在伦敦,她认识了徐志摩。

不过此时的徐志摩拜访林家的目的并不是林徽因而是林长民,或许是民国时期文人的交往我们看不懂,二人日后的拜访的主要手段居然是写信,而且是写“情书”。

为何这么说呢?因为徐志摩和林长民的之间的信件是以男女为口吻的,更离谱的是徐志摩的角色有夫之妇,而林长民的角色则是有妇之夫,或许是学古人的闺怨诗,但放到现在,确实有些看不懂。

而在他们不断的交往中,徐志摩注意到了年仅十六岁的林徽因。

1920年,16岁的林徽因和同船的游客合影

1920年,在英国伦敦寓所和父亲一起进餐

十六岁,正是一个如花似玉的年纪,而下面这张照片,成为林徽因最为经典的照片,笑靥如花、美丽动人,也难怪徐志摩念念不忘,也是在这段时间,徐志摩创作了大量的诗歌,成为其一生中文学作品最好的时候。

16岁的林徽因

这次欧洲的游历,让林徽因第一次有了对建筑学习的梦想,而在阅读大量欧洲古典建筑书籍后,萌发了林徽因探索中国古建筑,并且留下建筑理论的想法。

1920年,在意大利威尼斯圣马可广场

1921年,17岁的林徽因

在欧洲游历的林徽因

时髦的欧洲风打扮

和父亲的合影

看书的林徽因

1921年,林徽因跟随父亲回国,继续在培华女中续学,同年认识了梁思成,这一年梁思成19岁,仙子一样的林徽因,自见到第一眼起,就深深被其打动。

而此时的梁思成还未想好未来的路,听闻林徽因对建筑的看法和理想后,当时还不知建筑为何物的梁思成打算学习建筑。

1922年林徽因与表姐王孟瑜在北京雪池胡同家中,时年18岁

1922年,林徽因赠与梁思成的照片

照片反面是林徽因的字迹

在雪池胡同里

林徽因和梁思成合影

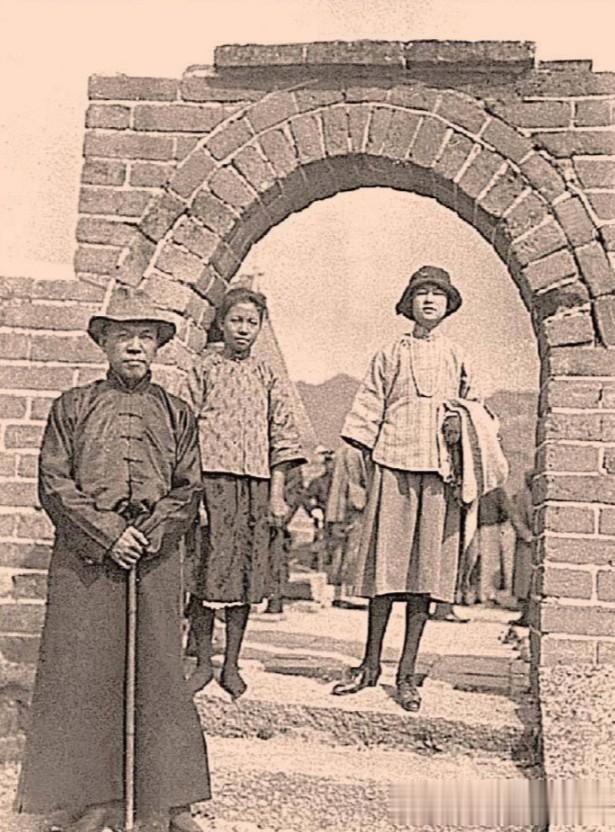

1923年,和梁启超、梁思庄一起游长城

1922年前后,为了追林徽因,徐志摩从欧洲回国,甚至和发妻张幼仪办了离婚手续,就是为了继续追求林徽因,但遭到林徽因的拒绝,毕竟徐志摩是林徽因父亲好友,二人又不是同龄人,况且,林徽因感觉徐志摩爱的只是诗作中浪漫化的自己而非真实的自己,清醒的林徽因和浪漫的徐志摩,注定走不了一起。

注:有传言徐志摩只是借林徽因之名离婚。

不过他们恋人不成,朋友关系还在,毕竟徐志摩和陆小曼在一起后,和林徽因、梁思成的关系都不错,他们二人也像老朋友一样进行书信的来往,而信上的很多情感和情绪,让后来者感受到了他们的往日情怀。

二十年代林徽因(左二)和好友们的聚会合影,梁思成(左四)、徐志摩(最后一排)

也是在这个时期,梁思成和林徽因有了婚约,这件事在1923年1月7日梁启超给大女儿的信中有记录,不过梁启超当时并没有打算让他们立即订婚成婚。

虽然他们的年纪已经不小了,但梁启超认为,可以先完成学业,然后订婚结婚。

1924年,印度诗人泰戈尔来到中国,林徽因、徐志摩和梁思成时常陪着泰戈尔游历北平,其中林徽因担任随行的翻译,游历期间拍摄了不少照片,其中最经典就是下面一张。

梁思成、泰戈尔、林徽因

林徽因齐德拉扮相,“齐德拉”为泰戈尔的诗剧名

1924年9月,林徽因和梁思成奔赴美国留学,和梁思成一起去的还有梁思成的清华室友陈植。

此番赴美,林徽因的目标是宾夕法尼亚大学的建筑系,可惜入学前却得知建筑系只能收男生,虽然林徽因极力争取,但校方始终未能应允,不得已,她只能进入美术系学习,不过她始终没有放弃建筑学,在大学期间,经常旁听建筑系课程,而且自己专业的课程也没拉下,最终成功进入建筑系,妥妥的学霸一枚。

林徽因的学生证

高清修复版本

谁知在1925年的时候,父亲参与反张斗争中,中流弹而亡,父亲去世,林徽因悲痛不已,而且更难的是,没有父亲的支持,可能无法继续在美国学习,这时候,父亲生前的好友梁启超先生认为林徽因不该因为父亲的去世就荒废学业,因而写信劝她继续留学,并且为其付了学费,就是希望他学有所成,然后和梁思成一起回来报销祖国。

换句话说,梁启超当时对这个准儿媳是非常看重的,此外,梁启超还专门写信给梁思成,让他和林徽因说:“我和林叔的关系,她是知道的,林叔的女儿,就是我的女儿,何况更加以你们两个的关系。我从今以后,把她和思庄一样看待,在无可慰藉之中,我愿意她领受我这种十二分的同情,度过她目前的苦境。”

林徽因的成绩单

值得一提的是,宾夕法尼亚州大学在2022年启动了对林徽因追授建筑学学位一事的审查工作,且公布了宾大档案馆所留存的林徽因成绩单和学分记录。

根据记录,林徽因在宾大建筑学专业共修读67学分,其中包含66学分本科课程,与其以特别生身份修读的硕士课程1学分,另一边梁思成则获得79学分,之所以有分差,是源于林徽因没有去修读人体写生课和建筑施工课程,毕竟人体写生课上是男模特,这也是为何不让女生学习建筑学的一个原因,而建筑施工课程则不让女生去。

1925年在费城

1926年在费城,其中后左位置是陈植

和冰心在野炊

1927年,和梁思成在学校化装舞会上

1927年2月12日,林徽因毕业照,2024年5月,宾大向林徽因追授了建筑学士学位,毕业年份为1927年

1927年3月21日,毕业后的梁思成和林徽因在加拿大渥太华成婚。

结婚照

3月21日,对于普通人来说是一个普普通通的日子,但对于梁思成来说,这一个日期是宋朝人为宋徽宗时期的工部侍郎李诫立的碑刻上留下的唯一的日期,李诫曾经写过一部关于北宋皇宫的营造手册,名为《营造法式》,深受林徽因和梁思成的推崇,因而他们选择这个日期结婚。

这件婚服由林徽因自己设计

婚礼结束后,林徽因和梁思成奔赴欧洲度蜜月,期间考察了不少西方建筑。

二人在加拿大

在欧洲

1928年8月,梁思成和林徽因回国,一起受聘于东北大学建筑系,其中梁思成为东北大学建筑系的系主任,林徽因则担任教授。

回国路上

在东北的林徽因

1929年林徽因和梁思成考察沈阳的清昭陵

测绘中,此时的她已经怀有身孕

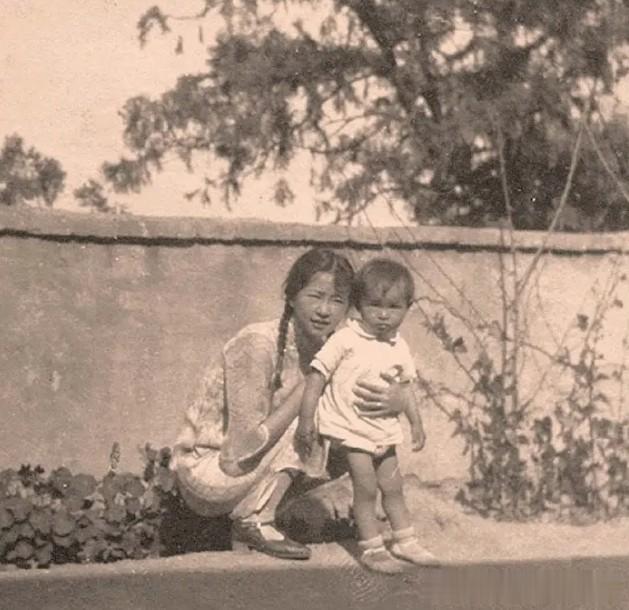

1929年,林徽因生下大女儿梁再冰,取“冰”字,或许是根据公公梁启超的“饮冰室主人”而起的。

在北平坐月子中

抱着大女儿

母女合影

1930年的时候,林徽因不幸诊断出肺病,前往北平休养。

林徽因、梁思成和林母何雪媛

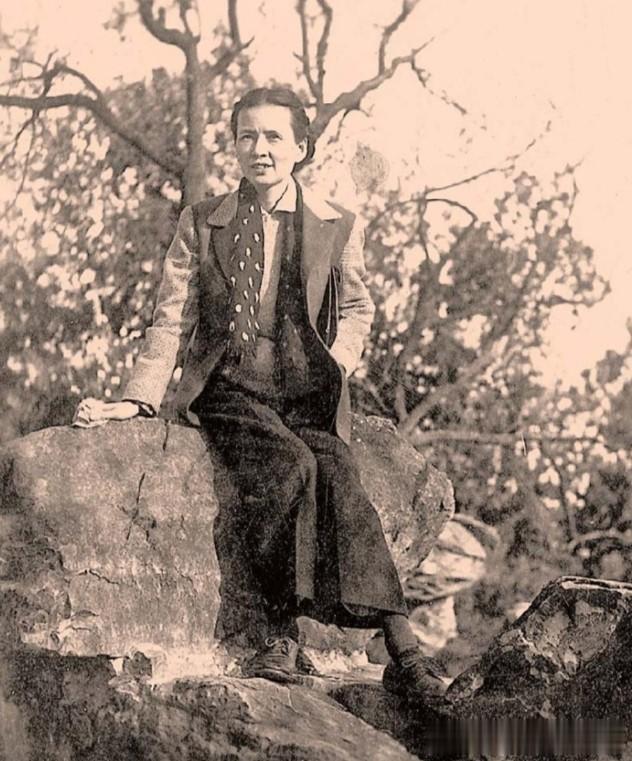

1931年在香山

30年代的林徽因

1932年,儿子梁从诫出生,“诫”源于李诫

身体稍微恢复后,林徽因受聘于梁思成和朱启钤创建的北平中国营造学社。

加入中国营造学社

营造学社成立的目的就是进行中国古建筑的田野考察研究,之所以成立营造学社就是为了应对日本人的挑衅,此前日本人已经早中国人几十年研究中国的古建筑,甚至利用先进的测绘和拍照技术,已经领先于中国一代人。

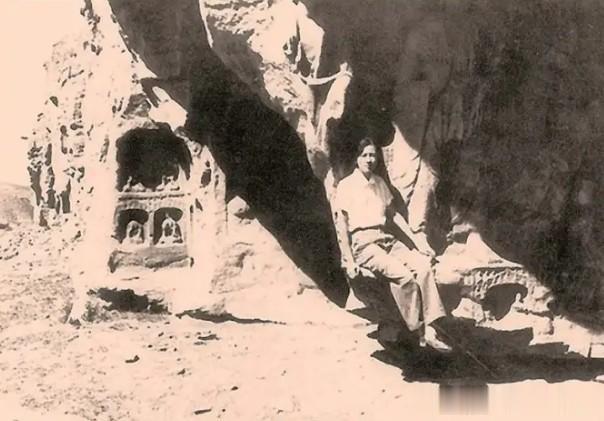

考察北平郊区杏子口北崖石佛龛

有了先发的优势,日本人对中国考察古建筑嗤之以鼻,声称研究中国古建筑,离不开日本人。

所以梁思成等人成立中国营造学社就是为了憋着一股劲,发誓中国人的建筑要有中国人来考察和了解,甚至要超越日本人现在的成果。

1933年,河北正定开元寺

此后的几年,林徽因、梁思成和学社的成员们一路颠沛,15年内,足迹15个省190个县2738处古建筑。

正定广惠寺华塔

在梁思成和林徽因之前,从来没有人如此详细考察过古建筑,他们开创了一个前无古人的事业。

最难的是,日本还在不断轰炸和摧毁我们的家园,这场考察,成为一场抢救式的古建筑的考察。

1933年,在山西的林徽因

1933年在大同云冈石窟

1934年在奔赴敦煌途中

1934年,在浙江武义延福寺梁上

考察途中

1934年,在山西汾阳县灵岩寺

1936年,在故宫太和殿

1937年,考察佛光寺

1937年6月,林徽因和梁思成来到了山西五台山的佛光寺,经过仔细检查,发现佛光寺的大殿为唐朝时期的遗留,打破了日本学者提出的中国已无唐朝木质建筑的观点。

和儿女的合影

在北戴河有用

全面抗战爆发后,梁思成和林徽因果断拒绝日本人的招揽,跟随北平的高校一起南迁到昆明,而在昆明,又因日军的轰炸,林徽因和梁思成又辗转来到了四川的小镇李庄。

1939年秋,在昆明,背后房子为自己设计,不过一年后,因日军轰炸而被迫搬走

而在这段时间,因为颠沛流离的生活,她的肺病复发,但她不顾休息,忙于为《中国建筑史》搜集资料,最终病倒了,流传下来的照片可以看出此时的她已经非常虚弱,甚至瘦骨嶙峋。

1941年,卧病在床的林徽因,瘦骨嶙峋

1943年,病榻上的林徽因

1945年,抗战胜利,举国欢腾,另一边林徽因的病迟迟未好,林徽因好友费慰梅找来美国的医生李欧·艾娄塞来为其看病,而经过李欧·艾娄塞的一番检查,却给了梁思成一个不好的好消息:“林徽因的肺部和一个肾因长期没有得到良好治疗,已经被感染,且无法痊愈,也许几年内,她的生命就会到了尽头。”

尽管这些话未能告诉林徽因,但她知道自己的身体情况,在《深夜里听到乐声》中,林徽因表达了自己的生死观:“生命早描定她的式样,太薄弱,是人们美丽的想象。”

1946年,回到昆明的林徽因,这一年,梁思成《图像中国建筑史》发布

1946年8月,林徽因回到了北平,为清华大学设计教师住宅

1946年的林徽因,也是其日后的遗像

1947年,在颐和园

在颐和园

1949年间初,平津战役还在继续,梁思成和林徽因想到北平内无数的古建筑将会毁于战火,因而忧心如焚,寝食不安,不久,两位解放军上门,向他们询问北平内如何避开城内古建筑,得知可以保存古建筑,林徽因和梁思成应他们请求,写了《全国文物古建筑目录》。

随着新中国的建立,林徽因和梁思成在北京开始自己的新事业,梁思成成为北京都市计划委员会副主任,林徽因则担任北京市都市计划委员会委员兼工程师,同时,她还担任清华大学建筑系教授。

1949年3月,送女儿梁再冰南下参军

1950年,和清华大学建筑系师生合影

1950年,清华大学建筑系第一班毕业生的合影

2000年,第一班毕业生的聚会,但已无林徽因,站在中间的是梁再冰

工作中的林徽因,右边为梁思敬

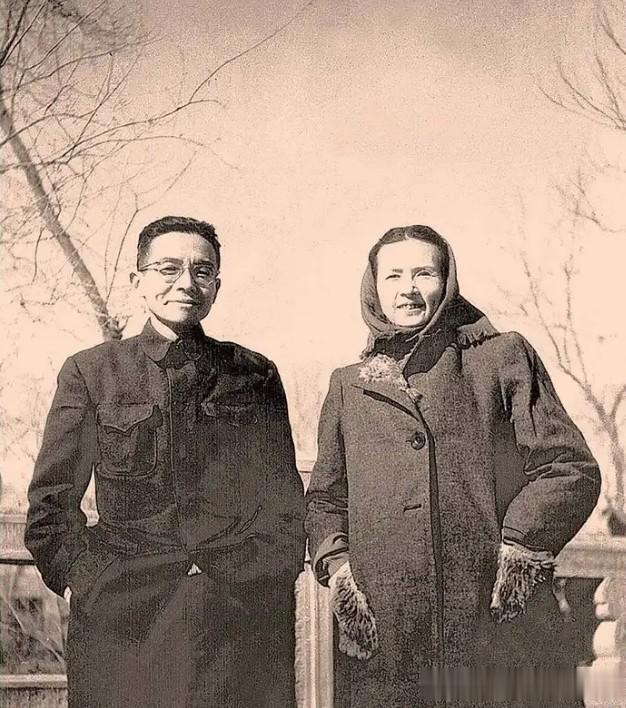

1950年,和梁思成讨论国徽设计方案

晚年的梁思成和林徽因

1953年的林徽因,时年49岁

一直以来,梁思成和林徽因都想努力保全北京这座古城,但来自苏联的设计者在规划新首都的时候却认为应当拆除这些古建筑重新建设,至于林徽因,她还又一个想法,即将北京的护城河成为公园。

可惜,一切都未能如愿,而她的时日也无多了。

早在1954年冬,林徽因病重,特地被安排住在有暖气的四合院,可惜病魔缠身,她已经时日无多。

1955年4月1日,林徽因病逝,时年51岁。

林徽因去世后,被安葬在八宝山革命公墓(林徽因参与设计),她的墓碑是用了一大块汉白玉,汉白玉上的花纹则是她为人民英雄纪念碑设计的花纹图案,这样的地位和待遇算是比较罕见的,毕竟参会与设计纪念碑的专家很多,林徽因主要参与的是浮雕和整体装饰图案的设计,为何她能获得如此殊荣?

林徽因墓地

原来在设计人民英雄纪念碑的时候,很多专家为碑体上刻什么图案来纪念仁人志士而争论不休,绝大部分人赞同设计一个群雕,但群雕太大,不够完美,以至于方案始定不下来。

眼看就要建设了,但碑体上刻什么还定不下来,就在大家冥思苦想的时候,林徽因提出了一个天才的想法,毕竟有什么比毛主席亲笔题写的“人民英雄永垂不朽”更好的方案吗?这个方案得到大家的一致同意。

碑体决定了,但施工后不久,设计组和美工组又对浮雕方案有了分歧,而设计组领导梁思成又出访苏联,不得不紧急停工,一旦停工,又不知道何时才能完成。

而此时躺在病床上的林徽因又拿出一个新方案,即加大底座、扩大浮雕尺寸、增加碑林高度,得到大家的一致认可,也就是我们今天看到的样子。

人民英雄纪念碑

虽说方案出来后,大家觉得本该如此,但为何其他人想不到的,自然是源于林徽因在美术与建筑上的双重才干以及极其优秀高雅的审美,这才得到大家的一致认可。

只是不知道何时,地摊文学为了抓住眼球梁思成的续娶妻子林洙的写的书流传开来,很多人开始对林徽因有了不同的看法,说她是学术妲己,蹭梁思成而已,又说她和民国文人的绯闻密室而忽略她的历史功绩。

汉白玉花圈刻样

要知道,她的治丧委员会里,有薛子正(曾担任赣东北红军第十军某团团长,建国后担任北京市副市长)、柴泽民(日后首任驻美大使)、崔月犁(北平地下党负责人)等特殊的成员参与。

没有他们,林徽因或许只是一个普通的八宝山革命公墓的国士,而他们人参与治丧,意义就不一般了。

所以,国家都认可她的功绩,凭什么盯着一些绯闻私事诋毁她?

参考资料:

于葵(林徽因外孙女):《山河岁月:回望林徽因》,人民文学出版社,2024年

胡木清、黄淑质:《梁思成林徽因影像与手稿珍集》,上海辞书出版社,2014年

央视纪录片《梁思成林徽因》,2010年

【美】费慰梅:《梁思成与林徽因》,法律出版社,2010年

姜雯漪:《林徽因传:在时光中盛开的女子》,中国华侨出版社,2018年