声明:本文内容均引用权威资料进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

行动筹备:胡嘉恒将军的战前部署

1965年8月5日,台南高雄的左营军港内,海风轻拂,两艘战舰——“剑门”号和“漳江”号——在军港的码头上进行着繁忙的出海前准备。舰员们在甲板上忙碌地检查装备,确认通讯设备和武器系统处于最佳状态。战舰的炮台被仔细检查和清洁,确保在需要时能够迅速而准确地开火。

码头上,几辆军用卡车正将一批箱子装载到“剑门”号上。这些箱子内装有伪装成解放军制服的特工装备,包括武器、弹药以及通讯设备。这些特工人员是精心挑选的,他们接受过特殊训练,精通潜入敌后的各种战术和生存技能。他们的任务是在东山岛执行一项秘密行动,名为“海啸一号”,目的是摧毁岛上的雷达站并尽可能捕获敌方士兵,获取关于敌方沿海驻军的情报。

舰队的指挥官,胡嘉恒将军,站在“剑门”号的舰桥上,与其他高级军官商讨最后的出海细节。他身穿整洁的军装,面容严肃,不时查看手中的作战计划和海图。此次行动的成功对他意义重大,不仅关系到他的军事生涯,也关系到他的小舅子李准。

李准虽然已经是海军少校,但在军中的表现一直未能让人十分满意。他的职业道路似乎总是缺乏那种决定性的跳跃,这在军队这样一个强调功绩和能力的环境中显得尤为突出。

胡嘉恒了解到,若能在一次重大的军事行动中表现出色,不仅能够巩固自己的军事生涯,还能为李准创造一个提升的机会。因此,当1965年的特别任务——攻击东山岛雷达站的计划被提出时,胡嘉恒毫不犹豫地考虑将李准纳入行动中,他以为这次行动不会出什么意外,就想着让小舅子蹭个军功。

对峙:台湾舰队与解放军舰队的海上遭遇

1965年8月6日晚上,月光微弱地照耀在宽广的海面上,波涛轻拂,映出远处解放军南海舰队的动静。此时,南海舰队正忙碌地准备一个精心策划的军事行动。舰队司令部在收到最新的情报后,决定派出一支强大的突击群,意图拦截并攻击正向东山岛靠近的台湾舰队。

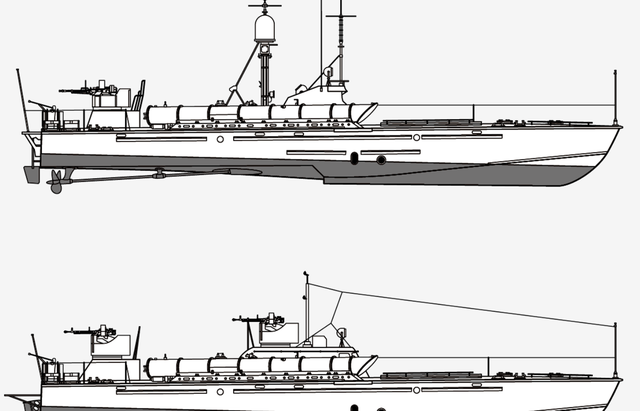

这支突击群由4艘62式护卫艇和6艘P4级鱼雷艇组成,这些舰艇均装备有先进的导航和攻击系统,足以应对复杂的战斗环境。在军港内,舰艇的船员们迅速进行最后的装备检查,弹药被装填,武器系统被调试至最佳状态。随着命令下达,这些舰艇缓缓驶出码头,以最快的航速向东山岛的方向前进。

夜色中,台湾的“剑门”号和“漳江”号按照既定的航线,静悄悄地穿行在大海上。他们的目标是接近东山岛,在不被敌方察觉的情况下完成突袭任务。然而,随着他们靠近目标地点,情况开始发生变化。“剑门”号为了避免被敌方雷达探测到,减缓了航速,这一改变立即被解放军的监控系统捕捉到。

解放军的快艇编队接到指令后,立即调整了航向,加速向“剑门”号和“漳江”号的预计位置进发。快艇的轮机轰鸣着,划破宁静的夜空,迅速缩短与台湾舰队之间的距离。在接近敌舰的过程中,解放军舰艇严格遵守无线电沉默,仅通过舰上的光信号和预先设定的战术手势进行协调。

当时钟指向凌晨1时40分,解放军的突击群终于追上了台湾舰队。在黑暗中,首先发现“剑门”号的是一艘P4级鱼雷艇,它悄无声息地接近,利用夜视仪器锁定目标。紧接着,解放军突击群迅速形成战斗编队,准备对“剑门”号进行精确打击。

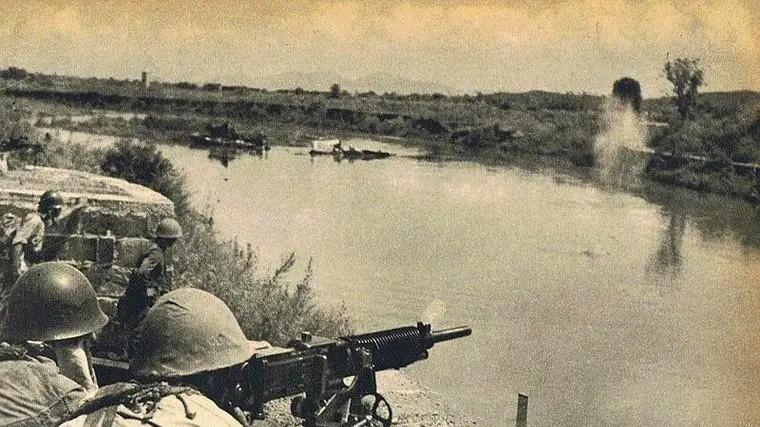

此时,“剑门”号和“漳江”号的雷达同时捕捉到接近的敌艇信号,舰上紧急响起警报。舰艇的船员们迅速进入战斗岗位,炮台被转向即将到来的敌舰。海面上的气氛瞬间紧张起来,随着两边的舰艇逐渐接近,一场海上夜战即将爆发。

悲剧: “漳江”号的覆灭

在这种紧张的气氛中,解放军的突击群展开了攻击,发射了第一轮鱼雷和炮弹。在激烈的炮火交换中,“漳江”号舰长李准命令全舰进入战斗状态,舰上的防空炮和主炮火力全开,试图抵御不断逼近的解放军突击群的猛烈攻击。然而,解放军的快艇编队在夜视设备的帮助下,准确地锁定了“漳江”号的位置,发射了数枚鱼雷。

凌晨2时20分,一声巨响划破夜空,一枚鱼雷精准命中了“漳江”号的中部。爆炸的冲击波强烈震动了整艘舰船,引发了剧烈的火光和浓烟。舰体迅速被火焰吞噬,猛烈的爆炸导致舰上的弹药库也跟着爆炸,加剧了火势的蔓延。舰上的船员们在爆炸和火灾中挣扎,尽管他们试图控制火势并寻找逃生的机会,但情况急转直下,大火迅速蔓延到了整艘船。

随着舰体结构的严重损坏和火势的不断加剧,“漳江”号的沉没变得不可避免。舰上的救生设备因爆炸受损,许多船员甚至来不及使用救生筏或救生衣。在接下来的一小时内,舰船逐渐倾斜,最终在3时30分完全沉没在东山岛东南约25海里的水域。整艘巡逻舰上的人员,包括舰长李准在内,都未能生还。

战后局面:胡嘉恒的困境和决策

在“漳江”号被击沉后的混乱中,“剑门”号在东山岛海域的漆黑海面上无奈地徘徊。胡嘉恒将军在此时面对一个极为复杂的局势:无法向已沉没的“漳江”号提供援助,同时也缺乏足够的情报和支援决定是否撤退。在敌我力量悬殊的情况下,他只能命令“剑门”号保持在较高的战斗警戒状态,同时试图通过低速机动来避免被敌方进一步锁定。

在夜幕的掩护下,解放军的快艇编队以极高的效率和协调性执行着追击任务。这些快艇,装备了高速发动机和先进的导航设备,能在夜色中迅速逼近目标,而“剑门”号因战术选择限制,其机动性大大降低。解放军的舰艇利用这一优势,迅速缩短了与“剑门”号的距离。

凌晨时分,当解放军的快艇编队与“剑门”号的距离缩短至仅有180米时,快艇上的船员准备完成,一声命令下达,炮弹和鱼雷同时发射。夜空中顿时光芒四射,爆炸声和射击声交织成一片战争的交响乐。由于距离极近,解放军的火力几乎完全压制了“剑门”号的防御。

“剑门”号的舰桥上,指挥官和船员们紧急操作尝试反击,炮火对准来袭的快艇连续射击,试图阻止敌舰的进一步接近。然而,由于解放军的火力太过密集和精确,导致“剑门”号的多个关键部位受到严重损伤。舰上的通讯设备首先被摧毁,随后是驾驶台和电子战设备,这进一步削弱了“剑门”号的作战能力。

在持续的交火中,解放军的快艇编队显示出高度的训练素质和攻击效率。他们不断调整攻击角度,利用“剑门”号受损的状况,从多个方向发动攻击,确保对其造成最大的破坏。尽管“剑门”号的船员们进行了英勇的抵抗,但在火力和战术上的不足使他们处于极端不利的位置。

最终,在激烈的战斗中,一发直击舰桥的炮弹致命打击了“剑门”号的指挥中枢。爆炸后的火势迅速蔓延,加上弹药库的次级爆炸,使得舰上的生存环境变得极为恶劣。烈火和浓烟迅速填满了舰内空间,削弱了船员们的生存希望。

八六海战的结束

随着“剑门”号在激烈的战火中最终无法维持战斗能力,八六海战达到了高潮,最终以解放军的明显胜利告终。这场海战不仅是军事策略与战术执行的胜利,也体现了解放军在实战中对现代海战条件下的快速反应和协调能力。

解放军在这场战斗中的损失相对较小,仅2艘护卫艇和2艘鱼雷艇在交火中受到不同程度的损伤,需要回港进行修理。虽然人员伤亡不可避免,但考虑到战斗的规模和强度,解放军的损失还是控制在了较低水平。共有4名官兵牺牲和28人受伤,考虑到成功击沉了敌方两艘主要战舰,并且击毙了敌军指挥官胡嘉恒少将及其下属170余名官兵,这可以说是一个战术上的有效打击。

战斗的结果是重大的,除了人员伤亡外,解放军还成功俘虏了包括中校舰长王韫山在内的33名敌方官兵。这些被俘的官兵对于后续的情报分析和军事研究提供了宝贵的资料。在战略上,这次胜利大大提升了解放军的士气,同时也为海上军事策略的进一步发展提供了实战经验。

而在台湾方面,战败带来的影响是深远的。两艘主要战舰的损失,以及高级指挥官的牺牲,对其海军力量造成了严重打击。战斗中仅有少数幸存者,他们是在战斗结束后不久被经过的台湾渔船、外籍商船以及美国军舰所救。这些幸存者后来被送回台湾,他们的回归虽然为台湾海军带来了一线生机,但无法弥补整体上的重大损失。

另一方面,那7名身着解放军制服的特工,在战斗打响初期意识到形势不妙,他们迅速撤离了战场。这些特工利用混乱的战况,逃到了附近的岛屿或通过其他方式离开了战区。他们的行动快速而有效,确保了自身安全,并最终未被捕获。

参考资料:[1]吴瑞林,吴继云.忆新中国最大的海战——“八六海战”[J].纵横,2004(3):30-333