本文写于2019年。

作为一部音乐传记片,《波西米亚狂想曲》完成了它的所有规定动作。

音乐传记片都有哪些规定动作呢?

1、串联足够多的歌曲

一部好的音乐传记片,至少得满足两个必要条件:

一是歌手(音乐家)足够有名,有故事;

二是他(她)有丰富的曲库,足以填充2个小时的电影时长。

Queen乐队完全满足以上两个条件。

交给导演的难题便只剩如何从这海量的曲库里挑歌,并均匀安插到故事的合适位置。

这项任务很容易完成,毕竟Queen乐队拥有传唱度极高的众多歌曲,且类型丰富,喜的、悲的、颓废的、励志的、温柔的、激烈的……不一而足。

拿捏时机,把它们放进故事跌沓起伏的各个情绪节点,便能起到很好的烘托效果,宛如天成。

2、讲述乐队的分分合合

但凡是乐队传记片,便逃不开“团体”二字。

它的建立、磨合、成功、隔阂、分离,再到实体或是精神上的“复合”,是一部乐队传记片的基本叙事方式。

小聪明之处无非是用倒叙、插叙的方式替代正叙。本片的开头便是直接跳到Queen乐队最为辉煌一刻(Live Aid),再以回溯的方式开启整段传奇。

与本片各方面都很相似的是去年上映的《兄弟班》,同样是一个成功的乐队组合,温拿(Wynners)也经历过分分合合的漫长风雨,至今仍活跃在香港乐坛。两者的故事都拥有足够的传奇性,撑得起一部电影篇幅。

和温拿的初创有高度巧合的是,主唱的加入极具戏剧性:

1968年,在伦敦帝国学院研读天文学博士的布赖恩·梅,就读于伊令艺术学院的蒂姆·斯塔费尔与牙科学生罗杰·泰勒组建了“微笑”(Smile)乐队。1970年斯塔费尔以乐队毫无前途为由离开乐队,他的好友佛莱迪·摩克瑞加入成为主唱,并将乐队改名为皇后(Queen)。1971年,约翰·迪肯作为贝斯手加入了皇后乐队,乐队的阵容就此固定。

同年(1968年),千里之外世界的另一头,陈百祥与陈友、彭健新、叶智强组成Loosers乐队,作为主唱但声线不佳的陈百祥拉来了好友谭咏麟助阵,形成双主唱格局。1971年,陈百祥选择去中东做生意,乐队暂时解散。1973年,钟镇涛加入成为乐队的新主唱之一,乐队更名为温拿(Wynners),并就此成型。

摩克瑞与谭咏麟、钟镇涛一样,都属于捡漏者,而初创的乐队主唱斯塔费尔与陈百祥多年以后不知会作何感想。

《波西米亚狂想曲》与《兄弟班》一样,正如它们的原型Queen与Wynners一样,经历了初创的艰辛(包括家人朋友的不理解)、成名的狂喜,以及成功后的迷失、团队的隔阂、各自单飞,再到冰释前嫌、重聚舞台。

一个团体便是这样,分分合合却又最终挡不住心底的共鸣与共同理想的召唤。

但并不是所有的乐队组合都有这样的幸运,有些人分了就分了、散了就散了,永远都无法再捏合在一起了。比如与Queen同在英伦的Beatles,又比如与Wynners同在香港的Beyond。

他们的故事若是搬上银幕,将会是另一种结局,另一种路数。

3、讲述主唱的故事

一部影片必须要有主角,正如一个乐队必须要有核心主唱。

《波西米亚狂想曲》的主角当之无愧是乐队主唱佛莱迪·摩克瑞。他的故事具有相当的潜力可挖,因为足够精彩,也颇具争议。

他的私生活与性取向与很多著名音乐人一样广受媒体与大众的关注,45岁便因艾滋病早逝最终浓缩了他丰富多彩而极具个性的传奇人生。

影片简述了佛莱迪·摩克瑞人生中的几个重要时刻:加入乐队,遇见红颜知己玛莉·奥斯汀,于音乐上获得成功,得意忘形进而单飞,同性恋经历,浪子回头重归乐队,结识最后一位男友吉姆·赫顿,人生巅峰“Live Aid”援助非洲义演……

遗憾的是,影片流水账般交代了摩克瑞短暂而辉煌的一生,却对他的内心挖掘深度不够。

摩克瑞在音乐上的造诣主要是三点:

一是他拥有魔鬼般的声线。

他的音域横跨四个八度(F2-E6)。2002年,在BBC举办的英国人心中“最伟大的100名英国人”的票选活动中,摩克瑞排名第58位。2008年,《滚石杂志》编辑把他列为“100名史上最伟大的歌手”第18位。音乐指南网站Allmusic称他为“摇滚史上最伟大的艺人之一”,拥有“所有音乐中最伟大的声音之一”。

二是他拥有超强的舞台魅力。

与他合作过单曲《Under Pressure》的大卫·鲍伊(David Bowie)如此评价他:“在所有演出层次达到戏剧化程度的摇滚歌手中,佛莱迪依然远远超过了其他所有人。”“他超越了极限。我只亲眼见过演唱中的他一次,结果确实就像传说中的,他是一个能将观众掌握在手掌心里的男人。”影片主演拉米·马雷克花了大力气高度复原摩克瑞在舞台上的狂野奔放,可谓形神兼备、难分真假,奥斯卡封帝实至名归。

Under Pressure (Mike Spencer Remix),Queen - The Singles Collection Volume 4

但私底下,摩克瑞是一个性格内向的人,极少接受访问。正如他自己所说,“当我在表演时我很外放,但内心里其实是一个彻底不同的人。”

三是他拥有天才般的创作能力。

而要命的是,其创作灵感正是源于他的孤独与苦闷。这注定了他的悲剧性,因为一旦过上幸福而美满的家庭生活,他所有创作激情便会消失殆尽。而为了麻醉自己内心的寂寞,他只能沉迷于无止境地放纵,这最终导致了他的早亡。

影片对于这一点深挖不够,摩克瑞的深入骨髓的痛苦与无法掩盖的才华之间这双生的神秘联系,以及宿命般的人生结局并未被影片放大与深究。

很多艺术家都有这种困扰,同时也是他们区别于平庸的幸运所在。

痛并快乐着,挣扎并享受着,这是摩克瑞的特质所在。影片本可通过歌词意境与摩克瑞的生活遭遇相互印证来升华这种宿命般的痛苦,却因为导演过于追求现场感的写实风格被淡化了。

鱼与熊掌不能兼得,追求高度写实的现场感就必须放弃类似《爱乐之城》的魔幻感。影片选择了前者,自有一种做到极致的妙处。很多人就此批评本片,其实大可不必,因为它的确做到了很多音乐传记片所无法复刻的以下第4点,本片的自选动作。

4、无与伦比的现场感

这便是本片最令人称道之处,为了它导演宁可牺牲宝贵的叙事时长。成片的效果的确换来了大部分观众的美誉,许多人就是冲着这个来的。

Queen乐队活跃在上世纪七八十年代,拥有很多脍炙人口的金曲,七十年代生人的我至今保留着他们的一张精选集CD。

We Will Rock You (Live at Live Aid, Wembley Stadium, 13th July 1985),Queen - Live Aid (Live, 13th July 1985)

We Are The Champions (Live at Live Aid, Wembley Stadium, 13th July 1985),Queen - Live Aid (Live, 13th July 1985)

时至今日,大部分年轻观众或歌迷对他们比较陌生。但当《We Will Rock You》《We Are The Champions》在各种体育赛事中频繁唱响时,仍能唤起听者无限的激情与兴奋。这便是现场感染力的魅力所在,它们不属于录音室歌曲,而是命属万众欢腾的现场。

所以,错过上世纪Queen乐队现场演出的观众们如何弥补这一遗憾?这部《波西米亚狂想曲》便是那最后的机会。

我看的是IMAX场次,在影片最后“Live Aid”的高潮来临时,巨大的银幕与强悍的音效扑面而来,浑身鸡皮疙瘩都起来了。难以言表的愉悦感,极度震撼的沉浸感……仿佛我真的置身于演唱会现场,此生无憾。

当然Queen乐队的好歌不仅仅是大家耳熟能详的这两首,他们的很多软摇滚也很棒,《Love Of My Life》《BohemianRhapsody》《Radio Ga Ga》(Lady GaGa的艺名来源于此)都是我们非常熟悉的旋律。

Love Of My Life (2011 remastered),Queen - Queen Forever (Deluxe Edition)

Bohemian Rhapsody (Live At The Hammersmith Odeon, London / 1975),Queen - A Night At The Odeon

Radio Ga Ga (Remix),Queen - The Queen Collection

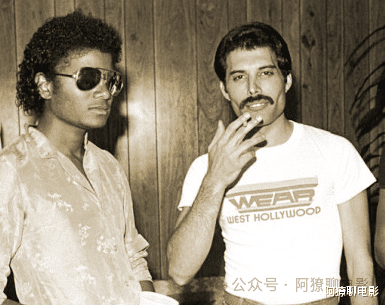

Queen乐队(或摩克瑞)与其他歌手的合作曲目也很亮丽,比如与大卫·鲍伊合作的《Under Pressure》,与迈克尔·杰克逊合作的《There MustBe More to Life Than This》,以及与西班牙女高音蒙茨克拉特·卡芭叶合唱的1992年巴塞罗那奥运会主题曲《Barcelona》。

There Must Be More To Life Than This,Queen;Michael Jackson - Queen Forever (Deluxe Edition)

Barcelona (Single Version - 2011 Remaster),Freddie Mercury;Montserrat Caballé - The Platinum Collection (2011 Remaster)

这其中很多都是现场演绎的经典名曲。而2012年伦敦奥运会闭幕式上,佛莱迪·摩克瑞以影像的方式登场并以他那标志性“Ay-Oh”热场,引领现场观众和他一起扯嗓子,这一幕直教人落泪。随后乐队成员布赖恩·梅与罗杰·泰勒联手Jessie J表演歌曲《We WillRock You》更是将闭幕式推向了高潮。

佛莱迪·摩克瑞是为现场演唱而生的天才,他的感染力与舞台效果无与伦比。而这部《波西米亚狂想曲》也是为现场感而生的电影,它的所有弊端都被这独一无二的现场氛围所掩盖。就这一点来说,《波西米亚狂想曲》是空前绝后的,前提是你一定要在顶级硬件的影厅去观赏,电脑小屏幕只是暴殄天物。

好的音乐是一种若干年后仍能感动你我的珍宝,时间的流逝并不能消磨它们的情感共鸣,这便是好音乐流传于世的原因。

也许你早就遗忘了三四十年前叱咤风云的政坛领袖,但你却依然对某些歌曲朗朗上口,甚至不自觉的和唱起来。这便是音乐的力量,它穿越了时间与空间,直达你我的内心。它比所有的巅峰政治都高贵,虽然它们只是出自凡人之口(手)。

而现场演出却是即时性的,多年以后我们通过粗糙的视频资料仍能依稀感受到现场的震撼,但传递效果已经大打折扣。这更加佐证了现场艺术家的可贵之处,他们只活在那个逝去的时代、那个固定的舞台,但他们的活力与激情却一直永生并传递了下去。

有的歌曲是为现场而生的,比如《We Will Rock You》;而有的电影也是为同样理由而来的,比如这部《波西米亚狂想曲》。

不要在乎影评人们对它的诟病,走进影院,去享受它给你带来的震撼吧!