长征关键时刻,敢拦住毛主席去路的四方面军将领李特,后来怎样?

1935年,长征途中的一幕让人惊心动魄:一位红军将领竟然拦住了毛主席的去路!这位将领不是别人,正是红四方面军的副参谋长李特。当时,中央红军和红四方面军刚刚在懋功会师,但由于张国焘的野心,两支部队很快就陷入了分歧。在这个关键时刻,李特奉命阻拦中央红军北上,甚至不惜用马鞭抽打不服从的同志。面对如此局面,毛主席是如何应对的?彭德怀和"洋顾问"李德又扮演了什么角色?更令人好奇的是,这位敢于"冒天下之大不韪"的李特将军,他的人生轨迹后来又如何发展?是否因为这次"冒犯"而遭到惩罚?还是在革命的道路上继续发光发热?让我们一起揭开这段鲜为人知的历史往事,看看这位传奇将领的命运究竟如何...

李特的革命生涯:从留学生到红军将领

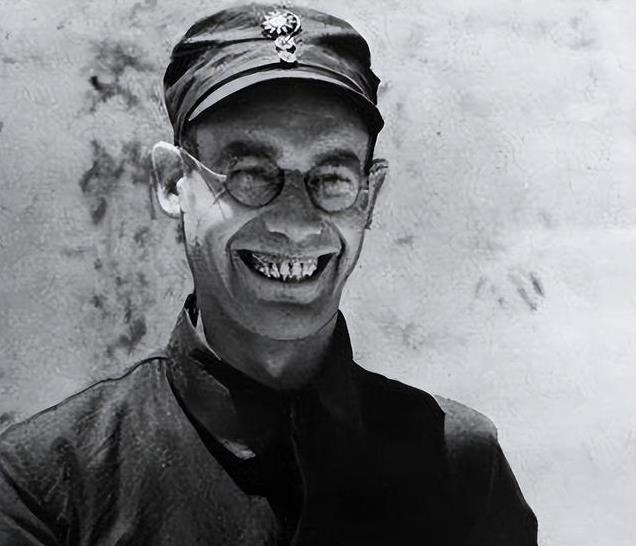

说起李特,可不是一般的红军将领。这位四川安岳县的后生仔,打小就是个机灵鬼。1904年出生的他,赶上了中国社会翻天覆地的大变革时期。要说李特,可是个有来头的主儿。他爹是个开明的乡绅,深知"知识就是力量"的道理,硬是把李特送进了成都的新式学堂。

李特在学堂里如鱼得水,不仅学问学得好,还接触到了不少新思想。那时候的中国,可是风云激荡啊!五四运动的春雷震响,李特这个年轻人哪能不为之心潮澎湃?就这样,他加入了进步学生组织,开始了自己的革命生涯。

但李特可不是个只会纸上谈兵的书生。1925年,这个21岁的小伙子,居然踏上了远赴苏联的求学之路。要知道,那时候去苏联可不是闹着玩的。坐船、坐火车,辗转千里,李特终于来到了莫斯科。

在莫斯科中山大学,李特如饥似渴地学习马列主义理论。他不仅学得刻苦,还结识了不少志同道合的中国同学。其中就有后来成为他战友的张国焘、徐向前等人。这段留学经历,为李特日后在红军中的发展打下了坚实的基础。

1927年,学成归国的李特满怀激情地投身革命。他先是在武汉参加了北伐战争,后来又辗转到了四川。正是在四川,李特遇到了改变他一生的人物——张国焘。

张国焘当时正在组建红四方面军,李特的才能很快得到了赏识。从政治部秘书到军事参谋,李特一步步爬上了红四方面军的高层。这个年轻人不仅有理论,还有实践能力,很快就成为了张国焘的得力助手。

1934年,中央红军被迫长征。第二年,红四方面军也开始了自己的长征。在这期间,李特的能力得到了充分发挥。他参与制定了多个重要的军事计划,指挥了几次成功的战役。特别是在与国民党军队的周旋中,李特展现出了高超的战术素养。

就在这时,红四方面军与中央红军在四川懋功会师了。这本该是个欢庆的时刻,但由于张国焘的野心,情况很快变得复杂起来。张国焘不同意中央的北上决策,想要另立中央。

作为张国焘的心腹,李特此时面临着一个艰难的抉择。他既认同中央的革命理想,又对张国焘有着深厚的私人感情。更重要的是,作为一个军人,他必须服从命令。

就这样,一个戏剧性的场面出现了:曾经在莫斯科中山大学学习马列主义的李特,此刻却站在了阻拦毛主席北上的第一线。这一幕,成为了长征史上最富戏剧性的场景之一。

李特的这个决定,无疑是他人生的一个转折点。它不仅影响了他个人的命运,也在某种程度上影响了中国革命的进程。这个曾经的留苏学生,如今的红军将领,就这样卷入了中国共产党内部的路线之争。

懋功会师后的分歧:张国焘的野心与中央的决策

1935年6月,红一方面军和红四方面军在四川懋功地区胜利会师,这本该是一个值得庆祝的时刻。然而,历史的车轮总是充满戏剧性,这次会师非但没有带来统一,反而成为了中国共产党内部分歧的导火索。

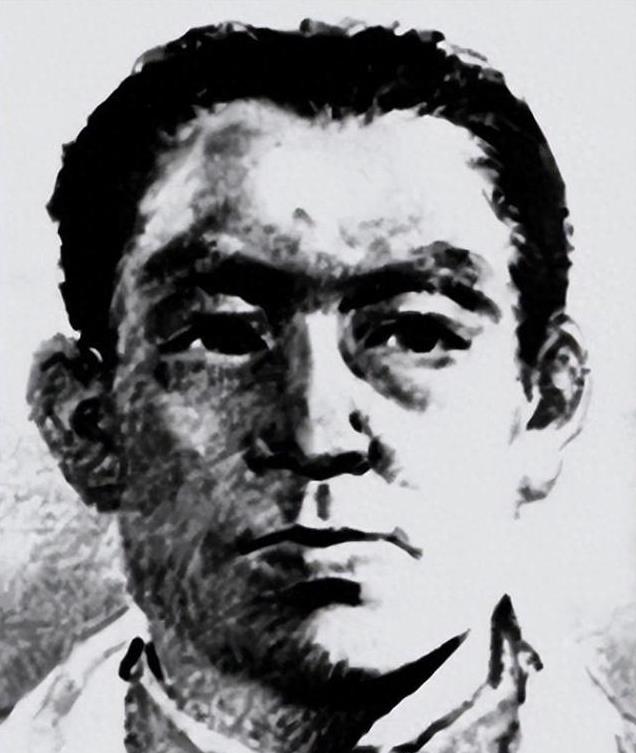

要说这分歧的根源,还得从张国焘说起。这位曾经的留苏学生,如今已经是红四方面军的最高领导人了。张国焘家世显赫,年轻时就参与创建了中国共产党,可以说是党内的元老级人物。但是,正所谓"富贵不知足,权力使人迷",张国焘这时候已经被权力冲昏了头脑。

会师之后,张国焘看到自己的红四方面军兵强马壮,而中央红军经过长征已经元气大伤,心里不免生出了几分野心。他觉得,凭借自己的资历和手中的兵力,完全可以另起炉灶,另立中央。

这个想法一冒出来,张国焘就按捺不住了。他开始在会议上处处与毛唱反调,甚至公开反对中央的决策。张国焘认为,红军应该南下发展,而不是北上陕北。

然而,张国焘的这个想法可谓是大错特错。当时的形势是,国民党的围剿越来越紧,如果继续在四川地区逗留,很可能会陷入重重包围。毛泽东和中央其他领导人经过深思熟虑,认为只有北上才能打开新的局面。

毛主席在会议上据理力争,他指出:"我们必须北上,只有到陕北去,才能和陕甘边的红军会合,建立新的根据地。这样不仅可以避开国民党的围剿,还能为将来的抗日战争做准备。"

可张国焘却不听这一套。他固执己见,坚持要南下。双方的争论越来越激烈,会议室里的气氛也越来越紧张。

就在这个关键时刻,中央做出了一个大胆的决定:分兵北上。毛泽东率领中央红军和一部分四方面军北上,而张国焘则留在四川,继续发展南方根据地。

这个决定可以说是一个两全其美的办法,既照顾到了大局,又给了张国焘一定的自主权。然而,张国焘却并不满意。他觉得这是中央对他的不信任,是在削弱他的力量。

于是,张国焘开始了他的"小动作"。他暗中指示红四方面军的一些将领,要他们想办法阻止中央红军北上。其中,就包括了我们的主角——李特。

李特作为张国焘的心腹,自然是领命而去。他带着一批人马,追赶上了已经开始北上的中央机关。

就这样,一场惊心动魄的对峙在长征路上上演了。李特拦住了毛泽东等中央领导的去路,要求他们回头南下。这一幕,成为了长征史上最富戏剧性的场景之一。

面对这种情况,毛表现出了高超的政治智慧。他没有直接与李特对抗,而是耐心地向他解释北上的必要性。毛说:"李特同志,我们北上是为了革命的大局着想。你们四方面军的同志,我们迟早会重逢的。"

这番话说得李特心里一动。他虽然奉命行事,但内心也明白,分裂红军对革命事业是极为不利的。

就在这时,彭德怀和"洋顾问"李德也加入了劝说的行列。彭德怀以他一贯的直爽作风,严厉批评了李特的做法。而李德则从国际共产主义运动的角度,分析了北上的重要性。

在多方劝说下,李特最终让开了道路。中央红军得以继续北上,而李特则带着一些四方面军的同志南下,重新与张国焘会合。

这次事件,不仅体现了中央领导的政治智慧,也反映出了红军内部的复杂关系。它成为了长征历程中的一个重要转折点,对后来的革命进程产生了深远的影响。

惊心动魄的对峙:李特拦路事件始末

1935年9月,四川山区的一个山口处,上演了一幕惊心动魄的历史大戏。这个偏僻的山口,原本只有飞鸟掠过的声音和山风呼啸的回响。然而今天,它成为了中国革命进程中一个关键的转折点。

只见一队人马风尘仆仆地赶到山口,为首的正是我们的主角——红四方面军副参谋长李特。他们的目标很明确:拦住即将北上的中央红军。

李特带着一批老四方面军的将士,一路快马加鞭追赶中央机关。沿途,他不断劝说遇到的四方面军干部,要他们脱离中央红军,跟随自己南下。有些人被他说动了,有些人则坚持北上。对于那些不愿服从的人,李特甚至挥动马鞭抽打,场面一度十分混乱。

就在这时,中央红军的队伍出现在山口的另一端。队伍的最前方,是毛泽东、周恩来等中央领导同志。看到这个场景,李特勒马挺身而出,拦在了毛泽东等人的去路前。

"毛主席,请您立即停止北上,跟我们一起南下!"李特高声喊道,声音在山谷中回荡。

这一幕,可以说是红军长征史上最惊心动魄的场景之一。一个红军将领,竟然公然拦住了党的最高领导人!周围的人都屏住了呼吸,空气仿佛凝固了。

然而,面对这种情况,毛泽东却表现得异常冷静。他没有动怒,也没有强行突破,而是耐心地向李特解释北上的必要性。

"李特同志,"毛和蔼地说,"我理解你的立场。但是,北上是中央经过慎重考虑后做出的决定。这不仅关系到我们的生存,更关系到整个中国革命的前途。你们四方面军的同志,我们迟早会重逢的。"

毛的话音刚落,一个高大的身影就冲到了前面。正是红三军团长彭德怀。彭德怀性格刚烈,最见不得这种阻挠革命的行为。他二话不说,直接与李特对峙起来。

"李特,你这是要造反吗?"彭德怀怒目圆睁,"拦住中央首长的去路,你知道这是什么性质的错误吗?"

场面一时剑拔弩张,双方的部下都握紧了武器,随时准备应对可能发生的冲突。

就在这千钧一发之际,一个意想不到的人物站了出来——"洋顾问"李德。李德是共产国际派到中国的军事顾问,此前因为反对毛泽东的战略而备受争议。但在这个关键时刻,李德却站在了中央这一边。

"李特同志,"李德用不太流利的中文说道,"我们都是为了革命。现在的形势,北上是唯一正确的选择。你不能因为个人感情就阻挠革命的大计啊!"

李德的话让李特愣住了。他和李德私交甚好,都有留学苏联的经历,平时还经常畅聊。没想到在这个时候,李德竟然会站出来反对自己。

就在李特犹豫之际,一个四方面军的干部悄悄来到他身边,低声说:"李参谋长,我们刚得到消息,附近有大量红三军团的部队。如果真的发生冲突,我们恐怕讨不到好处啊。"

这个消息无疑给了李特当头一棒。他环顾四周,发现中央红军的部队确实占据了有利地形。如果真的开打,后果不堪设想。

最终,在多方劝说和形势所迫下,李特让开了道路。他带着一些坚持南下的四方面军将士离开了,而中央红军则继续了北上的征程。

这次惊心动魄的对峙,最终以和平方式化解。它不仅体现了中央领导的政治智慧,也反映出了红军内部的复杂关系。这一幕成为了长征历程中的一个重要转折点,对后来的革命进程产生了深远的影响。

意外插曲:李特与"洋顾问"李德的恩怨

在中国革命的漫长历程中,总有一些看似不起眼的小插曲,却暗藏着历史的转折。李特与"洋顾问"李德之间的恩怨,就是这样一个引人入胜的故事。

要说这李德,可是个有意思的角色。这位德国小伙子原名叫奥托·布劳恩,是共产国际派到中国来的军事顾问。1930年,他来到中国,很快就凭借着自己的军事才能,成为了红军的重要顾问。

李特和李德的相识,还得从1934年说起。那时候,李特刚刚在红四方面军里崭露头角,被张国焘委以重任。而李德呢,正在红军中四处考察,为制定军事策略出谋划策。

两人第一次见面是在一次军事会议上。李特一口流利的俄语,立马引起了李德的注意。原来,李特年轻时曾在莫斯科留学,对苏联的情况了如指掌。这下可好,两人一见如故,很快就成了无话不谈的好友。

闲暇时,李特常常和李德坐在帐篷外,一边喝着粗茶,一边谈天说地。李特给李德讲中国的历史文化,李德则给李特介绍欧洲的军事理论。两人你来我往,常常讨论到深夜。

有一次,李特还特意邀请李德品尝四川的麻辣火锅。这可把李德辣得够呛,直呼"中国菜太厉害了"。李特看着李德满头大汗的样子,笑得前仰后合。这样的欢声笑语,在艰苦的战争环境中显得格外珍贵。

然而,好景不长。随着红军形势的变化,两人的关系也渐渐起了波澜。

1935年,中央红军和红四方面军在四川懋功会师。本该是喜事一桩,却因为张国焘的野心而变得复杂起来。张国焘不同意中央的北上决策,想要另立中央。作为张国焘的心腹,李特自然站在了张国焘一边。

而李德呢?虽然他之前也反对过毛泽东的一些决策,但在这个关键时刻,他却选择了支持中央北上。这一选择,无疑让李特感到意外和失望。

事情的转折点发生在那个著名的"拦路"事件中。当李特带人拦住毛泽东等中央领导的去路时,李德竟然挺身而出,劝说李特放行。

"李特同志,"李德用不太流利的中文说,"我们都是为了革命。现在的形势,北上是唯一正确的选择。你不能因为个人感情就阻挠革命的大计啊!"

这番话无疑给了李特当头一棒。昔日的好友,如今却站在了对立面。两人之间的气氛一时变得剑拔弩张。

据当时在场的一位红军战士回忆,李特和李德甚至动起了手。两人扭打在一起,周围的人赶紧上前拉开。这场冲突,不仅是两个人之间的矛盾,更是两种不同革命路线的对抗。

最终,在多方劝说下,李特让开了道路。但是,他和李德之间的友谊,也随之画上了句号。

这次冲突之后,李特和李德再也没有见过面。李德继续跟随中央红军北上,而李特则带着一部分四方面军的将士南下。两人的命运,就此走向了不同的方向。

多年后,当有人问起李德时,李特总是沉默不语。而当李德在回忆录中提到李特时,也只是轻描淡写地说:"他是个有才能的军事家,只是走错了路。"

这段恩怨,成为了长征历程中的一个小插曲。它不仅反映了红军内部的复杂关系,也展现了革命道路上的艰难抉择。在革命的大潮中,即便是最好的朋友,也可能因为理念的不同而走向对立。这或许就是历史的无情,也是革命的代价。

李特的后半生:功过是非与最终平反

李特的人生,就像一部跌宕起伏的戏剧。那次拦路事件之后,他的命运走向了一个谁也没有预料到的方向。

回到张国焘身边后,李特并没有因为执行命令不力而受到惩罚。相反,张国焘对这位得力助手更加倚重。很快,李特就被提拔为红四方面军的参谋长,可谓是平步青云。

然而,好景不长。1936年,张国焘被迫率领红四方面军北上,与陕北的中央红军会合。这次"二次会师",对李特来说并不是什么好消息。

当红四方面军到达陕北后,张国焘受到了严厉批评。作为张国焘的亲信,李特自然也难逃干系。但是,让人意外的是,毛泽东并没有追究李特当年拦路的"老账"。相反,考虑到李特的军事才能,中央决定继续重用他。

1936年10月,西路军成立,李特被任命为参谋长。这是一个艰巨的任务:西路军的使命是打通国际路线,为中国革命争取外援。然而,西路军很快就陷入了困境。

在与马家军的激战中,西路军损失惨重。李特带领残余部队,艰难地向西撤退。途中,他们遭遇了数不清的艰难险阻:严寒、饥饿、敌人的追击......每一步都走得异常艰难。

最终,李特带领约400人,冒着生命危险,穿越了茫茫戈壁,来到了新疆。这段经历,堪称是中国革命史上最为悲壮的篇章之一。

然而,命运弄人。就在李特以为可以喘口气的时候,更大的风暴正在酝酿。

1938年,一场政治风波席卷了延安。张国焘叛变革命的消息传来,使得许多四方面军出身的干部受到牵连。李特,作为张国焘的旧部,自然成为了重点审查对象。

在接下来的政治斗争中,李特的一些言行被过分解读。他为四方面军干部辩护的言论,被扣上了"支持张国焘路线"的帽子。更严重的是,有人指控李特是"托派分子"。

在当时的政治氛围下,这样的指控无异于判了死刑。1938年11月,李特与另一位四方面军将领黄超一起,被错误地处决了。

李特的悲剧,反映了那个特殊年代的复杂性。一个曾经为革命立下汗马功劳的将领,最终却落得如此下场,不能不说是一个历史的悲剧。

然而,历史终究是公正的。随着时间的推移,人们开始重新审视李特的功过是非。

1978年,党的十一届三中全会召开,全面纠正"文化大革命"的错误。在这个背景下,李特等人的案件也被重新审视。

经过详细调查和认真讨论,1996年,中共中央正式为李特平反。李特被恢复了革命家的名誉,并被追认为革命烈士。

平反公告中这样评价李特:"李特同志是一位有才能的军事指挥员,为中国革命做出了重要贡献。虽然在某些问题上犯过错误,但绝非叛徒或托派分子。他的一生,是为中国革命奋斗的一生。"

1997年,李特的名字被收录进《中国军事百科全书》,与其他932位共和国功勋将领并列。这是对李特革命贡献的最高褒奖。

李特的故事,像一面镜子,映照出中国革命的艰辛历程。从意气风发的红军将领,到被错误处决的"叛徒",再到最终获得平反的革命烈士,李特的人生轨迹,深刻地诠释了"革命尚未成功,同志仍需努力"这句话的含义。