对于自己的妻子李敏,孔令华曾评价道:没过一天好日子。

李敏是毛泽东与贺子珍唯一存活下来的孩子。刚出生时,李敏瘦小孱弱。几个月后,贺子珍远赴苏联,小小的李敏便留在了延安。

1940 年初冬,4 岁的李敏被父亲送去苏联与母亲团聚,她和朱德女儿朱敏等人一同乘坐苏联轰炸机离开了延安。彼时,哥哥毛岸英和毛岸青也在苏联,节假日时,四人便能相聚。

刚进在国际儿童院时,语言成为她面临的最大障碍。俄语的发音规则和语法结构对一个年幼的孩子来说十分复杂,每一次开口说话都需要鼓足勇气。

课堂上,她全神贯注地听老师讲解,努力模仿发音,可舌头总是不太听使唤,常常闹出一些小笑话。但李敏并未因此气馁,她利用课余时间,反复练习单词和句子,主动与同学们交流。慢慢地,她能够用简单的俄语表达自己的想法,与小伙伴们分享生活的点滴。

除了语言学习,文化课程也是李敏学习的重要内容。数学、自然科学等科目对于初涉知识领域的她来说,也是挑战。最后,凭借着比别人多百倍的努力,她逐渐掌握了学习方法,成绩也稳步提升。

然而, 李敏不幸患上肺炎,病情危急,当贺子珍获准前往医院探望时,她已被推至太平间的副室。贺子珍急得要命,只好把些衣服拿去卖了,买了白糖和奶粉给女儿冲喝。在妈妈的好生照料下,李敏这才慢慢好起来。

1947 年,李敏跟随母亲贺子珍回到中国,先是在哈尔滨落脚,她们租住在一间狭小但整洁的屋子里。屋内陈设简单,仅有一张床、一张桌子和几把椅子。

由于在莫斯科接受的是俄语教育,她的中文基础十分薄弱,甚至连简单的汉字都认不全。但李敏下定决心,一定要学好中文。贺子珍为女儿买来了课本和纸笔,每天晚上,母女俩就坐在昏暗的灯光下,贺子珍手把手地教李敏写字、认字。从最基础的 “人、口、手” 开始,李敏一笔一划地认真书写,遇到困难时,她就皱起眉头,反复练习,直到掌握为止。 在学校里,同学们的交流都使用中文,她常常因为听不懂而感到迷茫和孤独。

课堂上,老师讲的知识对她来说也如同天书,尤其是数学和语文,让她感到力不从心。不过李敏没害怕,而是笨鸟先飞,她每天最早来到学校,最晚离开,把所有的时间都用来学习。在大家的帮助下,李敏的中文水平逐渐提高,她开始能够与同学们顺畅地交流,学习成绩也有了显著的进步。

除了学习,李敏还努力适应国内的生活习惯。在莫斯科时,她习惯了吃面包、喝牛奶,而回国后,主食变成了馒头、米饭,菜肴也以炒菜为主。一开始,李敏并不习惯这些食物。后来,她尝试着品尝各种菜肴,逐渐发现了其中的美味。她还学会了使用筷子,尽管一开始常常夹不住菜,但经过反复练习,她终于能够熟练地使用筷子吃饭了。

两年后的春天,12 岁的李敏终于回到父亲身边,住进了中南海丰泽园。

李敏第一次见到父亲时,内心既激动又紧张。眼前的父亲,身形高大,神情威严,但是他的眼睛里,却满是对女儿的深切关爱。毛泽东望着多年未见的女儿,心中感慨万千,他缓缓伸出手,轻轻抚摸着李敏的头,眼中闪烁着激动的泪花。

李敏与二哥、妹妹住在南院,江青住在西院。1950 年朝鲜战争爆发,新婚不久的岸英奔赴战场并不幸牺牲。

那时,她刚回到祖国不久,中文基础薄弱,面对复杂的方块字,常感到困惑。但她深知学习的重要性,尤其在这样特殊的时期,所以,李敏在学习上付出了更多的努力。

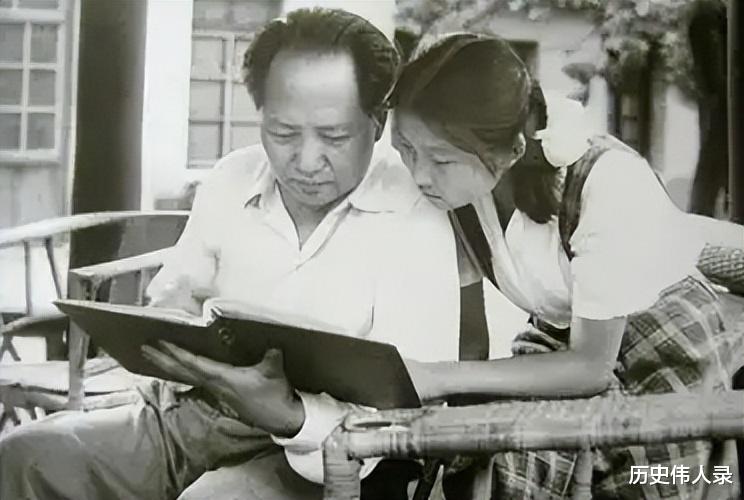

除了完成学校的日常学习任务,李敏主动给自己增加学习量。她每天早起晚睡,刻苦钻研汉字,反复练习书写。毛泽东十分关心女儿的困境,亲自为她准备了文房四宝,耐心讲解毛笔、宣纸、墨汁和砚台的使用方法。

毛泽东还亲笔为女儿写了仿帖,从最基础的 “一二三四五六七八九十” 开始,教导她练字。在父亲的悉心指导下,李敏逐渐掌握了练字技巧,中文水平也有了明显提高。可惜的是,父亲为她写的仿帖以及毛笔和砚台后来不知去向,李敏四处寻找无果,只能无奈放弃练字。

1958 年,李敏凭借努力考入北京师范大学化学系。次年,李敏与自己的爱人孔令华步入婚姻殿堂,毛泽东亲自出席并主持了他们的婚礼。

婚后,孔令华从北京航空学院毕业后留校任教,一头扎进高科技研究领域。每天他洗漱完毕,便坐在书桌前,认真梳理当天的教学计划与科研思路。

李敏在完成学业的同时,用心学习打理家中事务。

之后,李敏迎来了他们的第一个孩子孔继宁。初为人母的李敏,面对婴儿的护理常常手忙脚乱。孔令华在工作之余,主动承担起照顾妻子和孩子的责任。他悉心学习如何给孩子换尿布、冲奶粉,夜里孩子哭闹时,他总是第一时间起身安抚,只为让妻子能多休息一会儿。

不久后,女儿孔东梅到来,然而,家庭的经济压力也随之增大。为了给孩子们创造更好的生活条件,孔令华在工作上更加拼命,常常加班到深夜,希望借此改善家庭的经济状况。

李敏则精打细算地安排家庭开支,她在菜市场精心挑选新鲜又实惠的食材,衣物也大多自己动手缝补修改,想尽办法节省开支。

1964 年,李敏决定和孔令华搬出中南海,搬到兵马司胡同的一所普通民居。一开始,生活的转变让李敏有些不适应。过去在中南海,生活起居有专人照顾,衣食无忧。现在,她需要亲自操持家务,照顾家人。做饭、洗衣、打扫卫生等琐碎的家务事。

因为没有过多接触过,闹出了不少的笑话,但李敏没有退缩,她虚心向邻居请教,不断尝试和摸索,逐渐掌握了做饭的技巧。

同年,李敏进入国防科委机关,成为一名见习参谋,开启了军旅生涯。经过一段时间的努力,李敏逐渐熟悉了工作内容,能够熟练处理各种军事资料。不久后,她正式加入中国共产党,成为一名光荣的共产党员。

然而,1999 年,孔令华在深圳遭遇车祸骨折,手术时又突发心脏病,不幸离世。李敏匆忙赶去却未能见上最后一面,这与 1976 年毛泽东逝世、1984 年贺子珍去世时的遗憾如出一辙。

而李敏的疾病源于战时艰辛与异国孤独,孔令华曾感慨妻子:“没过一天好日子”。

不只是李敏,就连她的母亲贺子珍亦是如此。

李敏回国后,每当听到毛泽东的录音,或是有机会与毛泽东会面时,她的病情总会毫无征兆地出现剧烈波动。

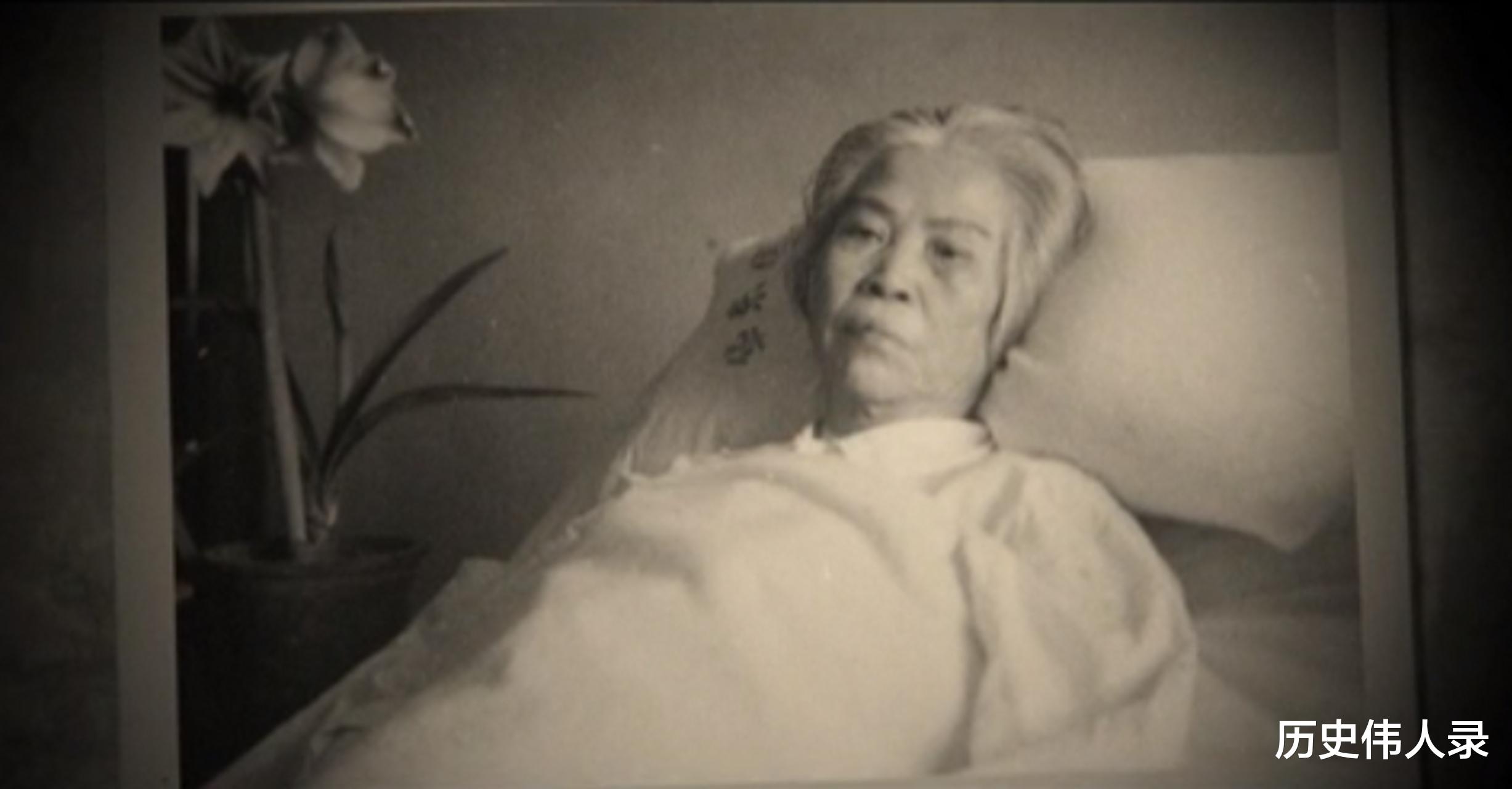

1979 年,贺子珍在漫长的等待之后,她终于获批进京。为了这一天,她足足等待了 30 年。

李敏和丈夫推着轮椅,将贺子珍带到休息室中毛泽东手书的《七律・长征》前。贺子珍缓缓抬起头,目光凝视着丈夫那熟悉而又洒脱的草书字迹,久久地沉默不语。

五年后,贺子珍永远地离开了这个世界随后进行的火化过程中,火焰熄灭后,几块沉重的弹片在白骨中清晰地显露出来。此外,她还留下了 1951 年颁发的残疾革命军人证。

按照规定,她每年可领取 330 元的残疾金,但令人感慨的是,取款签名栏却没有留下任何一处她的字迹。

革命世家,令人钦佩。