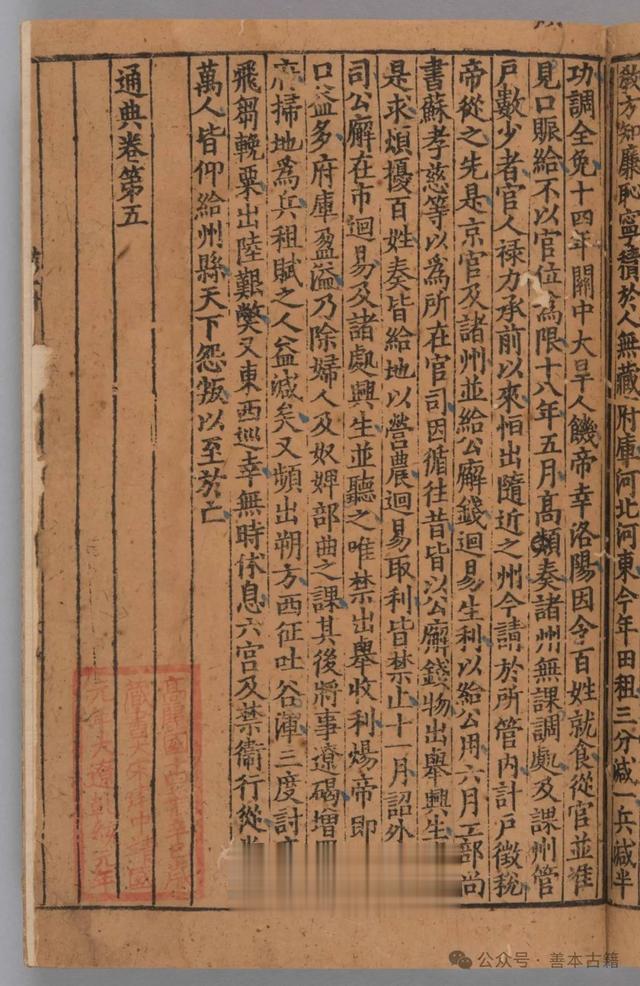

日本宫内厅书陵部所藏北宋本《通典》,行款版式为15行28字左右,小字双行36字左右,白口、左右双边,版心或不刻鱼尾,中镌册序、卷次及叶次,下镌刻工姓名。或刻单鱼尾.鱼尾下镌册序、卷次及叶次卷端题“通典卷第一”,次行低14格题“京兆杜佑字君卿纂”。卷首有贞元十年杜佑《进通典表》,次李翰《通典序》。全书200卷,而此北宋本仅存179卷,其余21卷乃据朝鲜活字本《通典》抄补。另补抄有书首总目1册。按原本每5卷装订为1册,总为40册,现存经抄补后的该北宋本《通典》总为44册。《四库全书总目》称该书“博取五经群史……凡历代沿革,悉为记载”,或称“开创了中国古代史学著作的新体例”,“是唐朝史学的一座丰碑”。北宋本为现存的最早版本,无疑既具备珍贵的版本及文物价值,也有正南宋以来诸传本《通典》之讹误的又献价值。

按照复旦大学韩昇教授的研究,杜佑在积累资料的基础上萌生编纂成书的想法,事在大历六年(771)前不久的任职抚州刺史时期,也是《通典》编撰的最重要阶段,杜牧《冬至日寄小侄阿宜诗》即称“家集二百篇,上下驰皇王。多是抚州写,今来五纪强”。此后是增补修订阶段,大概至贞元十四年(798)左右定稿,而最终在贞元十七年写定进呈,“自淮南使人诣闲献之”。北宋本《通典》署“贞元十年”,非,应依《旧唐书》本传作“贞元十七年”,应该是漏刻一“七”字。当然今本《通典》中也存在贞元之后的记载,可能是又经杜佑晚年增补,也有可能是后人所为。《通典》的分门和卷第,北宋本所载《表》称:“凡二百卷,不敢不具上献。”本传所载表文作“书凡九门,计二百卷,不敢不具上献”。北宋本所载表文的文字面貌略有改写。推测原因可能是李翰序既称“凡有八门”,杜佑自撰序引也仅列举“食货”“选举,,“职官”礼”“乐”“刑”“州郡”和“边防”计八门,为免歧解而致删削。两相比较,似乎推断李翰所据《通典》本与杜佑最终进呈本在篇目的安排上有所改动,进呈本将“刑”门釐分为“兵”和“刑法”两门,即小注所称的“大刑用甲兵十五卷,其次五刑八卷”。照此判断,北宋本所依据的底本似乎并非祖出进呈本。其实,李翰序在后世传本中也经过了改写(明本已如此),北宋本翰序“至于我唐”,通行本作“有唐”,此可证北宋本翰序更近原稿之貌。北宋本“凡有八门,勒成二百卷”,通行本无“勒成二百卷”五字。此或以为李翰应未及见《通典》成书,何言二百卷,故删去。其实不然,翰序明言“竟为善述者所先”,应见到了二百卷的成书初稿。差异尤著者,乃通行本增益“杜公亦自为序引,各冠篇首,或前史有阙,申高见发明,以示劝戒,用存景行”一段话,不见于北宋本中,未知孰是。从卷一正文序引明确提到八门而与翰序相合,推测此溢出的一段话当属于翰序旧有,北宋本删去的目的是防止新增刻一叶而与正文之始不相连贯。种种迹象表明,《通典》的成书是叠次递进的过程,刊刻者着眼于调和不同过程的成书文本也相应有所改写,从而导致针对同一种书的表文及序言存在着差异。

关于此北宋刊《通典》的版本,日人小岛学古认为属高丽覆宋本,《经籍访古志》称:“小岛学古云:此书及《御注孝经》《文中子》《通典》《姓解》并有‘经筵‘高丽国十四叶二印。细玩其纸质墨色,别自为一种北宋版,殆出当时朝鲜国所开雕欤?学古精鉴绝人,此言当不误矣。”其后岛田翰依从小岛之说,而详加考定云:“予之所以称兹书为高丽刻本者有数条:纸墨一也,镌法折刷二也,装潢三也,有此三条足以的知其为高丽本”(参见《古文旧书考》),将此本定为高丽覆刻北宋本。1905年,中国学者沈曾植获睹此本,作跋称:“光绪乙巴冬,见朝鲜国库所藏有大辽统和二十口年使臣购入题字者于东瀛。”沈氏所记印文有误。第二位亲睹此本的中国学人是董康,称:“中缝标第几册,下偶有颜、卢、郑、许等刻工姓氏。”版本定为“北宋椠”本(参见《书舶庸谭》)。傅增湘是第三位经眼者,时在1929年,《藏园群书经眼录》著录该本小注即称:“日本帝室图书寮藏书,己巴十一月十一日观”,且严辞批评了岛田翰高丽覆宋本说,云:“乃阅島田翰《古文旧书考》中竟指此本为朝鲜翻刊,且以字体之方严,雕工之朴厚而以为似麻沙本,且推而至于《孝经》《姓解》《说文解字》《中说》《苟子》《列子》《伤寒论》凡八通皆定为朝鲜所覆。更反覆考辨,以实其说,自诩精确不移。夫不谙风气,不识刀法,横逞脑臆,强词武断,其能免于不知妄作之讥乎!呜呼,回惑至此,余欲无言矣。”

(参见《藏园群书经眼录》,下同)傅增湘据所藏宋刊本《通典》(现藏日本天理图书馆),称:“是书敝藏亦有此宋刊本,凡缺佚二十有七卷,为明代晋府藏书。寮本卷一百以下咸属钞补(此说有误),敝藏可补入者近八十卷,且纸系白麻,韧洁殊常,篇幅宽展,印本清朗,均似胜过一筹。余曾取嘉靖大字本校勘一过,改订者殆逾万字……真世间之环宝。余本固推甲观,寮本亦当雁行”,将此北宋本定为“宋绍兴刊本”。长泽规矩也回应了傅氏的判断,称:“傅增湘往年曾经见到本书,宣称与其所藏版本相同,其实他的本子乃南宋覆刻本”,“北京市面上有旧内阁大库旧藏宋元刊本的零本,其中也有《通典》的零本……但也是南宋刊本”。(《北宋刊本<通典>影印献词》,韩异译)尾崎康进一步考证了它的版本问题,称字体“原刻与北宋本《御注孝经》和《新雕中字双金》颇为相似”,避讳则“原刻本缺笔止于仁宗朝”,结论是“《通典》完全属于北宋版,为十一世纪中叶的刊本,或者十一世纪末的本子”(参见《关于北宋版(通典)及各种版本》,下同)。对于傅增湘旧藏的绍兴本,尾崎康称:“表、序和本文,其顺序、排列、行格等,基本上与北宋本毫无二致,明显是其翻刻本”,“而此本加上英宗以后的‘署、树、勗、桓、丸、援、构字,原刻叶直至南宋高宗时代,补刻叶还降及孝宗时代”。尾崎康既否定了小岛学古以来的覆刻北宋本说,也并不认可傅增湘的绍兴刊本说,北宋本的界定成为较为普遍接受的意见。

从文献史料的角度,宿白《北宋汴梁雕版印刷考略》引用一条史料,即《续资治通鉴长编》卷123“宝元二年(1039)春正月丙午……召司天监定合禁书名揭示之,复诏学士院详定,请除《孙子》《吴子》、历代史天文、律历、五行志并《通典》所引诸家兵法外,余悉为禁书,奏可。”又虞万里提及《宋会要辑稿·职官》中的一条记载,称:“天禧元年(1017)二月,赵安仁言:宗正寺所掌宗庙祠祭及编修玉牒属籍,并未有经书文籍检阅故寔。除《通典》《会要》及前代亲属图牒文字欲将本寺公用钱写置外,其国子监印本书籍,乞各赐一本,从之。”(参见《北宋本(通典)刊刻年代和学术价值》)天禧乃宋真宗年号,断定其时尚不存在印本形态的《通典》,而至仁宗的宝元间应该已存在印本,此与北宋本避仁宗讳相合。仁宗时刻书有一个特殊现象,即避刘通的名讳而将“通”字阙笔(北宋本《文选》及《齐民要术》均“通”字阙笔),存在的时间是天圣元年(1023)至明道二年(1033)。检书中未见“通”字阙笔例,与宝元间存在印本《通典》的判断也是相合的。虞万里据此条记载推定“北宋本《通典》应是国子监刊本”,兹备一说。

北宋本《通典》的字体特征偏长,除与尾崎康提及的北宋本相似外,还与国家图书馆藏南宋初杭州猫儿桥河东岸钟家刻本《文选》及上海图书馆藏南宋初杭州净戒院刻本《长短经》相近,提示它刊刻的下限在南宋初。《文选》价长短经》皆有刻书题记称“杭州”,时在南宋高宗建炎三年之前。而该北宋本据所铃印文称“大宋建中靖国元年”,下限在宋徽宗即位之年。又阙笔字至仁宗赵祯止(如书中“贞”字即阙笔),印证它的刻书上限是北宋仁宗时。此外书中偶见“愍”字阙笔(见于卷81第2叶a面),又原本装订为凡五卷一册,每册内页码相连不另起叶,即尾崎康所称的“版心标示的页码,为一册五卷连缀”。推测北宋本刊刻依据的底本是源出唐本的卷子装写本,该写本5卷1轴,共计40轴。每5卷的1轴对应刊本的1册,故页码相连。傅增湘旧藏绍兴本《通典》与此特征相同,讳字却及仁宗之后至高宗朝,尾崎康所称的属翻刻北宋本的判断是可以成立的。但北宋本还有版叶特征值得注意,即存在无鱼尾与有鱼尾相间的现象。初步统计有鱼尾的版叶是卷2第13~14叶、卷3第24叶、卷6第7~8叶,卷7第10~11叶、第14~15叶,卷8第19~20叶,卷9第35~39叶,卷28第23叶,卷46第2叶,卷54第21、23、35~36叶,卷55第40~41、48~49叶,卷56第1、28叶,卷110第31、37叶等,未见避仁宗之后讳者,应该与无鱼尾的版叶大致属同一时段内所刻,不会到南宋时。版心不刻鱼尾是北宋本的重要特征之一(参见拙作《略论北宋刻本的书口特征及其鉴定》),并推测北宋中期之后版心逐渐出现刻鱼尾(依据是国家图书馆所藏北宋本《范文正公文集》)。倘若推测成立,那么北宋本《通典》中无鱼尾的版叶属原刻,而有鱼尾的版叶则属原刻版片缺佚之后的补版,补版在北宋中期之后。当然即便就无鱼尾的原刻版叶而言,也存在着修版现象。作为卷帙达200卷的“大部头”典籍能够流传下来,很难悉数属原刻的面貌。

南宋初以来的翻刻本《通典》,如傅增湘旧藏本以及国家图书馆所藏的3部《通典》,版心均属无鱼尾与有鱼尾相间,也保留了每5卷叶次连缀的特征。3部均定为宋刻宋元递修本,其中甲部系严元照旧藏,23卷(编目书号9354);乙部存7卷,卷106至110系曹元忠旧藏,卷79~80系涵芬楼旧藏(编目书号7456);丙部似属清内阁大库旧藏,存5卷(编目书号17810)。馆藏还有一种是宋刻元元统三年(1335)江浙等处儒学重修本,存5卷(编目书号11310)。傅增湘旧藏本也配补了该元统三年的修版本,保留了元代修版的题记,称“元统三年十月日刊补完成,儒司该吏高德懋、樊道佑所委监工镇江路丹徒县儒学教谕杨文龙、江浙等处儒学提举司吏目阿里仁美、登仕郎江浙等处儒学副提举陈旅、承事郎江浙等处儒学提举余谦,,。以甲部卷11~12为例,卷11中第1~2,4~5和7~11叶均刻有鱼尾,而3, 6叶则未刻鱼尾。卷12中第12~18,第20~21葉刻有鱼尾,仅第19叶不刻鱼尾。而北宋本此两卷均不刻鱼尾。文字亦有差异,如卷11第1叶b面“先除千夫,如五大夫”句,甲部“千夫”讹作“于夫”;“乃征(徽)诸犯令”,甲部“徵”字阙笔。第2叶a面3处“桓灵”,甲部“桓”字均阙笔;“遂斑入粟之制”,甲部“斑”作“班”。有研究又称:“此本虽模仿北宋刊本遗风,但桓字避讳严谨,卷二十四讳构字,当是南宋初年刊印之明证。”(参见王菡撰《通典》条提要,载《中华再造善本总目提要》,下同)另王菡指出该部《通典》中卷181、195“各有两叶版框稍短,字体稍拙,版心双鱼尾,不类全书版式,或为更晚之补版”,应属元代补版之叶。乙、丙两部大致与甲部近同。宋代所刻《通典》的版叶情况比较复杂,因屡经递修而出现不同阶段的印本。要之,南宋初以来的翻刻本《通典》避讳及文字面貌均已不同于北宋本,版心虽保留北宋本不刻鱼尾的遗风,但明显是有鱼尾的版叶占有主体性的地位,推断流传至今的南宋翻本基本都是屡经递修的本子。

北宋本《通典》每册首叶铃“经筵”篆文印,末叶铃“高丽国十四叶辛巳岁藏书大宋建中靖国元年大辽乾统元年”朱文方印(另铃入藏宫内厅的“秘阁图书之章“‘宫内省图书印”两印),原系高丽李朝内府旧藏。且之所以将此本定为北宋本,很大程度上正依据此枚“高丽国”印。按《宋史·高丽传》云:“自王徽以降,虽通使不绝,然受契丹册封,奉其正朔,上朝廷及他文书,盖有称甲子者。”实际是高丽基本上同时奉辽和北宋的正朔(据河北大学宋史研究学者刘云军相告,同时期的高丽墓志中兼用辽、北宋年号)。据尾崎康的研究,高丽国印为肃宗六年(1101),《李朝世祖实录》云:“前朝肃宗始藏经籍,其图书之文,一日‘高丽国十四叶辛巳岁御藏书大宋建中靖国元年大辽乾统元年,一曰‘高丽国御藏书。”而“经筵”印应属李朝世宗的印章,《李朝太祖实录》云:“经筵所藏书册,不可无标记。请以‘经筵二字作图书,每卷著标。”由于丰臣秀吉侵略朝鲜的文禄庆长之役,而经宇喜多秀家带回日本,迟至文化十四年(1817)又入藏江户城中红叶山文库,现藏日本宫内厅书陵部。(刘明)来源:收藏家 2020年3期欢迎加入善本古籍学习交流社区