国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!

杜甫的一生充满了对国家和人民的深切关怀,却也伴随着持续的经济困顿。他的文学作品以深沉而富有韵律的变化著称,不仅锐利地揭示并批评了社会现状,还深情地表达了对民间苦难的理解与同情。

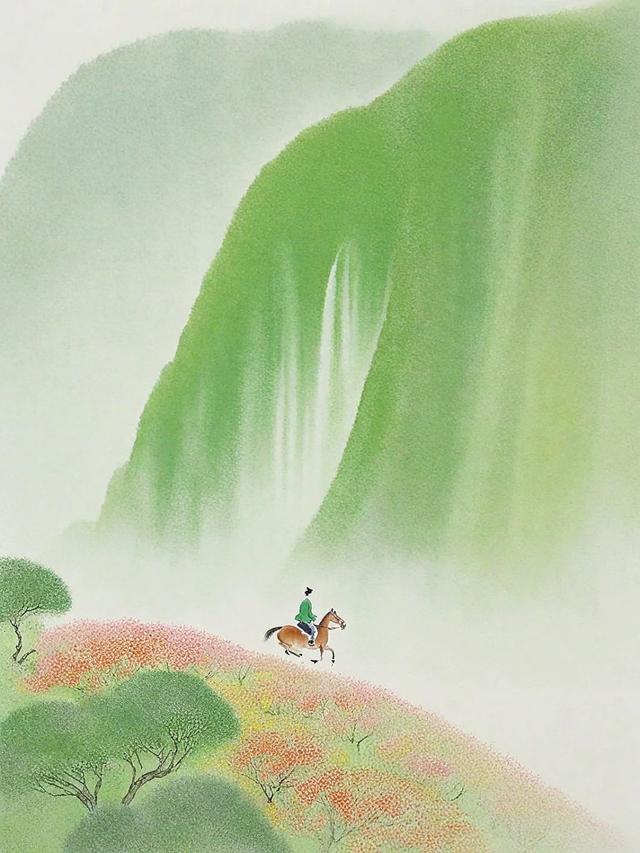

与此同时,杜甫的笔下亦不乏清新雅致之作,为读者呈现了别样的风景,流露出细腻柔和的美学情愫,让人耳目一新。

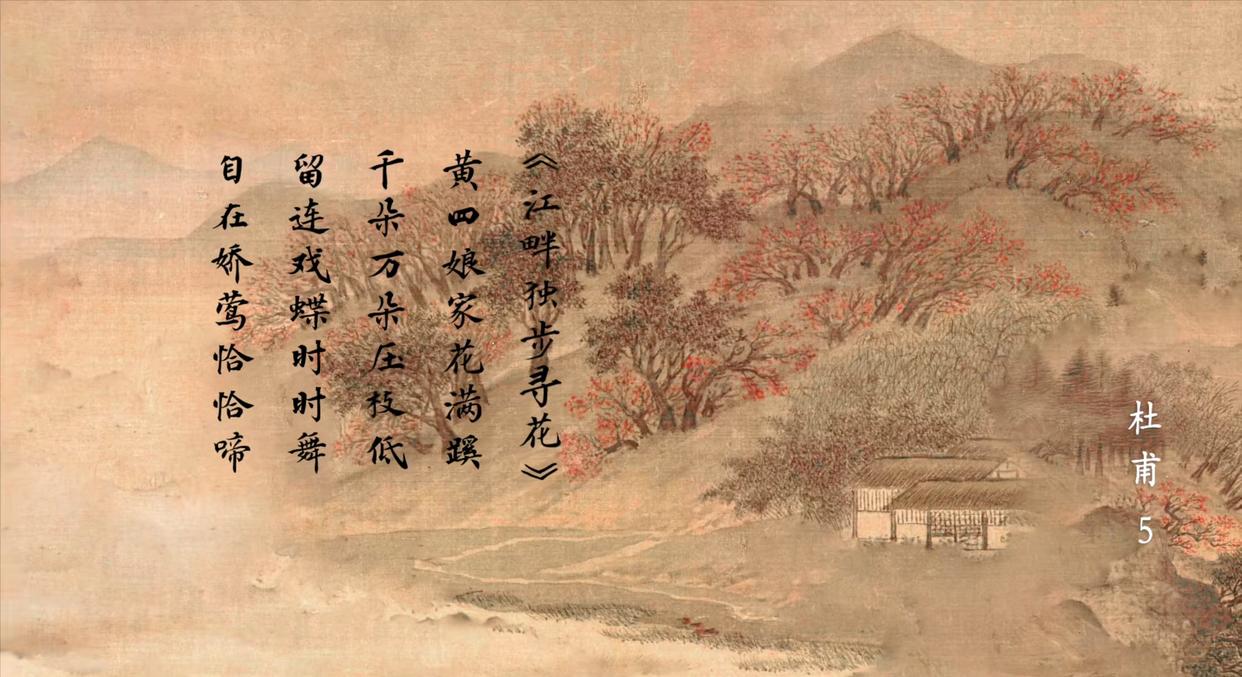

《江畔独步寻花七绝句》

其一

江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂。

走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床。

其二

稠花乱蕊畏江滨,行步欹危实怕春。

诗酒尚堪驱使在,未须料理白头人。

其三

江深竹静两三家,多事红花映白花。

报答春光知有处,应须美酒送生涯。

其四

东望少城花满烟,百花高楼更可怜。

谁能载酒开金盏,唤取佳人舞绣筵。

其五

黄师塔前江水东,春光懒困倚微风。

桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?

其六

黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。

留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

其七

不是爱花即肯死,只恐花尽老相催。

繁枝容易纷纷落,嫩蕊商量细细开。

当杜甫在成都草堂安定后,迎来了上元元年春天的脚步,一个万物复苏的季节。春日温暖,花朵绽放,他独自徜徉于锦江之畔,完全沉浸在这绚烂多彩的花的世界中。

尽管在接下来的春日里,他未能觅得伴侣共赏花开,杜甫的心境并未因此沉寂。他继续在锦江边悠然独行,每遇佳景便驻足细品,内心欢愉,思绪飞扬。从对恼人春花的吟咏中,流露出他对花卉的深爱及对春光的无限憧憬。

随着杜甫的步伐,在我们的想象中也漫步过那繁花似锦的河岸,亲身感受了花团紧簇的壮丽景象。我们与杜甫共同惊叹于那些红白交织、目不暇接的花海,一同遥想少城之中花事正盛的美景,仿佛看见人们在花间嬉戏的欢乐情景。

黄师塔前盛开的桃花给予了诗人深刻的印象,他的描绘细腻入微,让人感觉桃花近在咫尺,鲜活欲出。而黄四娘家的花园更是繁花似锦,数不胜数,让诗人如醉如痴,彻底沉浸在花的海洋里。

这系列诗作共计七篇,结构严谨,构成了一幅生动的寻花独行图。它们紧密围绕寻访赏花的主题展开,每一首都聚焦于观花、赏花,贯穿始终。这些诗歌不仅展现了杜甫对花卉的珍视、对美好生活的眷恋,还寄托了他对世间美好恒常存在的深切希望。

最终,“不是看花即欲死”的言辞,凝练地表达了他对花的极度迷恋以及对生命的热爱之情。他心怀愿景,愿每个人都能同他一般,满怀热情地拥抱生命,珍惜世间的每一份美好。

《春夜喜雨》

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

诗人运用夜雨的场景,巧妙营造出一种宁静而祥和的氛围,颂扬春雨的及时降临与它默默无闻地滋养万物的特质,栩栩如生地勾勒出一幅幅春雨的绮丽图景。

通过精细入微的描绘与拟人化的艺术处理,诗人让春雨仿佛拥有了灵魂,展现出一种智者般的时机选择与温柔无声的呵护大地的能力。这样的笔触不仅赋予春雨以人性化的魅力,还加深了读者对春雨美妙与神秘本质的理解与感知,使之跃然纸上,直抵人心。

《江村》

清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。

自去自来梁上燕,相亲相近水中鸥。

老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。

但有故人供禄米,微躯此外更何求。

这首诗通过对景物细腻的刻画和充满生活情趣的叙述,深刻反映了诗人对这份难能可贵的宁静生活的满足与喜悦。从开篇的“事事幽”意境铺陈,到“梁上燕”的轻盈掠过与“水中鸥”的悠然自得,再到“老妻”与“稚子”温情脉脉的生活场景,无一不透露出杜甫那份闲适淡然的心境,以及他对美好、和谐生活的深切热爱。

在描绘景致时,诗人巧妙运用拟人、对偶等修辞技巧,赋予了诗歌以和谐悦耳的韵律及浑然天成的意境,展现了自然与文字间的巧妙融合。文章进一步通过对比尾联两句的深层含义,着重凸显了“但有故人供禄米”这一句所蕴含的深邃情感与丰富意蕴,让人深切感受到诗人对于友情支持下简朴生活的珍视与感激。

《客至》

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

诗歌初以景寄情,细绘春日景致与对友人的殷切期盼。随后,笔锋一转,袒露诗人之孤寂,因友人罕至,日常遂显单调乏味。

然而,友人一旦造访,其心情瞬时阴霾尽散,欢喜之情溢于言表,乃至惊喜交加。彼不仅重启久闭之门扉,更为友备下朴素酒食,虽非珍馐佳肴,却满含诚挚之情。若友不嫌弃,吾愿邀邻舍老王共襄此欢,举杯同醉,共度良宵。

以上这系列的作品,创作时期都是在建立在成都定居的那段少有的安乐时光。

杜甫在成都草堂的栖身之所,全靠朋友的慷慨相助。眼前这份和乐与安宁,实则根植于对外界的依附之中。这位被后世尊崇为“诗圣”的文学巨擘,竟需仰仗他人的施舍维系生计,并淡然宣称“别无他求”。其言辞之平和从容,反令读者心中泛起酸楚,不禁潸然泪下。他曾胸怀壮志,梦想着“致君尧舜上,再使风俗淳”,然而岁月匆匆数十载,步入暮年的他,所求已微缩至一日三餐的朴素温饱,以及闲时与亲友邻里的把酒言欢,足矣。

诗人诗中说的这些简简单单的生活,仿佛他的心头已经不再有生活的阴霾,他坦然地放下了外界的纷扰和喧嚣,过上了短暂而安定的一段田园生活。