神舟十九号飞船已顺利抵达东风着陆场,航天员蔡旭哲、宋令东与王浩泽得以重返祖国。由于东风着陆场近期遭遇不利天气,原计划返程日期不得不推迟至次日。值得注意的是,神舟十九号的降落地点与以往不同,此次选择在东区着陆,而之前的几次均在西区。那么,神舟十九号的降落精度如何?精确操控降落点的挑战又有多少呢?

为确保落点的精确性,自神舟十九号与我国空间站分离之际,便需着手实施一系列轨道操控。神舟十九号欲在预定着陆区域成功降落,需待飞船轨道恰巧穿越着陆场正上方,然而,这绝非易事。

神舟十九号的飞行速度高达每秒7.6公里,而位于北纬41度的东风着陆场,其地球自转的线速度则可达到每秒351米。值得一提的是,两者的速度方向截然不同:神舟十九号沿西南至东北的轨迹飞行,而地表的自转则是自西向东。

神舟十九号与着陆场在速度和方向上均有显著差异,因此,实现两者的精确对接并非易事。鉴于此,神舟十九号在重返大气层前,需环绕地球飞行五圈。在这五圈飞行过程中,神舟十九号需执行一系列繁复的轨道计算、校准与调整。待完成五圈飞行,进入第六圈时,神舟十九号将锁定适宜的航线,启程飞往着陆场。若以五圈半为基准,神舟十九号在着陆前,需飞行约23万公里。

着陆的最后阶段历时约50分钟,堪称整个过程中最为扣人心弦的一环。神舟十九号由推进舱、返回舱和轨道舱三个部分构成,三位宇航员正身处返回舱内。

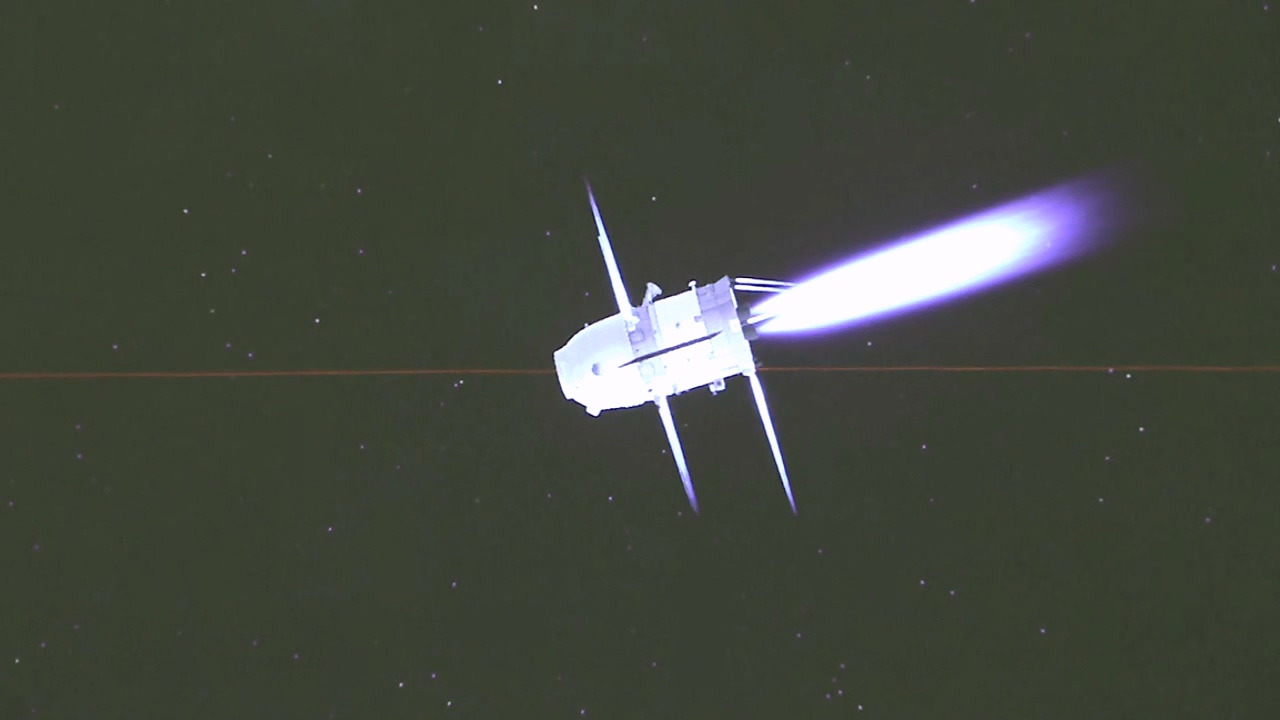

在返程途中,神舟十九号首先在380公里的太空高度完成了首次姿态调整,实现了横向飞行模式。随后,轨道舱与返回舱成功分离,形成了单独的推进与返回组合体。紧接着,进行了第二次姿态调整,旋转了90度,使得返回舱面向后方,而推进舱则朝向前方。随后,推进舱点燃了火箭发动机,进行了为期3分钟的点火制动,在此过程中,飞行高度持续下降。

随后,组合体被推进至无动力惯性滑行阶段。在此阶段,地面飞行控制中心发布了首次着陆点预报,坐标为东经101°02′41″,北纬41°12′18″。

东经101°02′42″,北纬41°12′19″。经计算,第二次预测落点与第一次仅相差38.7米,这充分证明了前期的轨道控制达到了极高的精确度。

随着飞行高度逐渐下降,返回舱需调整至大约1.6度的再入姿态角。唯有保持这一恰当的角度切入大气层,返回舱方能准确抵达着陆场。若角度偏差,返回舱将可能被大气层反弹回太空,亦或径直坠入大气层,终将无法顺利返回。

随着返回舱降至80公里的高度,地球大气层的密度逐渐增大,导致与空气的剧烈摩擦,从而产生上千度的高温,使得返回舱进入了一段无线电通信受阻的黑障区域。大约经过5分钟,当高度降至40公里时,返回舱成功穿越了黑障区。

当飞行高度降至10公里时,返回舱随即启动降落伞,速度骤然减慢,这一过程对返回舱的飞行状况亦产生了显著影响。因此,地面飞行控制中心第三次发布了落点预测:东经101°03′17″,北纬41°12′27″。本次预测的落点与上次相比,相隔约851.9米。受地球大气层影响,返回舱的飞行状态亦发生了进一步的变化。

在返回舱即将完成着陆的第四次,也是最终的落点预测中,返回舱的最终着陆点已基本明晰。此次预测的坐标为东经101°04′07″,北纬41°12′48″,与先前的预测落点相比,距离增至1330米。

最终,当距离地面仅剩一米之遥,神舟十九号返回舱底部的四台反推发动机相继点燃,使返回舱得以以每秒三米的速度顺利完成软着陆。

神舟十九号成功着陆后,搜救队伍随即公布了返回舱的最终实际落点坐标:东经101°04′15″,北纬41°12′48″。这一坐标与先前预报的落点相比,仅相差2380米,足见落点定位的精准度已达到非常高的水平。

需知,当从太空返回地面之际,返回舱需历经多番飞行状态之转换。尤其是在降落伞展开之际,受高空风力的干扰,返回舱在空中不免摇摆不定。这一切因素,均可能导致最初预测的降落点与实际落点之间存在些许误差。

总体而言,神舟十九号的返回过程极为精确,落点误差极微。可以说,在完成了23万公里的飞行旅程之后,神舟十九号精准地锁定了目标,完美命中十环!这一成就充分展现了我国航天领域的强大综合实力,无论是轨道计算的精确性、轨道操控的卓越能力,还是黑障区内的跟踪测量技术,都为神舟十九号的精确降落提供了坚实的保障。