第五次反“围剿”失败后,为了保存红军的有生力量,中共中央决定实现战略转移。

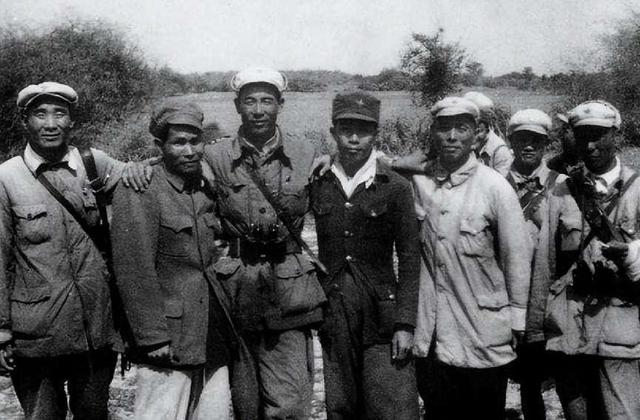

1934年10月,长征前夕,瞿秋白、陈毅、刘伯坚、项英、陈潭秋等人奉命组成中共苏区中央分局,带领留下来的1.6万红军战士掩护主力军撤退。

长征结束后,这留下来的1.6万红军怎么样了?

本文内容均基于权威历史资料整理撰写,文末有文献引用来源

一场精神长征1934年10月,在红都瑞金,老百姓们流着泪送别准备出发长征的红军。

留下来的红军、游击队员与即将出发的主力军相顾无言,他们心里都清楚,这次远征,必然是极其残酷的。

留下来的人担心主力部队的命运,长征的战士们也同样担心苏区红军的命运。

留守苏区红军所要面对的压力和困难,不亚于长征。一方面他们要迷惑敌人,牵制住敌人部分兵力,掩护大部队撤离。

另一方面,他们还要照顾伤员,紧密联系群众,在躲避敌人围剿屠杀的同时运送弹药、物资,支援主力军的战略转移。

按照中央指示,留下来的红军伪装成主力部队,迷惑、牵制敌军,为大部队的撤离争取时间。

留守红军成功迷惑了敌人,敌人误以为红军主力军依旧留在中央苏区,他们不敢贸然进攻,只能缓缓推进。

为了彻底“剿灭红军,敌人集结了二十余万兵力,在苏区展开大“围剿”。

直到一个月后,蒋介石等人才反应过来,原来红军大部队早已撤离,留在苏区的只是一部分红军。

1935年的春天,中央苏区被敌人攻占,中共苏区中央分局在中共中央的指示下,进行突围、分散、转移,红军分散到南方八省15个游击地区,和敌人进行游击作战。

红军和游击队神出鬼没,常常打的敌军和反动地方武装摸不到头脑。

敌人本想迅速“围剿”留守红军后,集结更多兵力去“追捕”长征中的的红军。

但留守红军顽强的斗争精神和有效的作战方式有效的牵制部分敌人,使他们分身乏术,有效支援、掩护了主力红军。

蒋介石将留守在南方苏区的红军视作“眼中钉、肉中刺”,占领苏区后,敌军在苏区展开大范围的“清剿”行动。

面对红军,残酷的敌人是“宁可错杀一千,也绝不放过一个。”

哪怕生活环境残酷,斗争形势严峻,留守红军也坚持团结一切可以团结的力量,与敌人展开斗争。

敌人绞尽脑汁,想尽一切办法分裂、瓦解留守红军,但信仰的力量是巨大的,经历过烈火淬炼的信仰会能够无坚不摧。

敌人在苏区展开“围剿”、屠杀,红军战士就躲到山里去,敌人封锁苏区,切断苏区的一切物资供给,红军就在山里找野果、草根、树皮来冲击。

为了防止敌人发现,红军在山里不敢生火,只能吃冰冷的食物。

白天敌人在山里搜索的时候,他们就躲到山洞里不出来,等到晚上,夜幕降临,他们才能出来在山林里找食物吃。

红军的生活环境是难以想象的到艰难,他们身上衣服破破烂烂,甚至一条裤子几个战士换着穿,在山里,他们几乎是过着比野人更艰苦的日子。

但哪怕生活环境苦不堪言,红军也没有忘记学习。他们一有时间就组织学习,学习算术、国文,分析当下的斗争形势,研究战略战术。

当时留守红军能看的书籍并不多,屈指可数,他们将书看了一遍又一遍,每一卷泛黄的书上,都有红军战士手指翻阅的痕迹。

虽然留守红军并未参加长征,但在苏区,在和敌人的斗争中,他们完成了一场精神远征。

军民一心,生死同盟

军民一心,生死同盟红军是人民的军队,他们相信人民的力量,人民也同样爱戴、拥护他们。

老百姓热爱红军,保护红军,甚至为保护红军付出身家性命也在所不惜。

长征前夕,无法参加长征的红军伤员和小孩子都被安排在老百姓家里,百姓看着临行的红军眼含热泪,承诺自己一定会照顾好红军的孩子。

苏区被占领,敌人妄图彻底切断老百姓和红军的联系,他们大肆屠杀苏区的红军家属,逼迫他们交出红军伤员和他们留下的孩子。

伤员和孩子们在苏区东躲西藏,老百姓冒着生命危险收留孩子和伤员,无论敌人如何逼迫,他们也不肯说出红军的下落。

气急败坏的敌人在苏区大肆杀戮,苏区的一些村子几乎全部被屠,整个苏区都被笼罩在白色恐怖之下。

敌人把住在山里的苏区村民赶到平原上,禁止他们和红军联系。

然而苏区老百姓们却节衣缩食,将物资偷偷藏起来,趁着上山砍柴的机会送给红军。

敌人抓不到在山里活动的红军,只能报复苏区的的居民。

为了从精神上恐吓村民,敌人将拥护红军的普通百姓杀掉,把他们的头颅挂在高高的树上。

严令禁止他们和红军联系,还让他们各自监督自己的邻居、亲人。

可即使敌人的手段残酷无比,也无法切断老百姓和红军联系。

老百姓将家里的孩子送出去参加红军的队伍,拆掉家中的门板、床板让长征战士们搭建浮桥,给在山里,吃不上一口热饭的红军送饭。

在老百姓心里,红军是人民的军人,只要有红军在,老百姓的日子就有期望,他们心里就有底。

斗争的过程中总有一些令人痛恨的内奸、叛徒,和助纣为虐的地主剥削阶级的狗腿子。

敌人 有时收到叛徒的情报后就开始搜村子,抓捕在老百姓家养伤的红军伤员。

但百姓们格外团结,大家不愿供出红军的藏身之处。

恼羞成怒的敌人只能使用屈打成招的方式,他们烧掉妇女的头发,打断他们的胳膊、腿,给他们施以酷刑。

百姓们忍受着身体上的强烈痛苦,宁愿牺牲自己也不愿意害了红军。

下山到村子里的红军战士们看着老百姓们为了保护红军,有的断了手、有的断了腿,满身伤痕,无不感动落泪。

百姓们养育红军战士的孩子,拿性命帮助红军,彼此之间的信任让他们结成了生死同盟。

敌人在村里守着,老百姓不能出声提醒红军,他们就提前和红军战士约定好暗号,用暗号告诉红军敌人在不在村里,红军能否进村。

在白色恐怖之下,红军和老百姓心连心,一同抗敌人。

艰苦卓绝中淬炼出的意志

艰苦卓绝中淬炼出的意志斗争是残酷的、艰难的,在艰苦卓绝的斗争中,何叔衡、毛泽覃、瞿秋白、刘伯坚等著名革命志士和一大批红军战士以及拥护红军的百姓都被敌人残忍杀害。

1936年的冬季,无比寒冷,在叛徒陈海的引诱下,陈毅率部下山。

等快到交通站的时候,大家才反应过来中了敌人的奸计。

在百姓的掩护下,陈毅和一众红军战士躲到来梅岭,敌人昼夜不停地在山里搜索,但最终一无所获。

为了不让陈毅等人逃出梅岭,丧心病狂的敌人决定放火烧山。陈毅当时重病在身,行动不便,自知难逃此劫 于是挥笔写下著名的绝命诗:《梅岭三章》

陈毅早已将生死置之度外,他愿意在梅岭和敌人一决死战。他相信反动派敌人终将被打败,胜利的曙光会遍照中华大地。

幸得听见大雨,梅岭的火被浇灭,陈毅等人才得以死里逃生。

1936年10月,长征胜利结束,而南方的游击战争还在继续。听说红军主力胜利会师的消息后,留守在苏区的红军战士们个个都高兴不已。

斗争仍在继续,苏区红军们一刻也不敢放松,他们依托有利地势,继续进行着有计划、有目的、有组织的游击作战。

敌人的封锁屠杀、叛徒的告密、生活环境的艰难……这一切都在折磨着红军战士的心灵。

但这种折磨非但没有磨去他们的意志,反倒使他们的意志更为坚定。

无论处于何种境地,他们始终保持乐观主义精神,坚信胜利会到来。

“西安事变”和平解决后,蒋介石一边和北方的红军主力进行谈判,一边继续“围剿”、屠杀南方的红军战士和游击队,苏区红军的处境依旧很艰难。

随着日本侵略者的攻势愈发猛烈,国家有累卵之危,苍生有倒悬之急。

为了国家大义,苏区留守红军重新出山,改编成新四军,马不停蹄地踏上了抗日的征程。

结语:

结语:留下的南方八省红军,在15块游击地区里和数倍乃至数十倍于己方的敌人展开了三年的游击战争。

即使生存环境极其恶劣,即使敌人的手段无比残酷,他们也从未想过放弃。

恶意的羞辱、残忍的刑罚、重利的引诱都无法撼动革命党人的意志与信仰,我们在纪念长征、学习长征精神的同时,也不能忘记这些留守后方的英雄们。

参考资料:

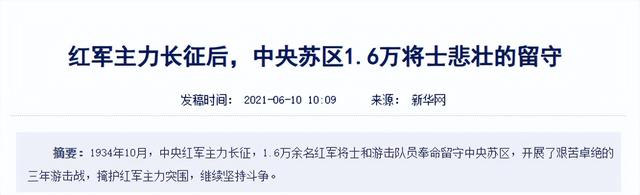

1.红军主力长征后,中央苏区1.6万将士悲壮的留守

2.莫忘苏区群众的奉献

3.没有长征的“长征”——记主力红军长征后的游击斗争