现在单位里干部人数增加了,可工作效率却变慢了,咱们怎么推进四个现代化,包括国防这块儿呢?说干部能上能下,但实际上是上去容易下来难。你要真让他下来,他准得抱怨连连,这样可不成。咱得在三年内把这“臃肿”问题解决掉!

有了耿飚等人的鼎力相助,中央成功实现了100万人的裁军目标。那时候,大家都对耿飚赞不绝口,说他是:

敢于直言不讳的优秀领导者他是个敢于说真话,不怕得罪人的好领导。在他的带领下,团队氛围积极向上,大家都能畅所欲言,不用担心因为提出不同意见而遭到打压。他始终坚守原则,对待工作一丝不苟,不会因为个人关系而偏袒任何一方。在面对问题时,他总是能够冷静分析,提出切实可行的解决方案,并且鼓励团队成员积极发表看法,共同商讨对策。他的正直和勇气赢得了大家的尊重和信任。在他的影响下,团队成员之间形成了互相支持、共同进步的良好氛围。这样的领导,不仅推动了工作的顺利开展,也提升了整个团队的凝聚力和战斗力。

耿飚这辈子,真的是个不惹麻烦、不怕挑战、有责任心、做事果断的人。谁能想到,这位温文尔雅的“外交将军”,其实是从一个穷苦的农民家庭走出来的。

【时代的弄潮儿】

1908年,三岁的小娃溥仪当上了皇帝,那时候他的年号是宣统。

从小时候坐上皇位那会儿起,他就在规矩上管着整个老中国。穿的是华服,吃的是山珍海味,身边还有一群漂亮的妃子陪着……

他压根想不到,在他管辖的地方,有个名叫耿飚的小孩,从第二年开始,就没怎么吃过饱饭。

病痛和饥荒总是相伴而来,离世和战乱感觉就在眼前。

那时候,两半社会里的好多老百姓都在受苦受累,拼尽全力想要活下去,可生活却像是在折磨他们。因为啥都没有,精神上也就没啥寄托了,感觉整个旧中国都要在这种没知觉的状态下消失了。

中华民族跌到最惨的时候,肯定会找回自己的势头,耿飚就是那时候的一个典型。

小时候,他因为老是饿肚子,加上天灾不断,只能到处跑路躲避。这些经历让他早早体会到生活的不容易。到了十三岁,他跑去矿上干起了童工的活儿,就为了能吃上顿饱饭。这一干,他更明白了那些有钱老板的心有多黑。

啥是革命呢?说白了,就是到了非得革不可的地步,不革就没法活下去啦!

在这种环境里成长起来的耿飚,一碰到马克思主义理论,立马就把它当成了最宝贵的指南,当作了自己一辈子要坚守的信念和人生准则。

17岁那年,他已经是共青团的一员了,上面让他回到老家醴陵,去带头搞农民暴动,并且自己也参与其中。

在耿飚这批共产党人和青年团员带领下,农民军浩浩荡荡地向大城市长沙进发,想要打下它。但说实话,那时候我们党的队伍还没法跟大城市硬碰硬。

“从乡村开始,用武力赢得国家大权”。这短短十二个字,是我们的行动指南,是我们历经无数牺牲才领悟到的真实道理。

尽管那次暴动没能成功,最后还是输了,但耿飚这些主要人物却慢慢崭露头角,成长了起来。

只有上过战场见过血的,那才算是真战士。经过各种苦难的打磨,顽石里头藏着的金子才会真正闪亮起来。

耿飚的队伍被敌人冲散了,可他心里那股对共产主义的信念一直没灭。他吃了不少苦头,费了好大劲,最后终于又找到了党组织,还参加了游击队。

耿飚那股子勇猛劲儿,大家都看在眼里,心里佩服。随着时间推移,他当上的官儿也越来越大。

当蒋介石发动“第四次反革命围剿”那会儿,耿飚已经升官成了红一军团二师四团的团长,他可是我党和军队早期实实在在的顶梁柱之一。

在南方革命根据地蓬勃发展的那会儿,“过头”的做法却搅乱了中央的头脑,让毛主席的正确看法没法浮出水面,反而一再受到压制。

1934年10月的时候,中央红军不得不踏上长征路,就是在这样一段艰难又壮烈的历程里,耿飚的能力得到了更大的展现。

【红军血卫】

三国那会儿,蜀汉打吴国没打赢。到了紧要关头,傅肜从冲在最前面的变成了断后的,他自己带一队人马拦住敌军,给刘备争取了逃跑的宝贵时间。

所以,傅肜在老百姓中间赢得了蜀汉忠勇卫士的好名声。

其实,在那段像传奇一样跌宕起伏的长征路上,耿飚是个忠心耿耿、保卫中央的“铁血战士”。

他带领的四团,那可是红军打头阵里的精英队伍,队员都是硬骨头,打起仗来不含糊,所以挑的担子也是最沉的,得对付的敌人也是最凶猛的。

那年11月,李德和博古他们没听毛主席说的要轻装上阵,非得把根据地里那些七七八八的东西都带上路,结果队伍走得特别慢。

到了那个月底,耿飚突然得了种厉害的病,老百姓管这叫“打哆嗦病”,其实就是疟疾。这病可凶了,弄不好会要命的。

毛主席看到这个情况,就问耿飚想不想在当地先把身体养好。

不过,耿飚躺在被窝里,硬撑着跟主席说,真的没必要担心,他豁出命去,也会带着四团全体,守护好党中央的荣誉和安全。

这时候,蒋介石集结了16个师的兵力,还有77个团,打算一举把红军在湘江以东给打垮,让他们彻底消失。

红二师挑起了阻挡敌人的重担,确保中央机关能顺利先过江。红四团作为主力军,理所当然地站在了最前头,冲锋陷阵。

耿飚在敌军大批压境的情况下,尽管身体抱恙,还是坚持指挥队伍。他催促战士们赶紧动手,建起防御设施来抵挡敌人。

敌军前锋一到就开始朝我军阵地猛烈攻击,那帮湘军战斗力挺猛,火炮也挺多,四团那边形势非常危急。

到了紧要关头,耿飚团长亲自上阵,冲在最前面,身边的战士们看了,士气瞬间高涨。再加上四团出色的挖掘工事技巧,最终成功地把敌人给击退了。

湘江战役那会儿,红四团在耿飚的带领下,硬碰硬地挡住了敌人十五个团的猛攻,给咱大部队转移赢得了好多宝贵时间。

耿飚晚年时谈起往事,说到12月3日晚上,红四团转移那会儿,他浑身都是血,有敌人的血,有战友的血,也有自己的血。

湘江战役过后,原本浩浩荡荡八万多人的中央红军,人数骤减,只剩下三万多人了。

由于红军战士的大量牺牲,当地的老百姓忍不住发出了这样的感叹:

“三年里,湘江的鱼我不碰,十年间,湘江的水我不沾。”

耿飚身负重病,在那场残酷的战斗中居然挺了过来,这简直就是奇迹。要是说傅肜因为勇猛和忠心被人们叫做蜀汉的守护神,那耿飚这时候也绝对是红军里的战斗英雄,战功多得数不清。

湘江战役里头,耿飚带着的红四团防守那叫一个厉害,而到了娄山关战役,耿飚的进攻本事又显露无遗了。

【百战强军】

长征走到第三个月头上,咱们党和军队里头的人,对王明、李德、博古他们那些“左”的弯路看得更透了。这样一来,给党和红军带来转机的遵义会议,也就有了开的条件。

可在战略层面上,红军还是迫切需要一个能站稳脚跟的地方,这样他们才能在休整时,专心规划以后的路怎么走。

所以,中央决定派耿飚去领导四团,目标是攻下娄山关,然后再往北进军县城,看看后面怎么办。

敌人那边的军阀一听红军到了桐梓那边,立马就急了,赶紧调了大批军队去娄山关守着,想靠这个关卡把红军给拦住。

耿飚对于拿下娄山关,心里早有盘算,他觉得这事儿得赶紧办,动作得快不能拖。

他带着四团急匆匆地走了一天,赶到了娄山关旁边。一到那儿,他们就先动手干掉了敌人一个排的兵力,算是先热热身。

之后,耿飚和杨成武政委两个人亲自去周围看了看地形。他们的侦察兵呢,还从当地的老百姓那里打听到了敌军怎么安排防守的,还找到了一条很少有人走的乡间小路。

耿飚想了想,决定对娄山关来个双管齐下,一边直接硬上,猛攻正面;另一边呢,就悄悄绕到东边的小路上去,来个偷袭。

1月9号那天,耿飚决定把队伍一分为二,直接攻打娄山关。

守卫桐梓城的是黔军第三旅,他们之前已被我军多次打败,现在压根儿不想打了。

我军战士悄悄在敌军城池底下摆好了通信设备,逮到了敌人东边防御力量不足的消息。

耿飚听到消息,马上指示正面的军队先别着急打,让东边的工兵和侦察兵去堵住敌人的逃跑路线,好把他们团团围住。

敌人跟咱们交上火没多久,就打算扔下城池开溜。这事儿刚好被我军电台给逮个正着。耿飚将军一听,立马又调整了策略,让前线的兄弟们加快脚步,猛攻那个要道,务必把敌人堵在城里头。

打了三个小时硬仗,我军把敌人大部分给打垮了,牢牢控制了娄山关,还搞到了好多武器装备和物资。没多久,桐梓县城也被我们给拿下来了。

娄山关战斗胜利的消息一到师部,刘伯承他们就连连表扬耿飚,说他打得好:

这小子挺会打战斗的。

15号到17号那几天,遵义会议召开了。会议搞出了个《遵义会议决议》,这样一来,毛主席在党里的位置就算是站稳了脚跟,“左”的那些错误也开始慢慢被改掉。

后来,耿飚参与了长征路上一连串的大仗硬仗,像来回四次过赤水河、硬闯大渡河、飞跑抢占泸定桥等等,场场都少不了他。

耿飚带着红军,练出了一支能打胜仗的勇猛队伍,也可以这么说,耿飚自己就是在红军里历练出来的身经百战的将领。

不过,长期在军队指挥岗位上挑大梁的耿飚,在1936年却踏进了校园的大门。

【将军故事】

1936年6月头几天,陕北的瓦窑堡迎来了抗日红军大学的开办。

这个被称为红大的地方,是红军的最高学府,后来变成了抗大的前身,更是我军培养人才的摇篮。那里汇聚了众多军事人才,几乎所有响当当的将帅,要么在那儿教书,要么在那儿求学。

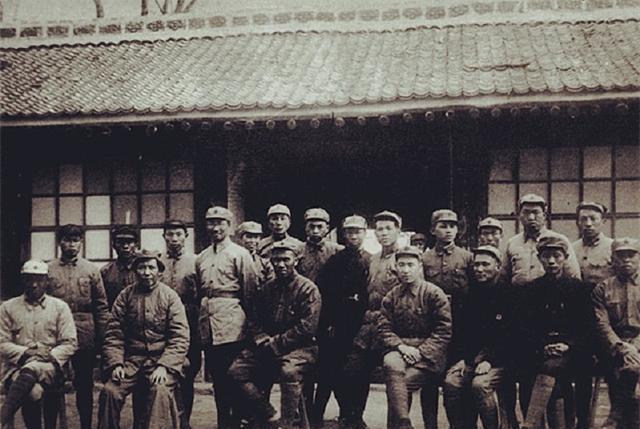

耿飚也是其中一员,他成为了红军大学首届学员中的一员。

那时候,国际上的形势变得越来越复杂难懂,但小日本对我们国家的地盘那点小心思,谁都看得出来。大家要求抵抗的声音,是一天比一天响亮,我们党和我们军队呢,也在不停地加强跟小日本干仗的准备。

与普遍认知大相径庭,“土共不土”,在昔日的红大及后来的抗大,我党我军展现出了超越常人的国际眼光。

比如说,斯诺在他的《红星照耀中国》里是这么讲述抗大的:

这所学校真让我大开眼界,他们不光聊美军、德军那些事儿,还动手用沙盘模拟学习战术。

耿飚在红军大学学习了半年后,就被调到红四方面军担任参谋长职务。

他原本在中央红军,一直都在红一方面军忙活,结果冷不丁被调到了完全不熟的红四方面军,心里头确实有点不踏实。

但他心里明白,张国焘搞起了“小圈子”,自立门户,这时候毛主席急需找个靠得住的人去四方面军那边,把局势给稳住。

耿飚二话不说,立马赶到四方面军报到。在徐向前的带领下,他认认真真地当起了参谋长,干起活来一丝不苟。

谁也没想到,那个以往在战场上冲锋陷阵的勇士,抗战一打响,竟然在后方默默守候了七年时间,负责守护延安的重要部门。

他老想着去战场最前线,但毛主席听了后,就笑着对他说:

你要是去了前线,咱们这些人的饭碗谁来管呢。

他没办法,只好放弃了这个念头。

到了1944年,就是抗日战争快要收尾的时候,耿飚终于有了机会,被派到晋察冀军区去干他的老本行了。

那时候,还有件挺有意思的事儿,晋察冀军区那边,司令是杨得志,政委是罗瑞卿,后来耿飚还升为了参谋长。他们三个配合得那叫一个默契,关系也铁得很。

耿飚小时候压根没见过汽车,第一次弄到车后,他特别喜欢开。有一天,他载着杨得志、罗瑞卿,还有位警卫员出门,这回,他亲自当起了司机。

耿飚一上路就变得特别激动,车开得飞快。没想到路上碰上个超大坑,结果他们四个人连车一起,直接翻进了路边的水沟里。

1962年那会儿,耿飚去探望了老领导徐向前,结果连徐向前都乐呵呵地跟他说:

“你以前是不是把你们的领导和政委给整到水渠里面了?”

接着,他们俩不约而同地大笑起来。

1949年10月1号,咱们了不起的新中国宣告诞生了。

耿飚的生活轨迹迎来了大变动,毛主席有意让他投身外交工作。

那时候,中国真的很缺人才,好多职位都是由退伍回来的高级军官顶上的。他们本来可能对这些工作一窍不通,但没办法,只能咬紧牙关,硬着头皮去学,也得把它学会。

耿飚换上了西装,告别了军装,一头扎进了外交圈,这一干就是二十多年。

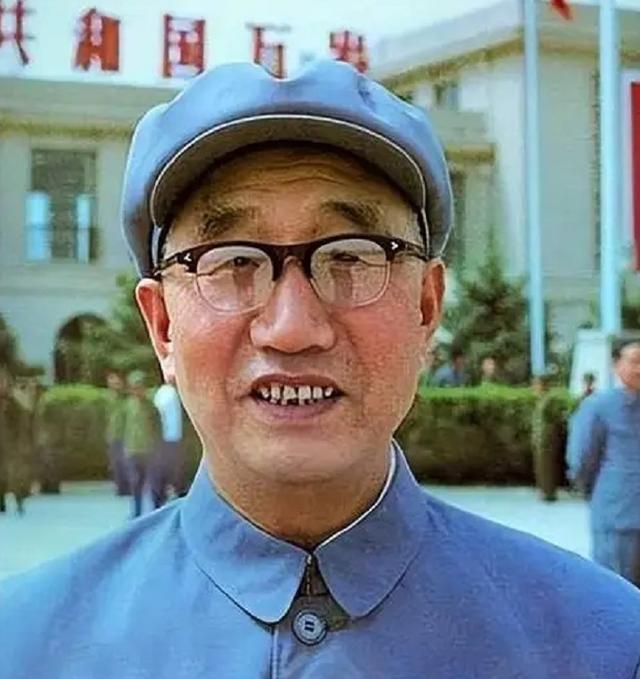

后来,在裁军任务碰上重重阻碍、难度极大的情况下,耿飚没有丝毫退缩,他坚决站在中央这边,拼尽全力去推动。就这样,他带着决心完成了好几轮的裁军工作。

很遗憾,1955年咱们国家搞大授衔那会儿,他正好在国外,没赶上。到了1988年,他又一次错过了授衔的机会。

耿飚担任过国防部长这个重要职务,特别的是,他在我国历史上算是独一份,因为没有将军衔却坐上了国防部长的位置。

当然,他对人民、对国家所做的那些好事儿,大家都看在眼里,记在心里。就算没有那些头衔啥的,也丝毫不减他在大家心中的功劳和地位。