“卫生部改成城市卫生部或老爷卫生部,或者城市卫生老爷部好了……”

1965年6月26日,钱信忠向毛主席汇报工作,结果却惹得毛主席不悦打断,讲了这样一番意味深长的话。

这究竟怎么回事?钱信忠是何许人也?毛主席为什么这样说?后来又怎么样了呢?

钱信忠,便是时任国家卫生部长,更曾是八路军名医,抗战时期被赞誉为太行山上“八路军活神仙”。

更早在第二次国内革命战争初期,他曾对秘密在上海治疗的陈赓、程子华给予照顾。

出生于江苏宝山县一个贫农家庭的钱信忠,因父母去世辍学,当过米店的学徒,15岁时凭借勤奋努力进入同济大学技师学校,后又到同济大学宝隆医院攻读了四年。

在上海第3次暴动斗争中,他受进步思想熏陶,为追求革命真理,毅然投奔苏区参加红军,担任过红25军医院的院长,后又经历了举世闻名的长征。

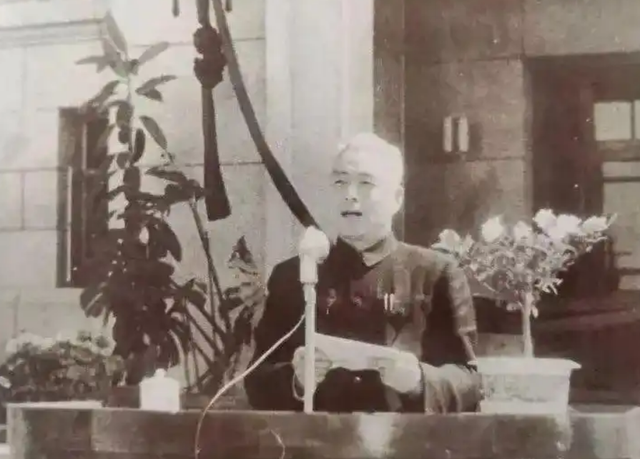

野战卫生部旧址

1940年,129师卫生部和八路军总部野战卫生部合并,仍称野战卫生部,钱信忠被任命为部长兼政委。

野战卫生部在辽县(今左权县)东隘口村一驻就是5年,直到抗战胜利,钱信忠这个野战卫生部部长成为太行山抗日革命根据地有名的“大红人”、“大忙人”。

野战卫生部当时首要的两大项任务,一个是救治部队伤病员,一个是为当地老百姓看病治病。

钱信忠在繁忙紧张救治伤病员,亲自做手术的同时,为群众治好了很多疑难杂症,久而久之,东隘口村以及周围群众几乎都认识他。

当时太行山区的群众十分艰苦,衣不蔽体食不果腹,更顾不上讲什么卫生,也因如此,霍乱、痢疾、流感等现如今医学已经攻克,不足为惧的疾病,在当时却是能轻而易举要人命的,另外许多产妇整个月子期间遮门挡窗,只喝清水米汤,卫生、饮食得不到科学、合理的保障,因此丢掉性命或夭折婴孩……

钱信忠为此十分痛心和焦急,特意组织卫生部医护人员向广大群众宣讲医药卫生知识,深入各家各户,登门为孕妇进行新法接生,随访坐月子的妇女。

有村民从高崖跌落,颅骨损伤,几天不省人事,家里人甚至为他准备好了棺材,而钱信忠却通过手术治活了他。

也正因如此,钱信忠成了有口皆碑的“八路军活神仙”,当地百姓对钱信忠交口称赞。

解放后,钱信忠担任了卫生工作的领导职务,学习进取心仍有增无减,50年代初曾被派赴苏联莫斯科大学第一医学院学习。苦读四年,他成功拿下副博士学位,后又到列宁格勒军事科学院高级班深造一年,终以优异成绩结业回国。

在此之前,1955年,解放军第一次大授衔,钱信忠被授予开国少将军衔。

从苏联学成回国后,钱信忠先后担任了总后勤部卫生部副部长兼军事医学科学院院长、卫生部副部长等职,负责科研与防病等方面的领导工作。

1965年,钱信忠接棒李德全,担任了新中国第二任卫生部长。

同年6月26日,钱信忠就全国医疗资源状况向毛主席作汇报:

当时,中国有140多万卫生技术人员,高级医务人员80%在城市,其中70%在大城市,20%在县城,只有10%在农村,全国医疗经费的使用,农村只占25%,城市则占去了75%……

这样简单的一组统计数据,很明显地体现了新中国当时医疗资源有限,严重倾斜,主要集中在城市,而农村十分匮乏的问题。

得知这样情况的毛主席,当时便颇为不悦地打断道:“卫生部的工作只给全国人口的15%工作,而且这15%中主要是老爷,广大农民得不到医疗,一无医,二无药。卫生部不是人民的卫生部,改成城市卫生部或老爷卫生部,或城市老爷卫生部好了。”

末了,毛主席又说:“应该把医疗卫生工作的重点放到农村去”,“培养一大批‘农村也养得起’的医生,由他们来为农民看病服务。”

后来,这段话被记录下来,因为毛主席说这话是在6月26日,人们便把这段谈话记录简称为“六·二六指示”。

而早年从太行山区成长起来的钱信忠,在得到毛主席的“六·二六指示”后不久,就组织时任卫生部副部长贺彪、崔义田,各带一支农村卫生工作队,分赴北京通县、湖北麻城以及江苏句容县蹲点,主要任务就是通过调查研究和农村防病治病的实践,把一个县的卫生工作整顿建设好,从而总结经验,更好地指导全国农村的卫生工作。

另外,钱信忠还要求,“在一个县蹲点的时间,原计划要两年,不达目的,决不收兵”。

除此之外,各业务司局2/3人员也要参加下乡蹲点,由卫生部副部长和司局长带队分赴六大行政区进行面上的更为广泛的调查研究,以此来摸清全国各地农村卫生工作的实际情况。

也正是这样的蹲点部署,令钱信忠思路大开,脑海中酝酿出了一个事涉数百万人的“半农半医”工程。

几个月后,普及农村医疗卫生的工作开始在全国迅速展开,按照要求,各县都要成立人民医院,公社一级成立卫生院,村里设卫生室,如此形成农村三级医疗体系。

1966年,中国第一个农村合作医疗试点“乐园公社杜家村大队卫生室”挂牌成立。农民每人每年交1元合作医疗费,大队再给每人出5角钱,以后群众每次到卫生室看病,交5分钱挂号费,看病吃药再不花钱。

而卫生室的卫生员,主要由“半医半农”的卫生员组成,他们主要由下乡知青和当地农民担任,“放下药箱下地,背起药箱出诊”,生活在村民中间,可以随叫随到,不分时间、地点、天气状况,村民都能“用得到”,还能“留得住”。

这样的农村合作制度很快被推广到全国。1968年夏天,上海《文汇报》即就此作报道,刊载了一篇题为《从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向》的文章。《红旗》杂志、《人民日报》都进行了全文转载。

也就是在这篇文章,“半医半农”的卫生员第一次正式被称作“赤脚医生”。

而毛主席在看过当天《人民日报》的有关报道后,随即批示:“赤脚医生就是好”。

紧接着1969年,为了给这些赤脚医生提供更多知识,钱信忠主持上海中医学院、浙江中医学院等单位集体编著出版了《赤脚医生手册》。

这本手册一度风靡畅销全国,成为了那个时代最好的见证。

数据显示,1977年底,全中国赤脚医生的数量一度达到150多万名。他们的存在,为解决农村看病难问题做出了重要贡献。

70年代,中国在减少婴儿死亡率方面已经领先于其他发展中国家,80年代,全中国农村基本实现了“小病不出村,大病不出乡”的目标,被世界卫生组织誉为“以最少投入”获得最大健康收益的“中国模式”。

而钱信忠,继卫生部长之后,80年代又担任了国家计划生育委员会主任,获联合国首次颁发的“世界人口奖”,1985、1987年当选中共中央顾问委员会委员。

2009年,钱信忠在北京病逝,享年98岁,自此走完了将军部长的传奇一生。

后来,世卫组织官员聊起曾经在中国红极一时的赤脚医生队伍,依旧觉得不可思议:“你中国农村人口这么多,居然能做到此,真是人间奇迹。”

时至今日,历史不该遗忘,而作为该奇迹背后的主要缔造者,钱信忠的名字也值得被永远铭记

素材来源:

[1]赤脚医生[J].文史天地,2011,(05):89-93.

[2]张智慧.钱信忠:缔造一个时代的传奇[J].中国卫生产业,2009,6(11):36-37.DOI:10.16659/j.cnki.1672-5654.2009.11.006.

喜欢本文的朋友,可以点下“关注”,感谢大家的支持!