“凤翅盔”,在中国古代军事装备的灿烂星空中,无疑占据着最为耀眼的位置,堪称汉家儿郎盔甲武备的巅峰之作。它不仅是实用功能与艺术审美完美融合的结晶,更承载着丰富的历史文化内涵,见证了华夏民族在军事领域的卓越智慧与辉煌成就。

多年以来,“凤翅盔”的起源问题一直是学术界探讨的焦点,当前主要形成了围绕本土演化以及外来文化影响两大方向的多种学说。

一种为本土演说法,认为“凤翅盔”的雏形源自南北朝时期头盔上的“顿项”结构;在那个战乱频繁的年代,“顿项”最初是以铁片或皮革制成的护帘形式存在,主要功能是为士兵的颈部提供必要的防护,抵挡敌方兵器的攻击。然而,随着战争形式的变化和实战需求的不断提升,聪慧的工匠们对“顿项”进行了大胆的翻折改造。这一改造不仅没有削弱其防护功能,反而使其逐渐形成了类似凤翅的装饰性结构。这种将实用性与审美性相结合的演化路径,与中国古代兵器一贯遵循的“实用先于装饰”传统高度契合。它充分体现了古代工匠在满足军事防御需求的基础上,对装备美观性的追求,是本土军事文化在长期发展过程中自然演进的结果。

一种本土演说法认为凤翅盔”的雏形源自南北朝时期头盔上的“顿项”结构

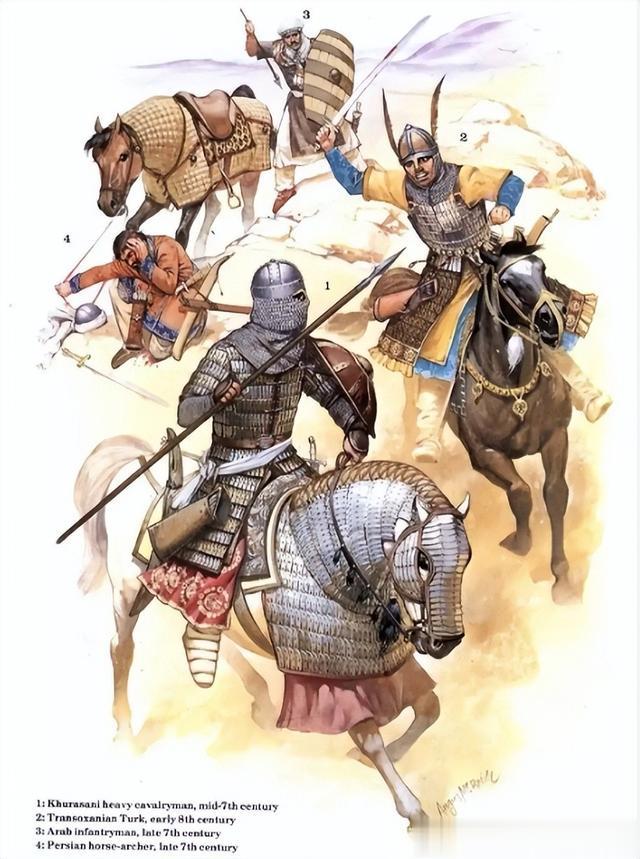

一种为波斯—西亚传入说法,并为“凤翅盔”的起源提供了另一种视角;经考古研究发现,在中亚克孜尔朵哈千佛洞的唐代壁画中有了重要发现,壁画中的中亚武士所佩戴的头盔与“凤翅盔”极为相似。进一步观察发现,其造型与萨珊波斯君主冠冕上的羽翼装饰有着惊人的相似之处,而萨珊波斯君主冠冕上的羽翼装饰,在当时象征着阿胡拉·马兹达神权,具有深刻的宗教与政治寓意。基于这些发现,学者们推测,凤翅造型很可能是通过丝绸之路这一重要的文化交流通道传入中国的。最初,它可能只是作为佛教天王像的装饰元素,随着佛教在中国的传播与发展,逐渐被融入到实战装备之中。这一学说揭示了古代丝绸之路在文化传播方面的重要作用,以及不同地区文化在军事装备领域相互影响、相互融合的可能性。

一种为波斯—西亚传入说法,认为“凤翅盔”与中亚武士所佩戴的头盔极其相似

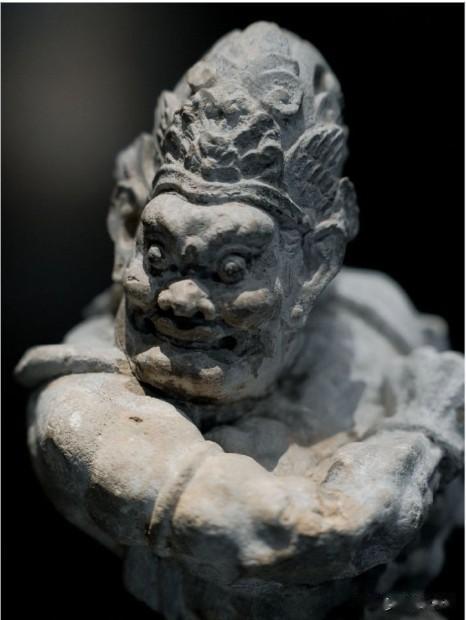

还有一种说法为佛教艺术影响说,其强调了佛教文化在“凤翅盔”起源过程中的关键作用,并认为在印度以及东南亚地区的佛教寺庙中,众多神像普遍佩戴一种被称为“凤翅兜”的头盔样式。南北朝至唐代,佛教在中国迎来了兴盛发展的时期,佛教艺术对社会生活的各个方面都产生了深远影响。在这一背景下,天王力士雕像的盔甲造型逐渐被中原武将所模仿。随着时间的推移,这种模仿不断发展演变,最终形成了兼具宗教象征意义与实战功能的“凤翅盔”。这一学说体现了宗教文化对军事装备的渗透与影响,展示了佛教艺术在塑造中国古代军事文化特色方面所发挥的独特作用。

还有一种说法,认为在印度以及东南亚地区的佛教寺庙中,众多神像普遍佩戴一种被称为“凤翅兜”的头盔样式

综上所述,我们不难发现,“凤翅盔”的起源是一个复杂而多元的过程,这些不同的学说也从不同角度为我们揭示了其可能的发展脉络,并反映出古代中国在军事文化发展过程中既坚守本土传统,又积极吸收外来文化的丰富历史画卷。

“凤翅盔”在材质的选择与制作工艺上极为考究。盔体采用锻铁铆接而成,锻铁经过反复锤炼,质地坚韧,能够有效分散外力冲击,为头部提供坚实的防护基础。这种铆接工艺不仅保证了盔体的整体性,更在一定程度上增强了其结构强度,使盔体能够承受战场上的各种冲击。

而凤翅部分则采用两种工艺制作,多层牛皮压合或铁片叠压。多层牛皮压合的凤翅,利用了牛皮良好的韧性与缓冲性能,既减轻了整体重量,又能在受到攻击时起到一定的缓冲作用,保护佩戴者的耳部及颈部。铁片叠压的凤翅则更侧重于增强防御,铁片的硬度使其能够抵挡部分来自侧面的攻击,同时,叠压工艺也赋予了凤翅一定的弹性,在遭受打击时不易断裂。这两种工艺的运用,根据实际需求与资源情况进行选择,充分体现了古代工匠的智慧与灵活性。

“凤翅盔”在尺寸设计上充分考虑了实战需求。其高度约在30 - 35厘米之间,这样的高度能够有效覆盖头顶至后脑的关键部位,为头部提供较为全面的防护。凤翅展开宽度达到40 - 45厘米,如此宽度不仅在视觉上给人以威严之感,更重要的是,在战斗中能够为耳部及颈部两侧提供额外的防护范围,减少被攻击的风险。护颈顿项长度延伸至肩部,进一步加强了对颈部这一要害部位的保护,使敌人的攻击更难突破防线,保障了佩戴者在战场上的安全。这种尺寸设计的精妙之处,在于它既满足了防护的实际需求,又兼顾了佩戴者的行动便利性,确保士兵在战场上能够灵活作战。

在防御性能方面,“凤翅盔”在冷兵器时代也十分具有相当的可靠性。它能够有效抵御普通刀剑的劈砍,这都得益于盔体的锻铁材质以及合理的厚度。

而“凤翅盔”在我国的历史的长河中也经历了不同阶段的发展与演变,呈现出从雏形初现到实战应用,再到融合衰落的独特轨迹…

南北朝时期,“凤翅盔”开始露出雏形,表现为顿项的翻折形态。然而,此时这种独特的造型更多地出现在陶俑艺术表达中,尚未大规模应用于实际作战装备。陶俑上所展示的顿项翻折结构,虽然可能只是艺术创作,但也为凤翅盔的后续发展奠定了基础,暗示着军事装备在艺术表达中的探索与创新。

到了唐代,“凤翅盔”在佛教雕塑领域崭露头角,尤其是敦煌壁画中的天王像,常可见其佩戴“凤翅盔”的形象。但在实战方面,“凤翅盔”尚未广泛普及。从陕西礼泉郑仁泰墓俑等文物来看,这一时期凤翅结构主要以皮革或织物为材料,除了具备装饰性外,还兼具护耳功能。这表明唐代的“凤翅盔”处于从艺术象征向实战应用过渡的阶段,其材质的选择可能与当时的制作工艺、成本以及对防护功能的初步需求有关。

唐代著名的盔甲“明光铠”与“凤翅盔”

五代十国时期,局势动荡,各割据政权之间战争频繁。在这一背景下,割据政权的将领们受到佛教雕塑中“凤翅盔”形象的启发,对其进行了实战化改造。他们将凤翅结构金属化,并应用于实战头盔中。宁夏灵武藏兵洞出土的明代“凤翅盔”,虽然年代稍晚,但从其主体为铆接铁片、护颈缀皮质顿项的结构来看,可推测五代十国时期“凤翅盔”在追求防御性的同时,注重保持一定的灵活性,以适应复杂多变的战场环境。

宋代,“凤翅盔”迎来了重要的发展阶段,正式成为制式装备。《武经总要》对其有明确记载,此时“凤翅盔”的结构进一步优化,采用铁质盔体搭配可拆卸凤翅饰片的设计。这种设计既保证了头盔的整体防御性能,又通过可拆卸的凤翅饰片,在一定程度上减轻了重量,其重量约2 - 3公斤。同时,头盔的防御范围覆盖头部、耳颈,为士兵提供了较为全面的防护。这一时期“凤翅盔”的标准化和优化,反映了宋代军事装备制造技术的进步以及对实战需求的精准把握。

宋朝武士佩戴“凤翅盔”的3D特效制作成像

元代,藏传佛教对“凤翅盔”的发展产生了显著影响。凤翅造型趋于夸张,出现了拱门状整体金属凤翅,明代西藏法王盔便是典型例子。这种变化不仅体现了元代多元文化融合的特点,还反映了宗教文化对军事装备造型的深度渗透。夸张的凤翅造型或许在一定程度上增强了头盔的威严感,但也可能对其实际作战功能产生了一些影响。

电视剧《山河月明》中,明军将领所佩戴的“凤翅盔”明显具有元代特征

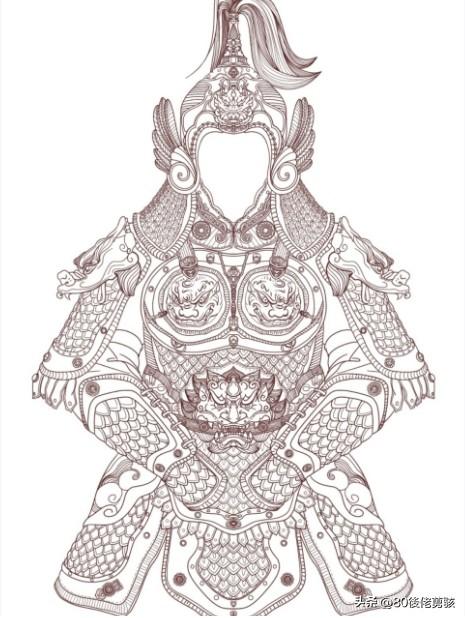

在明代,凤翅盔历经岁月演变,已然华丽转身,成为高级将领与仪仗部队的标志性装备,彰显着独特的地位与威严。此时的凤翅盔,在造型上呈现出鲜明特点,盔体愈发圆润,给人一种流畅而沉稳之感;其盔体结构严谨,由六大部分精妙组合而成:分别为盔缨、盔体、抹额、凤翅和顿项,凤翅相较以往变小,装饰也趋于简化,却不失精致。常以镀金银色来增添华贵气质,并巧妙配以盔旗或兽吞纹饰,进一步强化其视觉冲击力与象征意义。

明代“凤翅盔”凤翅相较以往变小

以著名的《出警入跸图》中明神宗所戴凤翅盔为例,堪称明代凤翅盔的经典之作。其顶部精心装饰金质真武大帝像,凸显宗教信仰的影响力,赋予头盔神圣的意味;两侧凤翅则以吐火金龙为造型,活灵活现,不仅展现出高超的工艺水准,更将皇家的威严与尊崇展露无遗,完美融合了宗教象征与皇家威仪。

但此时,明代的“凤翅盔”也是汉家盔甲史上最后的绚烂余晖了……

在进入清代之后,“凤翅盔”便逐渐退出实战舞台,转而成为仪仗用具。这一突然性的转变可能与清代军事战略、武器装备的发展以及作战方式的改变等多种因素有关(因火器普及和满族盔甲制式化)。尽管在部分地方武备中仍保留有简化版的“凤翅盔”,但整体上,“凤翅盔”已不再是战场上的主流装备,这也标志着“凤翅盔”在历史长河中的逐渐衰落。

明末清初时期,“凤翅盔”也曾短暂出现在清军装备序列中

后来又以另一种形式出现在八旗军的头盔上

清代头盔上的“凤翅”造型

清末著名将领苏元春身着甲胄的影像资料,清晰可见头盔上的“凤翅”设计

诚然,“凤翅盔”作为中外文化融合的典型范例,其发展历程宛如一幅徐徐展开的历史长卷,清晰呈现出从“宗教艺术”发端,历经“军事装备”阶段,最终演变为“礼仪符号”的独特轨迹。

这种从实战到仪仗的角色转变,是“凤翅盔”发展历程的一个重要节点,也反映了中国古代军事装备在不同历史时期的兴衰变迁。