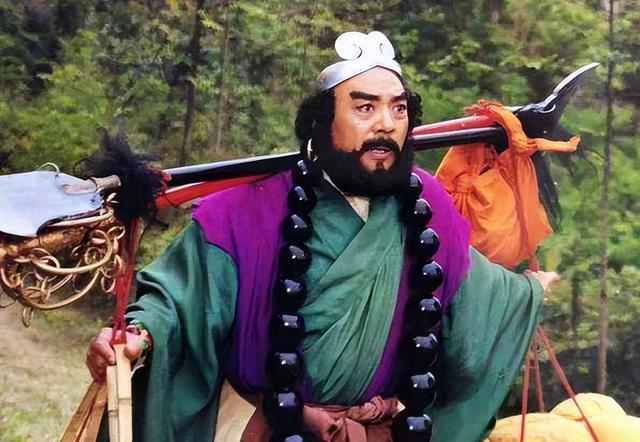

【被误解的卷帘大将:玉帝身边的顶级安保专家】

在电视剧或者电影里演的《西游记》里头,沙和尚老给人一种老实巴交的感觉。不过,你要是真翻开书,好好琢磨琢磨,就会瞧出来,这位表面上闷不作声的三师弟,其实在天宫那可是个大有来头的人物。

按照《西游记》第八回的讲述,沙和尚在天上的正经官职叫做“卷帘大将”,听起来普通,但实际上这职位的权力可大着呢。

【1. 南天门防务总指挥】

沙和尚自己说过,“我以前在天庭南门当过老大,管军事的。”这话说的是,他那时候是天庭南门军事上的头头儿。

在南天门守卫的四位大佬,就是增长、持国、多闻、广目这四大天王,他们名声在外挺响亮,不过实际上都得听卷帘大将的。这种布局挺有道理,符合天庭的安保思路——你想啊,南天门是三界往来的大门户,肯定得玉帝最信赖的高手来把守才行。

【2. 凌霄殿御前侍卫长】

在第二十二回的故事里头,沙僧吐露了他的重要任务:守护玉帝的休息和办公地方,确保安全无虞。写《西游记》的明代大作家吴承恩,设计这个角色时,很明显是受到了当时锦衣卫头头的启发。就是说,沙僧得武功厉害,还得忠心耿耿,两者缺一不可。

王灵官这位雷部里的超猛大将,之前跟孙悟空交过手,大战了好几百个回合。他呀,其实是沙僧手底下的一个得力干将。

【3. 天庭禁卫军统帅】

从“里头说的能看出来,沙僧不光是管守门的头儿,他还是玉帝出门时跟着的保镖。这差事就像清朝时候领侍卫内大臣干的,得一天到晚跟着皇上,他地位有多高,这就不用多说了。

【权力中枢的坠落:琉璃盏事件背后的政治博弈】

像这样手握大权的将军,怎么会只因打破一个玻璃杯就被贬到人间?这背后的原因得从天庭的权力结构来讲讲。

【1. 蟠桃宴的特殊背景】

在众神都的蟠桃盛宴上,玉帝要借此显示自己的威严。就在这紧要的关头,沙僧身为玉帝身边的侍卫头领,却犯了错,很可能让玉帝心里很不舒服。明朝有个叫李卓吾的文人,在评价《西游记》时说:

【2. 量刑背后的玄机】

玉帝对沙僧的惩罚相当重:打了八百大板,还让他受七日飞剑穿心之苦,最后贬到流沙河成了妖怪。这种严厉的处理办法,跟《西游记》里其他犯错神仙的下场比起来,简直是天壤之别,比如天蓬元帅就只是被贬到凡间。有专家猜测,这可能是玉帝为了警告其他大臣,故意拿沙僧当了个反面教材。

【3. 取经工程的伏笔】

沙和尚被打下凡间后,观音菩萨很快就让他加入了去西天取经的队伍,这事儿可不是随便碰上的。你要是看看整个《西游记》的故事,就能感觉到,天上的大佬们可能早就计划好了,要让那些被贬的神仙通过这一路取经,再次得道成仙。这样一来,既保住了天庭的面子,又帮了佛教往东边传播的大忙。

【取经路上的战略伪装:从禁卫军统帅到团队粘合剂】

沙僧在碰上大难之后,在西天取经的路上,真的让人刮目相看。他藏着的那份耐心和聪明,可不是表面看起来那么简单。他的作用,远远不止是个“老实人”那么单一。

【1. 危机时刻的关键作用】

宝象国事件中,面对黄袍怪的质问,沙僧临危不乱,以 ; 为突破口,成功转移矛盾焦点。真假美猴王事件中,沙僧独闯花果山,识破六耳猕猴的伪装,并果断击杀假沙僧。这种决断力与执行力,正是禁卫军统帅的典型特质。【2. 团队矛盾的调和艺术】

在悟空和唐僧多次闹矛盾的时候,沙僧一直是个“和事佬”。就拿悟空因为三次打死白骨精被赶走那事来说,沙僧既没有像八戒那样在一旁添油加醋,也没有随声附和唐僧的决定,他选择了“沉默是金”的做法。这样既保住了师傅的面子,也给后面大家和好留了个台阶。

【3. 情报收集的高手】

沙僧在流沙河当妖怪那会儿,自己搞了个挺管用的情报系统。一路上,只要碰到不认识的水域,他总能给出些重要线索,像是黑水河那条鼍龙的底细,他就是门儿清。能有这手情报功夫,多亏了他以前干情报头头的经验。

【从卷帘大将到金身罗汉】

完成取经任务后,沙和尚被封了个挺特别的称号。虽然听起来没孙悟空、猪八戒的那么响亮,但要是按照佛教的那一套来看,这个奖赏其实挺有深意的。

【1. 佛教体系中的特殊地位】

金身罗汉在佛家里头是个挺重要的“位置”,虽说比不上菩萨那么高大上,但也有一些特别的权利。这样的安排挺公道,既体现了沙僧一路取经的功劳,又不会让天庭那边过来的老臣子在佛教里头地位太高,引起不必要的麻烦。

【2. 天庭与佛教的平衡术】

玉帝借着沙僧这条路子,巧妙地搞了一出政治手腕:一边保住了天庭的颜面,一边又给佛教送去了得力干将。这种不同势力间的人才交换,在《西游记》里的权力较量里,算是很有代表性的一幕。

【3. 角色设定的现实隐喻】

沙和尚这个角色的变化,说白了就像是中国古代官场里那种“既能干又懂自我保护”的人的缩影。他既能搞定一堆麻烦事儿,又知道怎么避开是非,保全自己。这种做官的智慧,到现在都还挺值得咱们学习和思考的。

【结语:沉默的智慧】

沙和尚的经历,说白了就是古代职场高手的起伏史。他一辈子都在证明啥是真正的聪明——既能管好各种大事小情,又知道啥时候该闭嘴。这种聪明劲儿,放到今天还是很值得咱们琢磨琢磨。

#百家说史品书季#