“人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专”。

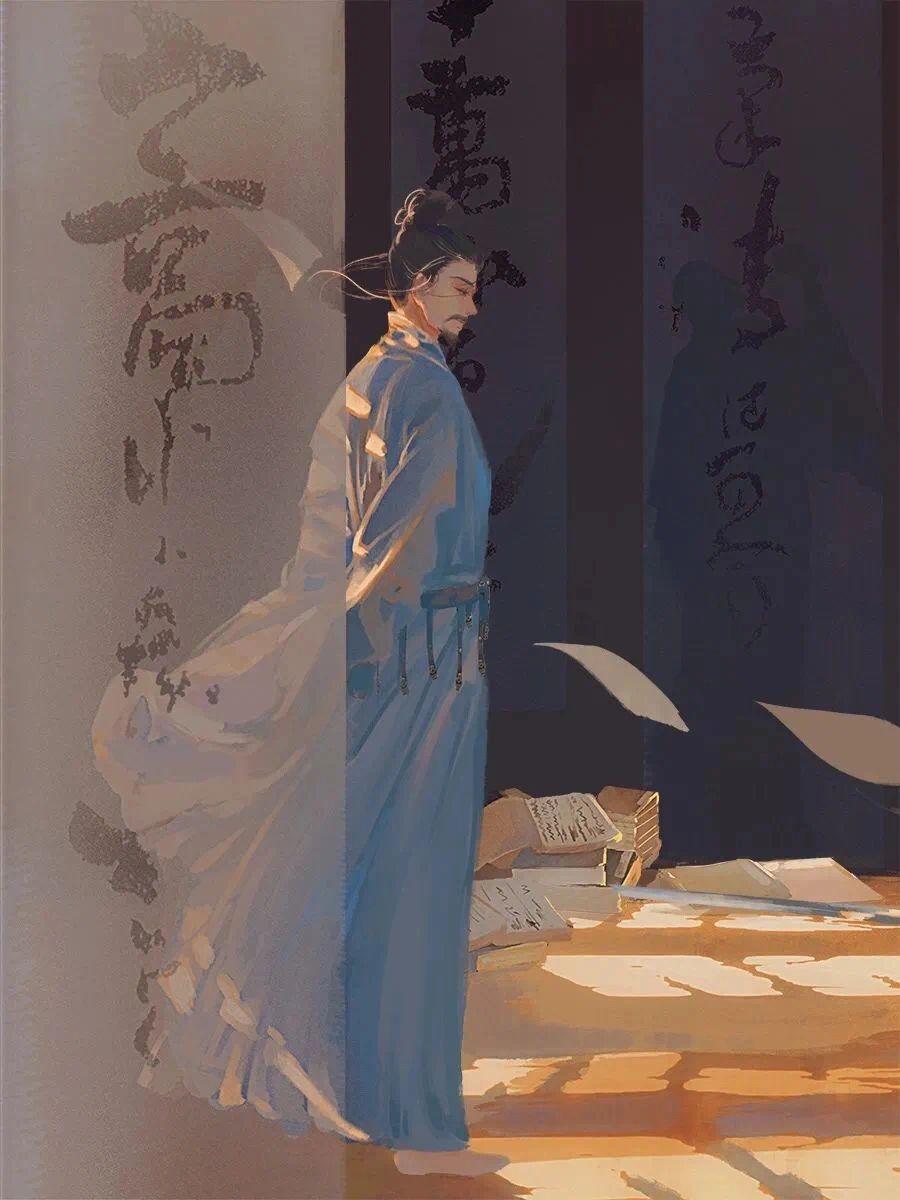

自幼,我们便被赋予了一种信念:人生之旅,求学为正道。

“百行之中,唯有读书最为尊贵。”

“光阴似金,分秒珍贵,千金难换一时之光。”

时光匆匆向前,坚定不移,每一刹那的流逝,都是永不复返的宝贵瞬间。

珍视我们的每分每秒,莫待岁月染白双鬓,方悔青春虚度。

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

——宋·陆游《冬夜读书示子聿》

陆游的《冬夜读书示子聿》深刻体现了古人求学不遗余力的精神,强调了知识与实践的辩证关系。诗中言:“少年力学至老年方成大器,书本知识浅尝辄止,欲透彻领悟,必亲身践行。”

此诗与陆游另一名作《示儿》,皆深情寄托对后代的期许,深深镌刻于华夏子孙的心间。《冬夜读书示子聿》不仅是一首诗,更是承载家训智慧与家风传承的珍贵篇章。

中国古代重视诗教,陆游,不仅是杰出的诗人、散文大师,亦涉足史学领域,其深厚的学问根基源自家族:祖父、父亲均为学界精英,母亲出身名门,为北宋宰相之后。这样的家庭背景,使得陆游自幼浸润在浓厚的学术氛围之中。

他之所以强调“理论需与实践结合”,源于其丰富的人生经历:一为战士,亲历抗金前线的烽火;二为仕宦,久居官场,阅尽仕途沧桑;三遭贬谪,多次被贬却坚韧不拔;四做农人,体验民间疾苦。八十余载风雨人生,使陆游深谙真知灼见非仅来源于书本,更在于生活实践中的点滴积累与深刻体悟。

这首诗,是陆游对后世的殷切勉励,倡导人们应不懈追求学问,并通过实际行动去探索事物的本质与宇宙的规律,体现了知行合一的智慧哲学。

劝君莫惜金缕衣。劝君惜取少年时。

有花堪折直须折,莫待无花空折枝。

——唐·杜秋娘《金缕衣》

“劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。”这句流传千古的诗句,如同一缕清风,穿越历史的长廊,轻轻拂过每位听者的心田。

它不仅仅是对青春易逝的感慨,更是对生命价值与时间珍贵的深刻体悟。在唐代那个繁华盛世中,《金缕衣》以其独特的魅力,成为了街头巷尾传唱不息的神曲,不仅因为其旋律悠扬动听,更因为它承载着杜秋娘个人的情感与才情。

杜秋娘,这位出身卑微却才华横溢的女子,以她的原创歌曲《金缕衣》震撼了当时的社会。

不同于寻常歌舞伎只能演绎他人的作品,她用自己的歌声和词句,将一个关于珍惜时光、把握青春的信息传递给了世人。

她的歌声仿佛春日里最绚烂的花朵,绽放出无尽的生命力,唤醒了人们内心深处对于美好年华的珍视与追求。

“有花堪折直须折,莫待无花空折枝。”这不仅是对自然界春天短暂美好的直观描绘,更是一种哲理的隐喻,告诫人们要抓住生活中的每一个机遇,勇敢地去爱,去追梦,去实现自我价值。

正如那盛开的花朵,若不在其最灿烂之时采摘,等到花期已过,徒留枯枝,悔之晚矣。这样的表达,比起“一寸光阴一寸金”的直接说教,更多了一份温柔与哀愁,更容易触动人心,引起共鸣。

《金缕衣》之所以能够超越时代,成为经典,是因为它不仅仅是一首歌,而是一个时代的缩影,是对青春、爱情、梦想以及时间流逝的细腻刻画。

它提醒我们,在这个世界上,没有什么比青春更加宝贵,那些无忧无虑的日子,那些充满无限可能的时刻,一旦错过,便再难找回。

因此,每个人都应当像杜秋娘所歌唱的那样,珍惜自己的少年时光,勇敢地活在当下,不留遗憾。

杜秋娘的故事,以及她所唱响的《金缕衣》,至今仍激励着后人,让我们懂得在生命的旅途中,珍惜每一段经历,把握每一次机会,让青春的每一刻都如诗如画,绚烂夺目。

读书不觉已春深,一寸光阴一寸金。

不是道人来引笑,周情孔思正追寻。

——唐·王贞白《白鹿洞二首·其一》

在唐代文风鼎盛的背景下,王贞白,这位博学多才的儒家学者,于白鹿洞中埋首苦读,忘却了春日的悄然更迭。他的世界,在书卷的翻动间缓缓展开,每一字一句如同细雨滋润心田,让知识的种子在心间生根发芽。

在这幽静的洞府之中,“读书不觉已春深,一寸光阴一寸金”,不仅描绘了一幅时光静好的画面,更是深刻反映了诗人对于时间与知识之间价值衡量的独特见解。

春光虽美,但在求知的眼里,那黄金般宝贵的光阴更值得倾心以赴。

“不是道人来引笑”,此句勾勒出一个生动场景:在王贞白沉浸于古代圣贤智慧的海洋时,即便是修道之人的逗趣也无法扰其心神。

这不仅仅是对专注精神的颂扬,也是对当时社会风气的一种反映——在儒、释、道三教合流的文化氛围下,王贞白作为儒家学者,坚持本心,不为外界所动,展现了深厚的文化自信和学术追求。

“周情孔思正追寻”则揭示了他内心深处的向往与执着,周公之礼、孔子之仁,这些儒家思想的精髓成为了他灵魂深处不懈探索的目标。

通过这首诗,王贞白不仅表达了个人对学问的热爱与献身,也向世人传递了一个普遍真理:“一寸光阴一寸金”。

这句话穿越千年,依旧振聋发聩,提醒着每一代人应当珍惜时间,用有限的生命去追求无限的知识与智慧。

它不仅是对个人修身齐家治国平天下的鞭策,也是对整个社会勤勉好学风气的倡导。

在快速流转的现代生活中,这样的古训更显得弥足珍贵,提醒我们不忘初心,不负韶华,让生命的每一刻都闪耀着追求与思考的光芒。

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

——唐·颜真卿《劝学诗》

在宁静的夜幕下,三更时分的灯火犹如点点星辰,照亮了寒窗苦读的学子之路。

而五更天边的第一声鸡鸣,不仅是黎明的先兆,更是对那些坚持不懈、勤勉向学之人的无声赞歌。

唐代颜真卿的《劝学诗》,以这两幅生动的画面为引,深刻地勾勒出一幅青年才俊把握光阴、奋力求知的图景。

“三更灯火五更鸡”,这简短八字,蕴含着深邃的时间哲学与人生智慧。

它不仅仅是对时间流逝的形象描绘,更是对青年人的一种警示:在这宝贵而又易逝的青春年华里,应当如那深夜不灭的灯火,或是清晨第一声报晓的雄鸡,展现出不懈追求与坚韧不拔的精神风貌。

诗人巧妙运用自然界的象征,让读者感受到一种时不我待的紧迫感和对知识无尽渴望的热忱。

“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”,此句通过鲜明的对比,传达了一个普遍而深刻的道理:年轻时往往意识不到勤奋学习的重要性,直到岁月流转,双鬓斑白,回首往昔,才会深切体会到错失学习良机的遗憾。

这种由外及内的情感递进,不仅触动人心,也激发了人们对未来可能面临的懊悔之情的警觉,从而更加珍惜当下,积极投身于学问的海洋。

在中国传统文化中,儒家思想占据核心地位,其对教育的重视根植于民族精神深处。孔子提出的“三人行,必有我师焉”以及孟子强调的“性善论”,都倡导不断学习、自我完善的过程。

从古至今,无数文人墨客、士人学者,皆视学习为提升个人修养、实现社会价值的关键途径。

因此,劝学诗作为一种文化现象,在中国历史上蔚然成风,它们或激昂振奋,或温婉启迪,共同构成了中华文明中一道独特而璀璨的风景线。

总而言之,《劝学诗》不仅是一首简单的诗歌,它是跨越时空的教诲,是对后世子孙永恒的激励。它提醒我们,在这条漫长而又充满挑战的学习之旅上,每个人都应怀揣梦想,不负韶华,用知识的光芒照亮自己的人生道路,成就一番不凡的事业。

击石乃有火,不击元无烟。

人学始知道,不学非自然。

万事须己运,他得非我贤。

青春须早为,岂能长少年。

——唐·孟郊《劝学》

在唐代那个以文才取仕的光辉岁月里,孟郊的《劝学》不仅是对当时青年学子的一声疾呼,更是跨越千年的智慧之音,回响在每一代求知者的心田。

科举制度,作为封建社会选拔人才的重要途径,它像一座巍峨的山峰,等待着有志青年攀越。在这条狭窄而竞争激烈的道路上,孟郊用自己的笔触勾勒出了学习与实践并重的真理画卷。

“击石乃有火,不击元无烟”,这简短的八个字,蕴含了深邃的哲理——行动是点燃知识火花的关键。

没有实践的尝试,就如同静默的石头,永远不会自发地释放出光芒和热量。孟郊以此警醒世人,学问与技能的掌握,离不开主动的探索与实践。每一个辉煌成就的背后,都是无数次敲击与磨砺的结果。

“人学始知道,不学非自然。”这句话深刻揭示了知识与生俱来的并非天赋异禀,而是后天勤勉学习的结晶。在这个世界上,没有哪一项才能是未经努力便能轻易获得的。

学习如同播种,只有辛勤耕耘,方能在收获的季节迎来满仓的硕果。

孟郊个人的奋斗史,正是这段诗篇的最佳注脚。

面对科举路上的一次次挫败,他没有沉沦,反而将这些经历转化为前进的动力。

他的故事证明,真正的贤者不是那些依靠他人成果侥幸成功的人,而是通过自身不懈努力,不断自我超越的勇者。

“万事须己运,他得非我贤”,强调了自力更生、自我提升的重要性,鼓励人们要勇于承担自己的命运,亲手塑造属于自己的辉煌。

“青春须早为,岂能长少年。”这是对青春时光珍贵性的深情呼唤。青春如同晨露,短暂而璀璨,唯有珍惜这段黄金岁月,勤勉学习,方能在未来的日子里,拥有更多选择的机会和更广阔的舞台。

孟郊深知,时间如白驹过隙,一旦错过最佳的学习时机,就难以弥补,因此他告诫年轻人,要趁着年轻,勇敢追梦,莫让青春虚度。

孟郊的《劝学》不仅是一首励志诗篇,更是一部关于成长、坚持与自我实现的哲学手册。它提醒我们,在这个快速变化的时代,持续学习、勇于实践、珍惜时光,依然是通往成功与智慧不可或缺的阶梯。

韦编屡绝铁砚穿,口诵手钞那计年。

不是爱书即欲死,任从人笑作书颠。

——宋·陆游《寒夜读书》

在南宋那个风雨飘摇的时代,陆游,这位矢志不渝的爱国诗人,以笔为剑,以诗寄情,他的身影在历史的长河中显得尤为挺拔。

《寒夜读书》一诗,不仅是他个人勤勉治学的真实写照,更是他对国家兴亡、匹夫有责信念的深情告白。

韦编屡绝,这四个字轻描淡写间,却勾勒出一幅幅深夜灯下,陆游手不释卷,书卷因频繁翻阅而绳断页散的画面。

铁砚穿,更是一种夸张而形象的表达,象征着时光如锉,日复一日,年复一年,他在知识的海洋里不懈探索,以至于连坚硬的铁砚也在他坚持不懈的研磨下留下了岁月的痕迹。

口诵手钞那计年,此句不仅描绘了陆游学习之刻苦,还透露出一种超脱于时间之外的境界——对他而言,沉浸于学问的世界里,外界的光阴流转似乎都已不再重要,惟有心中的热爱与追求永恒。

“不是爱书即欲死”,这句话深刻揭示了陆游对书籍、对知识近乎痴狂的热爱。

在他看来,书籍是灵魂的食粮,是精神的慰藉,这份爱已经深植骨髓,成为生命不可分割的一部分。

即便世人不解,笑其痴颠,他也毫不在意,甘愿承受“作书颠”的戏称。

这种超越世俗眼光的坚持和执着,正是陆游性格中的闪光点,也是他留给后世宝贵的精神财富。

陆游的一生,是对“士不可以不弘毅,任重而道远”最生动的诠释。

他的诗歌,不仅仅是文学的艺术,更是时代风云和个人理想的交响曲。

通过《寒夜读书》,我们仿佛能穿越时空,看到一位在寒夜里独坐案前,以书为伴,心怀天下的老者,用实际行动践行着对国家、对民族的深切关怀和责任担当。

在历史的星空中,陆游如同一颗璀璨的星辰,照亮了后人前行的道路,激励着无数学子在求知的路上勇往直前,无惧风雨,无问西东。

少年易老学难成,一寸光阴不可轻。

未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

——宋·朱熹《劝学诗》

在宋代文坛璀璨的星河中,朱熹以一首《劝学诗》深刻地刻画了时间的流转与学问的艰辛,其言辞恳切,意蕴深远。

‘少年易老学难成,一寸光阴不可轻’,这不仅仅是对青春易逝的感慨,更是对求知路上坚持不懈精神的呼唤。青春仿佛那晨露,晶莹而短暂,学问之路则如攀登山峰,既艰且长。

在这条道路上,每一步都需脚踏实地,每一次抬眸都应是对时光的珍视,因为流逝的每一刹那,都是生命中不可多得的宝贵财富。

‘未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声’,诗人巧妙地借自然之景抒发时不我待的紧迫感。

春天的池塘边,嫩绿的春草在梦中悄然生长,转瞬间,秋风已至,阶前的梧桐树叶随风摇曳,发出阵阵秋日的私语。

这一夏一秋,不仅是季节的更替,更是对人生阶段匆匆交替的隐喻。

它提醒着我们,在不经意间,生命的画卷已悄然翻过了一页又一页,那些看似平凡的日子,实则是构成生命华章的珍贵片段。

这首诗不仅是一曲对学子的温柔劝诫,也是一幅描绘时间流逝、季节变换的细腻画卷。

它以浅显的语言道出了深刻的哲理:在有限的生命里,唯有珍惜时间,勤勉不辍,方能不负韶华,成就一番学问与事业。朱熹以其独特的文学魅力,让读者在品味诗句的同时,内心涌动起对知识的渴望和对时间的敬畏,引人深思,催人奋进。

岁月悠悠,历史的长河中,《劝学诗》如同一颗璀璨的明珠,穿越时空的界限,继续照亮着后世学子的心灵,激励着他们在求知的路上不断前行,把握当下,珍惜每一分每一秒,用勤奋和智慧书写属于自己的辉煌篇章。

退笔成山未足珍,读书万卷始通神。

君家自有元和脚,莫厌家鸡更问人。

——宋·苏轼《柳氏二外甥求笔迹》

在宋代那片文化璀璨的天空下,苏轼犹如一颗耀眼的星辰,以其横溢的才华照亮了文学与艺术的殿堂。

《柳氏二外甥求笔迹》这首诗,便是他以深邃的智慧和温情的关怀,对后辈书法修行者的谆谆教诲。

宋代社会对文化的崇尚达到了前所未有的高度,书法作为文人四艺之首,不仅是技艺的展现,更是个人修养与学识深度的体现。

苏轼在这首诗中所传达的,远不止是对技巧的追求,更是一种人生哲学的传递。

‘退笔成山未足珍’,言简意赅地道出了一个朴素而深刻的道理:技艺的磨砺虽需千锤百炼,但堆砌的仅仅是过程中的副产品,真正珍贵的是通过不断学习与领悟,心灵与智慧的升华。

“读书万卷始通神”,强调了广泛阅读对于提升书法境界的重要性,书籍如同精神的食粮,滋养着艺术家的灵魂,使之能够触及艺术之神髓,达到心手合一、物我两忘的高妙境地。

“君家自有元和脚”,这不仅是一句对柳氏家族书法传承的认可,也是对传统文化尊重与继承的倡导。

唐代书法家元稹,其书法风格独特,影响深远,以此喻指柳家子弟应珍惜并发扬这份血脉中的艺术财富。

“莫厌家鸡更问人”,意味着在尊重传统的同时,不应故步自封,应当保持谦逊之心,勇于向外探索,向更多大师请教,博采众长,方能成就更高境界。

苏轼此诗,既是对柳氏二外甥的直接教导,也蕴含了对所有书法爱好者的普遍寄望。

它启示我们,在任何领域的精进之路上,持续的学习与开放的心态是通往卓越不可或缺的双翼。

正如苏轼本人一生践行的那样,不拘一格,融汇百家,最终形成了独树一帜的艺术风貌,成为千古传颂的大家。

图片来源于网络,如有不妥,联系立即删除