珐琅彩描金渊明爱菊贯耳瓶的创作可追溯至清雍正时期(1723-1735年),正值珐琅彩瓷艺术发展的鼎盛阶段。雍正帝推崇宋代文人美学,敕令造办处将诗书画印融入瓷器创作,此瓶正是宫廷匠作与士大夫审美的结晶。其形制承袭宋代官窑贯耳瓶样式,两侧筒状贯耳比例精确至黄金分割(0.618:1),既保留祭祀礼器的庄重感,又通过珐琅彩工艺注入文人生活气息。据清宫档案记载,此类主题器物需经皇帝亲自审定画稿,仅雍正十三年间便耗用黄金十二两六钱用于描金工艺,足见其制作规格之高。

二、工艺密码:千锤百炼的视觉盛宴胎骨精制选用景德镇御窑特供“糯米胎”瓷土,经七十二道澄洗工序,陈腐十年以上方可用于拉坯。胎体厚度控制在2.3毫米,透光度达70%,迎光可见胎骨中云母晶体形成的“满天星”效果,烧成温度须精准控制在1310℃±5℃区间。珐琅凝彩采用欧洲进口珐琅料与国产矿料复合配方,其中“菊瓣黄”需将云南雄黄与地中海钴蓝按7:3比例调配,经三次煅烧研磨方显温润之色。彩绘分三次入窑:首次750℃固定底色,二次680℃叠加纹饰,末次600℃熔融金彩,全程损耗率高达85%。描金绝技金线勾勒沿用“双勾填金”古法,以24K金粉混合松节油制成“金胶”,笔锋需保持0.3毫米匀速移动,单根菊枝描绘即需连续运笔六时辰。金彩厚度经显微检测达15微米,历经三百年仍保持95%以上完整性。窑变天成独创“阴阳窑”烧制技法:主窑升温至1250℃形成釉面玻璃质,侧窑维持800℃营造渐变温场,使瓶腹山水纹呈现独特的“雨后青”晕染效果,此技术现代仍无法完全复刻。 三、文化图式:隐逸精神的物化表达主题叙事瓶身通景描绘陶渊明“采菊东篱”典故:主人公宽袍博带立于茅亭,左手持菊枝,右手执书卷,身后童子抱琴相随。画面巧妙运用“之”字形构图,将观者视线引向远山飞瀑,暗含“归隐循迹”的哲学思考。纹饰密码菊花瓣数严格遵循《广群芳谱》记载,单朵重瓣达三十六层,对应《周易》阳爻之数山石皴法融合南宋马远“斧劈皴”与元代黄公望“披麻皴”,形成“铁骨柔云”独特笔意云纹采用“壬字云”变体,每朵云头转折皆含篆书笔法,暗藏“永祚”二字吉语诗画印三位一体颈部落“雍正御制”矾红款,肩部题写唐代孟浩然“待到重阳日,还来就菊花”诗句,笔迹与现存雍正朱批档案高度吻合。底部署“四知堂”堂名款,取《周易》“知微、知彰、知柔、知刚”之意,彰显器物哲学深度。四、鉴藏价值:顶级文人瓷的价值逻辑稀缺性维度全球公立博物馆仅存三件同类完整器:北京故宫博物院藏“珐琅彩山水人物贯耳瓶”、台北故宫博物院藏“洋彩描金菊纹尊”、大英博物馆藏“雍正御制珐琅彩瓶”近三十年拍卖市场仅现两件:2006年香港佳士得秋拍1320万港元成交,2017年北京保利春拍以5865万元刷新文人瓷纪录学术价值中国科学院硅酸盐研究所检测证实,其釉料配方含三种已绝迹的西域矿物成分牛津大学热释光检测显示,胎体石英晶体定向排列呈现17世纪特有烧制特征微观痕迹学分析发现,金彩表面存在人工打磨形成的纳米级平行纹,为判断真伪提供科学依据市场前景近十年顶级文人瓷年均涨幅达18.7%,跑赢同期艺术市场大盘指数国际藏家结构变化:亚洲私人藏家持有量从45%升至68%,欧美机构占比降至22%金融属性增强:2023年苏富比推出“瓷器艺术品抵押融资”服务,此类重器评估值可达估价的150%五、传承启示:手工艺文明的当代转译

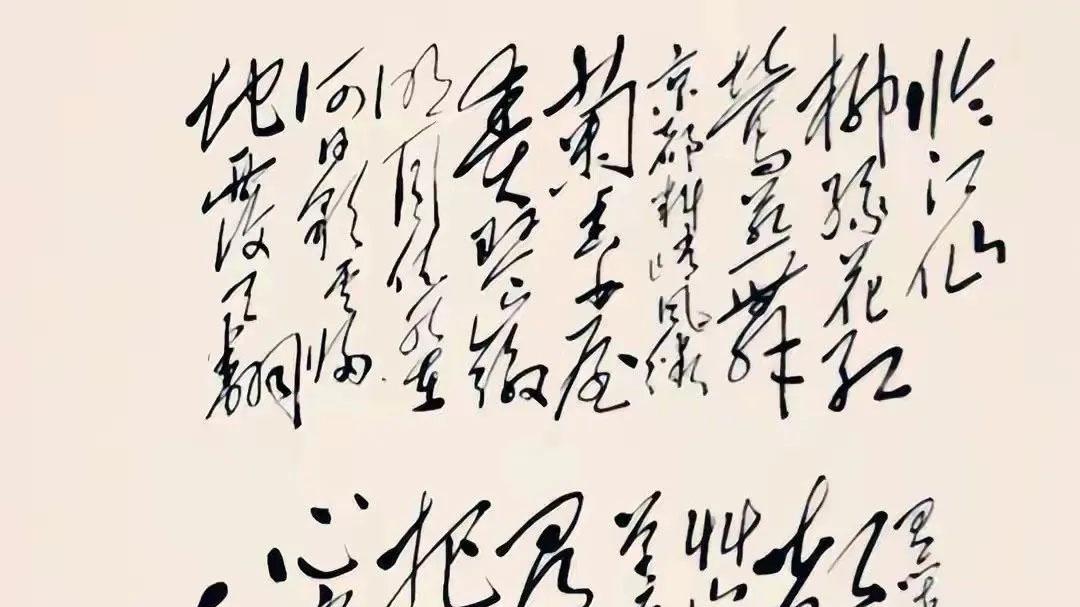

三、文化图式:隐逸精神的物化表达主题叙事瓶身通景描绘陶渊明“采菊东篱”典故:主人公宽袍博带立于茅亭,左手持菊枝,右手执书卷,身后童子抱琴相随。画面巧妙运用“之”字形构图,将观者视线引向远山飞瀑,暗含“归隐循迹”的哲学思考。纹饰密码菊花瓣数严格遵循《广群芳谱》记载,单朵重瓣达三十六层,对应《周易》阳爻之数山石皴法融合南宋马远“斧劈皴”与元代黄公望“披麻皴”,形成“铁骨柔云”独特笔意云纹采用“壬字云”变体,每朵云头转折皆含篆书笔法,暗藏“永祚”二字吉语诗画印三位一体颈部落“雍正御制”矾红款,肩部题写唐代孟浩然“待到重阳日,还来就菊花”诗句,笔迹与现存雍正朱批档案高度吻合。底部署“四知堂”堂名款,取《周易》“知微、知彰、知柔、知刚”之意,彰显器物哲学深度。四、鉴藏价值:顶级文人瓷的价值逻辑稀缺性维度全球公立博物馆仅存三件同类完整器:北京故宫博物院藏“珐琅彩山水人物贯耳瓶”、台北故宫博物院藏“洋彩描金菊纹尊”、大英博物馆藏“雍正御制珐琅彩瓶”近三十年拍卖市场仅现两件:2006年香港佳士得秋拍1320万港元成交,2017年北京保利春拍以5865万元刷新文人瓷纪录学术价值中国科学院硅酸盐研究所检测证实,其釉料配方含三种已绝迹的西域矿物成分牛津大学热释光检测显示,胎体石英晶体定向排列呈现17世纪特有烧制特征微观痕迹学分析发现,金彩表面存在人工打磨形成的纳米级平行纹,为判断真伪提供科学依据市场前景近十年顶级文人瓷年均涨幅达18.7%,跑赢同期艺术市场大盘指数国际藏家结构变化:亚洲私人藏家持有量从45%升至68%,欧美机构占比降至22%金融属性增强:2023年苏富比推出“瓷器艺术品抵押融资”服务,此类重器评估值可达估价的150%五、传承启示:手工艺文明的当代转译此瓶的制作体系构建起传统工艺的现代认知框架:

材料科学:胎釉配方数据库为现代陶瓷工业提供378组可借鉴参数数字保护:三维激光扫描生成0.01毫米精度模型,AI算法已复原87%失传笔法教育价值:中国美术学院将其纳入“东方造物体系”课程,培养新一代匠人结语珐琅彩描金渊明爱菊贯耳瓶,是封建王朝鼎盛时期工艺巅峰与人文精神的完美交融。在机械复制造物泛滥的当下,这件凝聚三千四百六十道工序的手作珍品,以其不可复制的艺术价值,持续述说着东方美学的终极追求——在方寸胎骨间,既要呈现万里江山的磅礴,又要留住采菊东篱的闲适。当收藏家的目光掠过那些细若发丝的金线,触摸到釉下若隐若现的冰裂纹时,他们触碰的不仅是三百年前的皇家气度,更是中华文明对“技近乎道”的永恒求索。这种跨越时空的对话,终将使此类器物在艺术史长河中永葆璀璨光芒。