“用力哭不如用力跑”,看了这部剧,眼泪不经意间地往下掉。

妈妈对于孩子的不抛弃不放弃,孩子给妈妈努力支撑下去的动力与希望。

队友们之间将荣誉高于自己的荣誉,放下自己的私心,只为在赛场上为国争光。

里面反映出的现实问题:人们对于残奥会的较少关注,对于运动员的津贴问题,运动员退役以后的生活……

“用力哭不如用力跑”是妈妈给予儿子的鼓励,也成了许多人在生活遇到困难时给予我自己的鼓励。

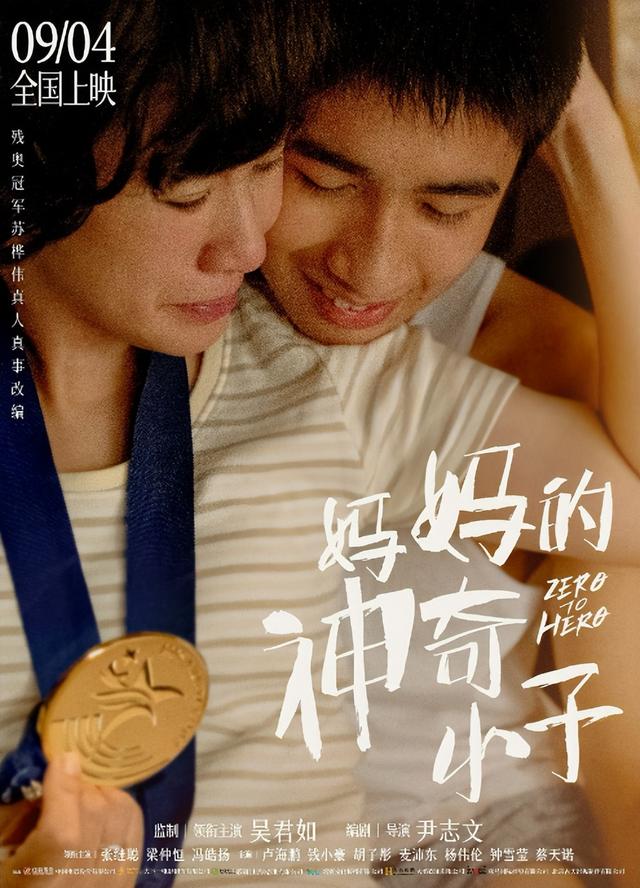

电影《妈妈的神奇小子》以香港残障运动员苏桦伟为人物原型,具有当代残障题材电影相对典型的类型特征。

叙事层面重在表现残障主人公及其家庭的苦难生活与精神困境,以他们对奇迹的守望作为叙事内驱力.

情感层面则是以“痛感转化为快感”为内核,表现为“健全”诉求受阻之“痛”与超越“残缺”后的崇高之美。

香港残障田径运动员苏桦伟的励志故事已经被两度搬上大银幕。上一次是由萧荣和陈学人于2008年导演电影《12秒58》,而这次则是由尹志文导演电影《妈妈的神奇小子》。

该片于2021年9月4日在内地上映,以苏桦伟的成长与成功历程为原型,讲述了因身体残疾而输在人生起跑线上的苏桦伟在苏妈的鼓励与帮助下最终成长为“神奇小子”的故事。

一、“苦难中守望奇迹”:长期以来,残障题材电影将呈现残障主人公及其家庭的苦难生活与精神困境作为主要叙事内容,以期达成感动观众的目的。

比如《汪洋中的一条船》中患有先天双脚畸形的郑丰喜被有些老师刁难和同学侮辱。

《海洋天堂》中因患肝癌晚期而将不久于人世的父亲王心诚不得不为孤独症儿子王大福寻找生活的“出路”。

而期待奇迹发生则是他们之所以能够在苦难的生活中努力坚持的信念与动力。

在电影文本中,残障主人公往往也都能够“守得云开见明月”,在亲情或友情的滋养下以自身极强的生命力,创造出有时正常人都难以完成的奇迹,最终达成给观众以崇高的审美体验。

比如《黑眼睛》中的盲人女孩丁丽华克服种种困难,在教练和队友的帮助下夺得残奥会金牌。

无论是先天性残疾,还是后天性残疾,都会给残疾人“在肢体、精神、智力或感官层面留下了不可逆转的长期损伤”,进而“残疾”标签将伴随残疾人的一生。

残疾人在身体层面和心理层面都是“残缺者”形象,会被健全的普通人有意或无意地视为“异己”性存在。

《妈妈的神奇小子》中的主人公苏桦伟出生时因溶血性黄疸导致脑痉挛,造成脑部控制肌肉的功能永久性受损,且听力受损致使沟通障碍,被医生诊断“以后走路、拿筷子都很困难”。

在苏桦伟少年时期,水伯会“请”他喝可乐,被同龄人叫作“傻子”。

显然,由于身体方面的残疾,苏桦伟在众人眼里并不是一个“正常人”,而是有别于他们的“异己”。

久而久之,这种“异己”身份往往会在本人和他人的心理层面形成“残疾人低人一等”的思维定式。

因此,残障题材电影中的残障主人公既是身体残疾层面的受难者,也是心理层面的受难者。

并且这种“受难者”身份不只是残障主人公本人,而往往是基于家庭本位。换言之,残障主人公及其家人或亲友是“苦难”的共同承担者。

正如苏妈所言:“阿伟,你是个残废我知道很惨。但是我有个残废的儿子,当妈的也很惨。从你出生的那天开始,所有的人都怪我……你小时候走不了,我逼你走,街坊邻居指着我骂。”

影片也多次通过特写镜头表现苏妈流泪的脸,以此突出和强调苏妈的“受难者”身份。

此外,创作者为了强化故事的真实性以使观众能够对电影中残障主人公及其家庭的苦难生活和精神困境感同身受,往往会采用真人真事改编为创作理念和纪实性的创作手法。

比如影片中的重要时间点都会以字幕的形式标记出来:苏桦伟年幼被诊断出患有脑痉挛时的字幕是“1981·广州”。

少年苏桦伟就诊时的字幕是“1985·香港”;苏桦伟参加悉尼残奥会时的字幕是“2000·悉尼”等。

这些数字及地点标注就如同历史书上的一件件历史事件的时间和地点一样在提醒观众“所见皆事实”。

而当苏桦伟在北京残奥会男子T36级别200米赛事的比赛中冲线时,影片还有机插入了苏桦伟比赛时的真实影像,以此强化观众对情节的真实性感知。

当然,残障题材电影为观众呈现苦难生活和精神困境的目的,并非意在展示苦难本身,而是借苦难的严重性观照残障主人公及其家庭不屈从命运的精神属性。

就像苏妈告诉苏桦伟,既然“所有人都不把你当普通人,你就做一个不普通的人”。而残障主人公及其家庭对这种“做一个不普通的人”的精神诉求和行动追求,则是内心深处“守望奇迹”的体现。

综观大多数残障题材电影,残障主人公本人及其家庭总会坚信残障主人公可以像正常人一样生活,甚至会比正常人更出色。

但是从实现层面而言,这无疑等同于创造奇迹。而正是他们对奇迹可能会发生的期盼与为之付出的超乎常人的努力,是推动故事向前发展的内在动力。因此,“守望奇迹”是残障题材电影的叙事内驱力。

《妈妈的神奇小子》中苏妈坚信儿子苏桦伟是一个“不普通的人”。

自苏桦伟少年时从机器传送带上站起来的那一刻起,原本绝望的苏妈的内心开始重燃希望。

她开始相信奇迹,努力训练他走路。在她偶然发现了苏桦伟的跑步天赋后,不顾丈夫的反对,即便每天打四份工也要支持他跑步。

在苏妈看来,苏桦伟能够通过跑步创造奇迹,也只有跑步才能“被人看得起”。因此,通过跑步取得成功就是苏妈和苏桦伟以及整个家庭守望的奇迹。

从叙事层面而言,影片一开始就将苏妈置于困境之中,她深知抚养一个残障儿童对一个家庭意味着什么。随着苏桦伟的不断成长,他也开始逐渐意识到并且不得不承受这种来自命运的摧残。

随着剧情的发展,跑步则成为他们试图摆脱困境、与命运抗争的唯一抓手。他们在经过“与主要来自外界的对抗力量进行抗争,直到以一个绝对而不可逆转的变化而结束”,即获得金牌,打破纪录,得到社会的认可。

二、“痛感转化为快感”:在残障题材电影中,残障主人公及其家庭对残疾的态度往往要经历从“冲突”“抵制”到“接受”“和解”的过程。

比如《推拿》中的小马在得知自己的视力无法恢复后,宁可自杀也不愿接受作为盲人的自己。而后他与别人口中的“瞎子”达成和解,最终接受了残缺的自己。

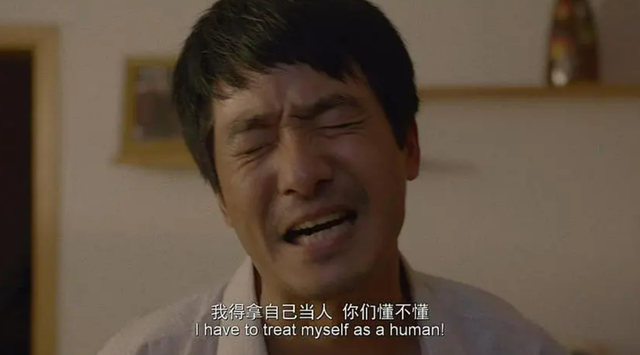

再如《黑眼睛》中的盲人女孩丁丽华一开始拒绝别人说她“可怜”,认为这是在骂她,她想要“当一个人,跟别人一样的人”,但是她最终还是不得不正视自己作为盲人的残疾人身份。

在经历了痛苦的挣扎后,最终与自己的残疾人身份达成和解。

在他们看来,残疾具有“无穷的威力”,会让人恐惧并产生“痛感”,但是当他们一旦与其达成和解,坦然面对自己的残疾人身份,甚至是战胜它并取得一定成就之后,原本的“痛感”就会转化为由肯定自身本质力量而产生的成就感、满足感和幸福感,即某种层面的“快感”,也就是崇高感。

相较于正常人,残疾人身体的部分器官的基本功能完全或部分丧失。

这导致多数残疾人在自我认知层面和他人对其的心理形象构建层面是不完整的,即“残缺”的。

但是他们又不想因为自身的这种“残缺”形象而被社会标记为“异己”性存在,而是想要以普通人的身份和正常人的形象融入社会之中。

换言之,残疾人即便身体残疾,但也希望被他人视作“正常人”。就像《推拿》中的盲人按摩师王大夫所说的“我们得拿自己当人”。实际上,残疾人这种看似合理的对“健全”的心理诉求,却往往难以达成。

《妈妈的神奇小子》中苏妈一开始极力维护苏桦伟的“健全”诉求。比如当水伯要请苏桦伟喝可乐时,被苏妈断然拒绝了。

因为她知道水伯之所以这么做是基于他对苏桦伟作为残疾人身份的怜悯。而怜悯在某种层面上表现为强者对弱者的同情,实则是一种不平等的“俯视”。

随着苏妈对残疾本身更加清醒地认识,以及她对社会对残疾人的不公平待遇的认知,使她逐渐意识到苏桦伟的“健全”诉求不可能实现。

所以她不得不基于苏桦伟的“残缺”者身份,为其寻找生活的“出路”。

比如她为了以后自己老了能有人照顾苏桦伟而选择与丈夫又生了一个健康的儿子。

再如为了苏桦伟以后能够更好地生活,她不顾他跑步成绩退步也要让其拍广告赚钱。显然,苏妈这么做也是痛苦挣扎之后的无奈之举,毕竟苏桦伟不可能像“健全”人一样。

而苏桦伟本人无疑也具有强烈的“健全”诉求。只不过他的这种诉求表现得相对内敛,总体呈现为责任意识与自强精神。

当他清楚地意识到自己的家庭条件无法继续支持他跑步时,他想要承担作为家中长子的责任,主动提出“不跑步”了,甘愿付出比正常人更多的汗水去送快递。

但是他也深刻意识到自己并不是正常人,所以他想要将有些事“一直放在心里,不打算让人知道”,比如他对方教练妹妹的爱恋。

在残障题材电影中,残障主人公及其家庭的“健全”诉求受阻后,往往会给他们带来远比残疾本身更大的心理伤害,因为那是不得不向命运屈从的绝望感。

比如在苏桦伟拍广告时,导演让他故意说得磕巴一些,被他拒绝了。因为他不想一直被人贴着“残障”标签。

但是当苏妈让他按照导演说的做,并告诉他“让你说得顺,你才做不到吧”的时候,苏桦伟的“健全”诉求受阻而使他陷入悲痛。

但是他又无力反驳,就像“他自己不能给自己剪指甲”一样,这是他无法改变的命运。因此,他才会在晚上的训练中对方教练说:“我知道我起步是慢,跟我的命一样。”

此时,对于已经与人物产生情感共鸣的观众而言,他们也会体会到一种感同身受般的痛感体验。

但是,当残障主人公一旦凭借自身强大的生命力,在精神层面超越了身体层面的“残缺”,观众就会与他们一起将内在原本的“痛感”转化为“快感”。

残障题材电影中的残障主人公及其家庭往往要具有直面困境的勇气和令观众叹服的意志力,要以非同寻常的生命力超越身体的残疾,以此给观众带来强大的精神震撼与情绪感染。

《妈妈的神奇小子》中方教练认为苏桦伟“食指指天”的庆祝动作最帅。因为那是苏桦伟冲过终点线后仿佛站在“世界之巅”由衷的自豪感的外在体现,是对自己“作为人”的价值肯定。

当然,这更是由于残障运动员作为残疾人身份的特殊性而产生的异于正常人的附加精神属性,即超越“残缺”后的崇高感。

影片中苏桦伟在北京残奥会男子T36级别200米赛事的赛场上时,创作者用一组镜头回顾了苏桦伟的成长历程以及他和苏妈为了“守望的奇迹”而付出的努力、汗水与泪水。这是对苏桦伟和苏妈的超越“残缺”精神的进一步强化。

观众能够从中深切体会到这份超越“残缺”的崇高感来之不易。毕竟,残障主人公及其家庭想要获得成功并且受到社会认同需要比正常人付出更多,因为身体的残疾决定了残障主人公的人生起点低于正常人。

就像影片中苏桦伟所言“这就是为什么我继续去冲、继续去追的原因……我就是要从后面追上去”。

毫无疑问,观众会被残障主人公及其家庭的自强不息的精神感动,进而受到精神层面的鼓舞,并引发他们对人生命运的思考,在一定程度上塑造出积极向上的人生观与价值观。