声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

一个国土面积仅728.6平方公里的弹丸之地,却用22%的国土进行填海造陆,将全球最为密集的人口,塞进每平方公里2.5万人的钢筋森林——这便是新加坡的生存实录。

这个被马来西亚、印尼以及柔佛海峡从三面围困的城邦国家,正面临着一场前所未有的空间困局:填海工程逼近《联合国海洋法公约》红线,领海面积不足上海洋山港海域的三分之一,而全球第二繁忙港口的货轮锚地,正上演着排队三天的魔幻现实。

当“填海狂想曲”与“生态警戒线”激烈地碰撞时,新加坡人凭借着极致的工程智慧以及独特的生存哲学,在那如同螺蛳壳般狭小的空间里,演绎着一场令人惊心动魄的拓荒革命。

新加坡的陆地困局,早已突破地理极限。樟宜机场,在地下40米的深处,全球最深的航空燃油库像毛细血管般盘踞地心;滨海湾花园的垂直森林,将47%的绿化率压缩进摩天大楼的夹缝;组屋区以“垂直生长”的模式使每平方公里的人口密度推升至北京朝阳区的三倍。

这种“向天空要空间”的生存策略,本质是土地博弈的极致化,当新加坡人把组屋阳台改造成微型菜园,在组屋底层开发出社区农场时,他们早已将每一寸土地的价值榨取到分毫

但土地焦虑从未消散:2025年,新加坡人依旧需要排队14小时之久,才能够抢到一张组屋申请号,而政府正计划将填海目标锁定在2030年新增100平方公里国土,相当于再造一个澳门。

海域危机则是另一重绞索。马来西亚与印尼的联合抗议,致使新加坡在柔佛海峡的填海项目陷入困境,在2003年的那场国际仲裁中,因为新加坡的填海行动影响到了柔佛渔民的捕捞量,使其收入降低,最终裁决结果为新加坡需支付1.8亿新元予以赔偿。

而今货轮锚地排队三天的奇观,暴露出了全球最繁忙转口港的“海域魔咒”:每天有1300艘货轮在马六甲海峡等待靠泊,而新加坡仅拥有160平方公里的领海可供调度

更严峻的是生态红线:珊瑚白化率达37%的警报,迫使政府不得不暂停大士港三期工程;而新生水厂将厕所水转化为饮用水这一行为,本质上是借助科技来填补生态方面所存在的亏空。

这种“饮鸩止渴”式的生存策略,让新加坡的填海工程陷入了一种悖论——每填一平方公里需耗费7000万吨砂石,而全球砂石贸易战已经促使柬埔寨宣告“不再做环境恶化的历史罪人”

突破困局的钥匙,藏在三维拓荒的疯狂实验中。大士超级港口利用模块化钢架拼接技术,在海上搭建起可以拆卸的钢铁积木;裕廊岛把7个小岛合并起来,建成了一座世界级的炼油基地,不过这一了不起的举动背后隐藏着巨大的生态代价,因为它的填海作业使得周边海域里的浮游生物数量减少了60%。

最激进的尝试,当属滨海湾地下城:在30米深的地底,潜藏着另一个CBD的雏形,但工程师们不得不直面地质沉降的风险。

新加坡人甚至将目光投向太空——淡马锡控股与NASA合作研发的月球3D打印技术,被视为“终极赌局”的B计划。这种“向科技要资源”的执念,折射出小国在生存焦虑下的技术焦虑症。

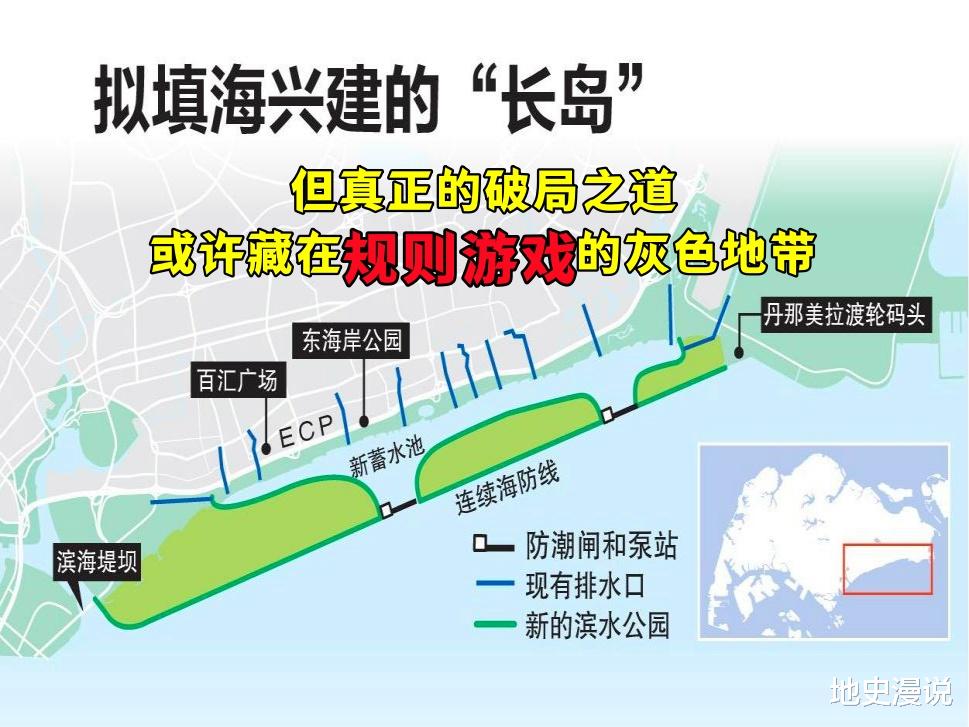

但真正的破局之道,或许藏在“规则游戏”的灰色地带。新加坡土地管理局首席工程师曾透露,樟宜机场午夜填海突击战,正是利用《联合国海洋法公约》中“人工岛屿不影响领海基线”的条款,在雷达无法探测到的区域完成了工程

而长岛计划的填海争议,则暴露出新加坡对国际法的精准拿捏——通过将填海区定义为“人工生态岛”,规避了生态赔偿条款。

这种“在国际法边缘跳舞”的生存艺术,让新加坡在填海的时差当中赢得了喘息的机会,却也引发了伦理方面的争议:当填海工程致使越南渔民失去了生计之时,新加坡的“生存正义”是否凌驾于全球的生态责任之上呢?

马尔代夫的沉没时钟正在滴答作响,新加坡的填海时差还剩多少?这个国家用海底数据中心、海上漂浮城市,以及太空建城计划等疯狂构想,试图打破物理边界,却难掩其“生存赌徒”的本质,当最后一平方公里被填满之时,新加坡人或许会想起李光耀的这一预言:“我们不是涌向别人的岸上,就是被海平面吞噬。”

但更值得深思的是,当人类文明进入“空间内卷”时代,新加坡的极端实验究竟是生存智慧的巅峰,还是生态灾难的前兆?或许答案藏在滨海湾花园的超级树中——这些兼具发电与净化功能的垂直森林,既是科技狂想的丰碑,也是对人类贪婪的无声控诉

参考资料:

[1]《马来西亚诉新加坡围海造地案》,作者:熊良敏,发表于《中华海洋法学评论(中英文版)》2005年第1期

[2]《政策影响下的新加坡填海模式发展研究》,万方数据知识服务平台,2015年6月4日

[3]《新加坡固体废物循环利用于填海造地技术的研究进展》,作者:武冬青、郭琳,发表于《环境科学研究》2018年第31卷第7期