“当家乡逐渐被高楼大厦所替代,儿时的记忆也逐渐变的模糊,唯独不变的,就是那份对家乡的眷恋。”

《三峡好人》是贾樟柯现实主义影像中具有典型性的作品,其创作时正值中国城市化现代化转型的关键时期。在影片中,贾樟柯以宁静且平和的叙事空间,默默地书写着底层人在现代化过程中所面临的人生问题与内心境况。

文章通过对影片空间叙事的研究,从转喻空间、权力空间、女性空间三个方面论述城市转型期人的心理症候特征。

在转喻空间,诸多城市符号转喻了小城中不同的本土居民对即将消逝的故土,饱含着相同的乡愁之情,寓示着传统文明与现代化进程不可调和的矛盾。

在权力空间,异乡人在废墟的城市中漫游,一方面将奉节城外化为整个社会的缩影,一方面城市对外来者的天然隔离象征着在飞速发展的时代,人被时代抛弃所产生的自我困惑与迷茫。

在女性空间,影片则展现出21世纪以来全新的女性叙事方式,女性对自我价值的建构与自我价值的找寻过程,映射着在城市转型期底层社会普通女性在受到潜移默化的影响后呈现的行为表征。

影片塑造出三种不同人群在时代环境下的心理症候特征,对城市与人之间的关系有更深层次的追问。

在飞速发展的21世纪初,这座小城在诸多体系更为庞大的城市面前似乎并没有存在感,而三峡工程的建设则令奉节变得特殊起来。

在三峡工程建设过程中,许多人背井离乡,故土难离的情感与对人生、未来的迷茫成为小城居民隐藏于苦难生活之下的忧愁情绪,奉节便是其中颇具典型性的一座城市。

《三峡好人》对于本地人形象多以群像与配角的形式加以展现,影片的第一个镜头便体现了贾樟柯一贯的长镜头特质,交代了渡船上的人物与故事背景。

拥挤的渡船上热闹非凡,而有一人却脱离人群,默默注视着船外的景色。人物群像的刻画首先揭示了叙事空间的特征与叙事对象的身份,格格不入的主角韩三明也表现出其异乡人的身份特质。

镜头在展现轮渡内的空间时,着重刻画了空间的拥挤,与接踵而来的第二个镜头中辽阔无垠的长江山水形成了强烈反差。

逼仄的轮渡与其外壮阔恢宏的自然空间形成了强烈的空间对比,令观众对即将前往的叙事空间产生好奇。

另外,对江水的描述还在一个特殊的空间中出现,社会青年小马哥与韩三明互换电话号码后,要求对方打来听自己的手机彩铃,长镜头逐渐将人们的视线转移到正在播出新闻的电视机上。

《上海滩》的歌声与电视机中的长江水相互映照,满载着即将永远离开故土的人与他们的泪水远去,难以察觉的怀旧感在电视机的小小屏幕中被无限放大。

转喻空间:小城居民的乡愁“艺术作品常常通过转喻的方式来表现世界,电影就善于转喻式地通过人群来表现城市,城市市民便是电影最直接、最典型的转喻体,作为市民的生活空间,城市也相应成为转喻空间。”

城市与人具有密不可分的联系,人身上反映出城市的风格,城市中的标志性符码也影射着人的异化。在贾樟柯的作品中,可以明显地看到城市底层人群的实际生活情况,以及许多展现个体行为状态的人物刻面,如《三峡好人》《站台》《小武》《任逍遥》等作品均有一定的体现。

《三峡好人》的故事围绕一个名不见经传的小城奉节,影片中与韩三明产生长时间互动的第一个本地人是摩的小哥。

他载着韩三明来到青石街五号,指着河水中央的土包告诉他,奉节老城早已淹没在三峡之中了。“看到没,停在那的那条船,我家原来就在那底下,早就没的了”。

轻描淡写的一句话流露出对故土的不舍。

接下来出场的人物群像故事发生在奉节的拆迁办,作为一个有着传统家文化的国家,中国人总是对家有着别样的依恋。

拆迁办工作人员在争吵中说道:“一个两千多年的城市,两年就把它拆了”

三峡工程大规模的拆迁,将一个已经存在了两千多年的城市就此抹去,对所有生活在传统文明下的我们都是极大的冲击。

充分显示出传统与现代化发展不可调和的矛盾,消逝的故土带来心灵上的无依无靠。

权力空间:异乡人的漫游之路“三峡在某种意义上是中国人共同的故里”。21世纪初的中国正值极速发展时期,从传统向现代的转变,带来的是新文化与旧文化在话语权上的激烈争夺。

三峡拆迁作为时代的缩影,不仅承载着本地人的愁绪,更是全中国、全社会在变迁时代的痕迹,《三峡好人》则是贾樟柯将这一文化现象外化的结果。

在《三峡好人》中,城市的快速发展不仅给原本就处在城市中的人造成了潜移默化的影响,也影响着在此地的外来者。

与其他外来者形象不同的是,韩三明客居的身份使他以第三人视角看待这座城市,因此他的见证更具客观性与现实色彩。

《三峡好人》中的叙事空间其实不仅有奉节,还有韩三明与沈红的家,位于山西而存在于他们口中的家,一张旧版50元纸币上的黄河壶口瀑布,让韩三明骄傲地对工友说那是他的家。

尽管人类千百年来建立起的国家社群文化异彩纷呈,但对“家”的理解高度一致。家是一个人生命中最重要的空间场所,而韩三明与沈红来处的空间象征性就体现在这里。

于两人而言,山西才是家,身处奉节的他们在短暂的停留后是必然要归家的。在奉节,他们永远“在路上”,他们在马路上游荡、在工地上搬砖、在江边起舞,就是不在一个能慢下脚步休憩片刻的地方。

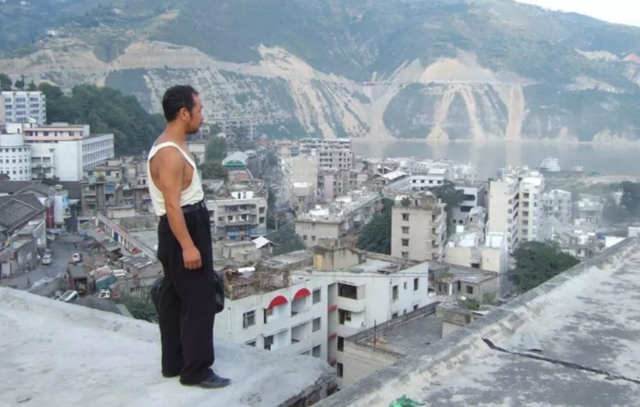

影片中,贾樟柯多次采用大远景镜头的拍摄方式,借此表现城市空间给人带来的迷茫情绪。在长江中间拍摄依山临水建起的奉节,密密麻麻的建筑令人茫然无措,尤其是沿着山的形状依序向更高处建设的特点,使这个名不见经传的小城给人带来极强的压迫感,让闯进这里的两人内心迷茫。

奉节对异乡人展示出了强大的权力,而在21世纪初的中国,与他们一样的人有很多,这些人往往难以融入外地与飞速发展的时代生活,进步的时代与他们之间横亘着无形的壁垒,城市将他们无情地抛在身后,再多的努力也无济于事。

女性空间:自我价值的找寻进入21世纪以后,中国电影中的女性形象刻画逐渐从强烈的个性走向平和的叙述,女性作为人本身的心理状态同样成为当时电影表现的主题。

过去的数千年里,人类话语权都掌握男性手中。

郭斌的表现一如公共场域中始终主导话语权的男性身份,“它消解女性话语中的权威、力量,甚至是幽默感”。

这种无力在沈红身上体现得淋漓尽致,使她整个旅程所争取的一切女性尊严似乎轻而易举地变得无足轻重。

但导演在现实视角下对事件本身进行叙述与讽刺时,亦将女性尊严还给女性,从沈红对自我意识的追寻这件事来看,她依然成功救赎了自己,郭斌的冷淡无视于她而言已然变得无足轻重,她已经完成了对自我尊严的守护。

与沈红常年充斥冷暴力的不幸婚姻不同,韩三明与妻子的关系更为纠结,一个是被拐妇女,一个是花钱买妻的农村汉。

以往的文学艺术作品专注于创作妇女被成功解救的正义故事,贾樟柯却将被解救后发生的故事摆在观众眼前,创作了一个真实的社会底层空间。

在他们的故事中,叙事空间的开阔愈发衬托出时间的久远与漫长,将长久的时间压缩在一篾竹筏之上,使一种无力而复杂的情感冲击着观众的精神,也直白地体现了导演对社会底层人精神的关注。

结语贾樟柯用“故乡三部曲”来描绘自己的故乡,《三峡好人》却透过奉节这个“非故乡”的普通小城镇,以小见大地反映出整个中国社会在城市化进程中人的异化,从这个角度来看,奉节已然成为所有中国人的精神故里。

整部影片以现实主义的风格描述了普通人在现代化过程中的经历,飞速的城市化使每一个普通人不得不被时代推着向前迈进。而这飞快的进步在此时也成为无形的枷锁,使人们内心的焦虑情绪愈演愈烈。

对故土的留恋与对新生时代的迷茫追逐无处不在,导致人的心灵与城市之间产生隔阂,也成为当前中国城市电影的创作焦点。

纵观电影的发展历程,人与现代性永远是电影核心的表现对象之一,贾樟柯以近乎写实的风格对人在现代化进程中的异化作出思考,他将现代性的批判思想贯穿于影片始终,对时代的关怀、对人心灵的刻画正成为他独特的魅力所在。

同时,正是作品中饱含的哲理性思考,使贾樟柯在世界电影史上留下了浓墨重彩的一笔。