鸦片战争后,随着中国国门的打开和西方殖民势力的入侵,东西方各国的一些商人.传教士、学者等不断涌入中国。外国人来华并不是晚清特有的现象,历史上比较著名的有马可波罗,利玛窦等人,他们的到来促进了东西方文化的交流,同时西方的科学技术知识也逐渐传入中国。但是,外国人来华也存在着一定的弊端,尤其是晚清时期,外国来华人物更多的充当了外国侵略者的先行调查者的角色。作为一名外国科学家,李希霍芬在晚清时期来华考察,有着鲜明的时代特性。

李希霍芬生平

李希霍芬生平费迪南·冯·李希霍芬,最初的中文译名为利忒何芬,后因读起来拗口,故用现名。李氏于 1833 年出生在巴登符滕堡州卡尔斯鲁区(今属波兰) 一个贵族世家。1856 年,李希霍芬毕业于柏林大学,由于其自身对地质学的兴趣,他毕业后投身于地质调查工作。他曾经担任过波恩大学、莱比锡大学、柏林大学等学校的教授,柏林大学校长,柏林地理学会主席,国际地理学会主席等。并且曾当选为普鲁士科学院院士和德国科学院院士。1905 年 10 月 6 日在柏林去世。关于李希霍芬,英国的地理学家罗伯特·迪金森称他是近代地理学的创建人和第一代大师。

李希霍芬早年曾对阿尔卑斯山、喀尔巴阡山以及多洛米蒂山和特兰西瓦尼亚地区进行过卓有成效的地质研究。1860 年,他作为一名地质学家随同普鲁士经济使团访问过锡兰(今斯里兰卡)、日本、中国台湾、菲律宾、泰国等地。随后他到了北美,在美国加利福尼亚进行地质考察并发现了金矿,因此得到美国银行家的欣赏和信任。所以当“他一提出要考察中国,加利福尼亚银行就决定资助李希霍芬,让他开展一项旨在发现商业机会的对华考察活动。””他还从事过花岗岩、火山岩、白云岩以及珊瑚成因的研究。毫无疑问,他在上述国家和地区的地质调查为他到中国进行相关的调查研究奠定了坚实的基础,积累了丰富的经验。

1861 年 3 月,李希霍芬曾参加普鲁士政府组织的使团来到过上海。由于当时正值英法联军入侵中国和中国的太平天国运动声势很盛之时,所以该使团只有少数成员被允许到天津,其他人员则没有机会离开上海,在这种形势下,清政府不允许他们在上海之外的地区走动。因此,李希霍芬虽然早在 1861 年就来到了中国,但他基本上没有进行任何勘探与调查活动,但中国对他而言不再是陌生的国度。

1872 年,李氏结束了他在中国的勘探调查工作。回到德国后,“深受德国威廉二世的嘉奖和赏识,并获得充足的经费。”哪这一时期,他一方面到处讲演,宣传中国矿产资源、特别是煤炭资源的富有,一方面着手整理资料,开始编著《中国一一亲身旅行和据此所作的研究成果》(简称《中国》)。该书历时 35 年才完成,共 5 卷,他亲自执笔完成了第 1卷(1877) 和第 2 卷(1882,其余 3 卷是他的友人和学生在他去世后根据他留下的资料编辑完成的。

该书第 1卷的内容主要介绍了中亚和中国的历史及地理地貌。第 2 卷重点记叙了他在东北、华北、西北地区勘探考察的成果。后3 卷内容包括他对西南、华中、华东勘测考察的成果。另有2 册图集,1 册由李希霍芬本人编辑,1885 年出版,收有考察路线图、地质构造图、地质剖面图等。

另1 册由 M Groll 博士主编,于 1912 年出版,其中收入了李希霍芬在中国南方地区绘制的地理、地质图等。在这部书中,他提出了“震旦”一词,并且把早古生代至元古代一大群碳酸盐岩为主的地层命名为“震旦系”,这在中国地质学方面具有极其重要的开创意义。

1907 年,李希霍芬的学生迪森 (E.Tiessen) 把李希霍芬在中国勘探考察期间的日记进行了系统地整理后结集出版,书名为《李希霍芬中国旅行报告书》。他的著作无疑是珍贵的资料。尤其是他对中国煤炭资源的详细记载与中国近代煤业的发展不无关系。

李希霍芬来华考察背景

李希霍芬来华考察背景李希霍芬来华考察有着特殊的社会背景以及其自身的积极准备。首先,他是在晚清那个特定的时期来到中国的,所以在考察过程中不可避免的会带有资本主义对外扩张的色彩,从而在考察过程中遇到一些困难和阻碍;其次,他来华之前也做好了充足的准备,自身的科学素质以及思想上和资金上的准备,都让他在华考察得以顺利进行。

19 世纪后半叶,西方资本主义社会随着工业革命的进行得到了飞速的发展,他们急需对外扩张来寻求工业发展所需的原材料和市场。而此时的中国由于政治的腐败和经济的落后,堤工、道路、河渠、公共建筑物失修,饥懂、水灾和疫情侵袭,农民起义不断,不平等条约增多。面对内忧外患,一些大员如李鸿章等也在效法西方发展工业,力图自强求富,“洋务运动”应运而生。李希霍芬正是在这样的大背景下来到中国的。

另外,“不止一个旅行家报导,他在欧洲人足迹从未到过的地方受到了客气的款待,但是在欧洲人经常前往的地方,则到处被人叫做“洋鬼子”,驻北京的外国使节不断地为了人民对于欧美旅行者的民愤暴发和猛烈袭击而诉苦。”他到达博山煤田时,曾引起矿工中这样的愤慨,以致他只有费劲周折躲在一个有钱的地主家中方免于难。为 1870 年夏季天津事变以后旅华欧洲人普遍恐慌的情绪所影响,李希霍芬前往日本,9 个月以后才重返中国“3-%。所以,由于当时中国人民对于西方来华者的态度问题,李希霍芬在考察过程中遇到了一定的困难。

李希霍芬在华考察路线

李希霍芬在华考察路线第 1 次从 1868 年 11 月12 日起至 1868 年 12 月15 日止。调查地区主要是浙江、江苏。李希霍芬从上海出发,经海路抵达宁波。李希霍芬在考察的途中对运河进行了考察,而且还重点考察了舟山群岛。之后,李希霍芬经过苏州、无锡、镇江、南京,最后又返回上海。通过这次调查,李希霍芬认为:“舟山邻近长江三角洲和富庶的江、浙二省,德国应在那

里找个立足点,可取得类似香港或澳门的效果。”

第 2次从 1869 年1月8 日起至 1869 年 2 月 21日止。调查地区主要是长江中下游。李氏从上海溯长江到达汉口,又按原路返回。期间游览了都阳湖,并对沿途的南京、镇江等地的地质状况进行了比较详细地调查。需要说明的是,南京当时是中国最大的内河港口,是华东地区重要的煤炭中转地:镇江的句容蕴藏有煤炭。李氏通过“在南京、镇江进行地质考察,测绘了《宁镇地区地质图》和《龙潭一带的含煤层系及其剖面图》,他把南京附近的侏罗纪砂岩定名为“南京砂岩’。”

第 3 次从 1869 年 3 月13 日起至 1869 年7 月19 日止。这次调查历时较长,周期达4个月。调查地区主要是山东和辽宁。李氏“由上海至清江,沿大运河至黄河、济南、潍坊、烟台、山东半岛,越海至辽宁 (营口、沈阳),到北京、天津,再由海路返回上海。”[z]这次调查他关注的是各地区的矿产资源,如博山和开平煤田。“此次考察对山东、辽东半岛、京东开滦一带金矿、煤矿、铁矿调查尤为仔细,对煤矿调查记述甚丰。”四其中山东的煤业给他留下深刻的印象。

第 4 次从 1869 年 9 月 24 日起至 1869 年 10 月 31 日止。调查地区主要是江西、浙江李希霍芬此行到了位于江西省东北部腹地的乐平。乐平蕴藏有丰富的煤炭,品种包括气煤、气肥煤、焦煤、瘦煤、贫煤、无烟煤等,自古以来就是江西省重要的煤炭产地。当地有一条乐安河由东向西贯穿全境,可外运煤炭。李氏在乐平的鸣山“应用冲击钻打了 3 个浅钻孔以寻找煤层,并采集一批化石标本,认为该煤层属晚石炭纪。他测制地质图,估算出该矿煤炭储量为 8000 万吨。”

第5次从 1869 年 12 月下至 1870 年 5月 30 日,长达5个多月。1869 年的年底李希霍芬又得到了上海欧、美商会的经费资助来进行为期 4 年的勘探调查,他们的条件是让李希霍芬用英文报告中国的经济情况,特别是关于煤炭资源的情况。这一次李氏重点调查了广东、湖南、湖北、河南、山西、河北等 6省。在河南,他调查了禹县、密县、登封.鲁山、宝丰、汝州、怀庆等煤炭产区,随后进入山西省。“全程的自然资源丰富多样,自然景观多端,特别是山西的煤藏为举世所罕见,华南的景观由华中过渡到华北迥然不同的景观,反映到人们的生产、生活以及交通方式南北都大异其趣,这些都使李希霍芬叹为观止。”

第 6 次从 1871 年 6 月12 日起至 1871 年8 月8日止。这次他重点调查了浙江、安徽等省份。“目的是考察钱塘江流域与长江流域之间的自然条件和经济关系,剖视舟山外港的内部腹地的经济潜力。”

第 7次从 1871 年 10 月25 日起到 1872 年 5月21日止。这是 7 次调查中时间最长的一次。调查地区主要在直隶(今河北)的宣化、张家口,山西大同、五台山、太原和陕西西安,四川宁羌州、剑州(今剑阁)、绵竹、成都、嘉定等地。所到之处的张家口、太原.大同、绵竹、嘉定等地都是盛产煤炭的地区。李希霍芬本来打算对甘肃、云南以及缅甸等地进行调查,但自雅安南行几十公里后因面临治安问题被迫中止。

结语

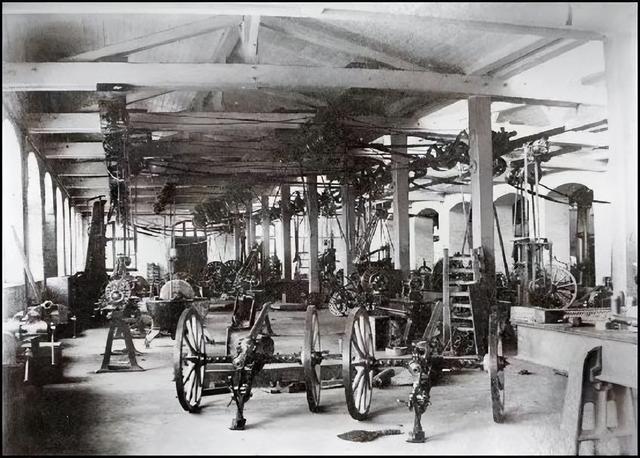

结语李希霍芬对中国地质科学方面的贡献得到了地质学界的普遍肯定和认可,地质学家们对他的评价也是很高的。另外,不考虑政治方面的因素,在学术方面,李希霍芬在考察过程以及回国后著述中对中国各地矿业资源的勘查及其对西方近代科学思想和技术方法的运用和重视,是非常重要的一个方面。尤其是对中国各地煤矿(矿井情况、煤炭开采设备的描述以及运输情况、矿工情况的调查)、铁矿(冶铁技术的记录、铁产量的估计) 和岩石制成品玻璃业的考察都是值得重视的。