凌晨1点,武汉某酒店房间内,40岁的邹康侧躺在床上,呼吸渐渐微弱。

前一天晚上,他刚和8位同行推杯换盏,聊业务、谈合作,却在被送回酒店后,永远停在了出差前夜的闹钟里。

母亲胡瑞琼的手机里,至今存着最后一次视频通话的截图——儿子坐在床前,笑着讨论出差计划。

“他说第二天要赶早班机,可再也没醒来。”

邹康的故事,是无数中年人的缩影。

名校毕业,金融行业打拼,3年前升任银行客户经理,业绩亮眼,荣誉证书摆满一桌。

2024年,他终于在武汉买了房,和女友计划着未来。

可光鲜背后,是逃不掉的酒局。

4月7日晚9点58分,母亲视频叮嘱他“少喝点”,他却匆匆挂断:“有同行喊我去聊业务。”这一去,便是永别。

酒局持续到凌晨,9人喝了数斤白酒。醉倒的邹康被3人架到酒店,无人陪护。

次日清晨,服务员推开门时,他的身体早已冰凉。

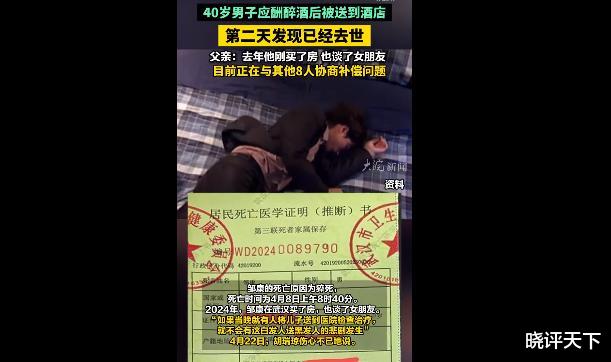

死亡证明上,“猝死”两个字,刺得人眼眶生疼。

家属质疑:“如果当晚送医,他可能还有救!”

但法律却给出了复杂答案——

同饮者责任:若存在强迫劝酒、明知对方不适仍灌酒,或未将醉酒者安全交接给家属,需担责。此前东莞一案例中,未妥善安置醉酒者的朋友被判赔7万;

送行者义务:法院曾明确,若送行者已尽到通知家属、安置安全等“合理注意义务”,则属“情谊行为”,不担责。如一案中,同事将醉酒者送回家并联系妻子,最终未被追责;

工伤认定难:非工作时间的酒局,需证明“为单位利益”。若单位未授权,或饮酒达“醉酒标准”(血液酒精≥80mg/100ml),极可能被排除工伤赔偿。

而邹康的同行们,正与家属协商补偿。但再多的钱,也换不回那个说“妈,我明天出差”的儿子了。

猝死,从来不是“突然”的。

80%的猝死源于心脏问题,饮酒、熬夜、高压恰是最大诱因。

邹康那晚的“白酒+熬夜+情绪亢奋”,无异于给心脏装上定时炸弹。

更令人后怕的是——

醉酒独处=高危!呕吐物阻塞呼吸道、急性酒精中毒、双硫仑反应(头孢配酒)都可能致命。此前一男子吞头孢后饮酒,昏迷前拨打110才侥幸生还;

黄金4分钟!猝死4分钟内急救存活率最高。若同行者懂心肺复苏(按压胸部100-120次/分钟),或许能改写结局。

邹康的遭遇冲上热搜后,评论区炸了——

“金融圈应酬,谁敢不喝?”

“签了‘生死状’也没用,出事了照样追责!”

成年人的世界,酒杯一端,性命攸关。

有人为签单喝到胃出血,有人因拒酒被客户拉黑,更多人像邹康一样,在“喝不喝”的挣扎中,赌上了健康。

但血淋淋的案例正在警告我们:

劝酒=埋雷!强迫性劝酒者,法律不留情面;

情谊≠免责!哪怕签了“生死协议”,法院仍会追究过失;

体面≠值得!用命换来的业务,最终成了讣告里的“功勋章”。

邹康的手机里,至今留着5:30的闹钟。

母亲每天充电,仿佛铃声一响,儿子就会推门回家。可那个答应“明年带爸妈旅游”的男人,永远停在了40岁的春天。

如果非要给这场悲剧一个警醒——

请记住:

酒局上没有“必须喝”的英雄,只有“敢说不”的勇者。

比起千杯不醉的“义气”,活着才是对家人最大的负责。

互动:你经历过“不得不喝”的酒局吗?评论区聊聊你的故事。

图片来源网络 侵删