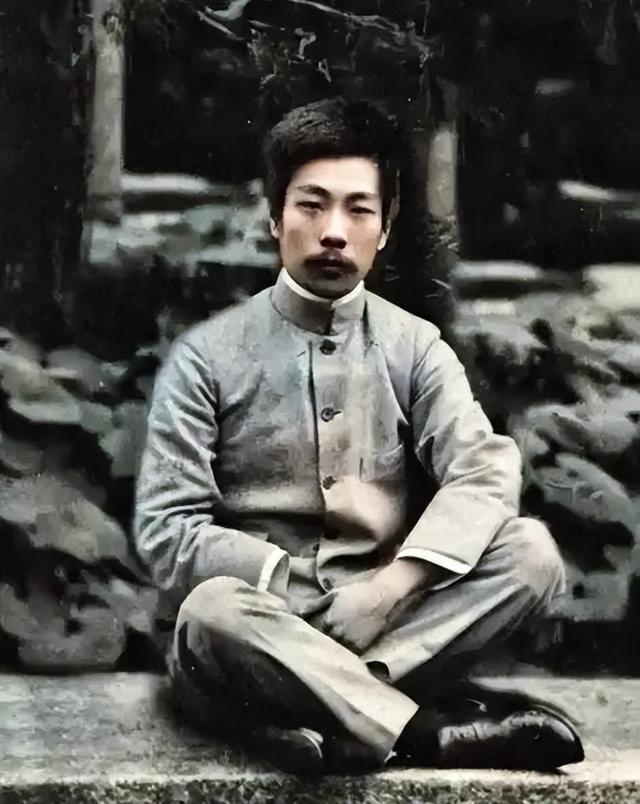

他是民国时代横空出世的全才。能诗,擅文,书画双绝,五国语言信手拈来。

鲁迅、章太炎、柳亚子、郁达夫,无一不为他倾倒。

这位才子行止间自有几分癫狂。

他三次削发为僧,又三次红尘而返。

情缘未断,情有可原;他连清规戒律也能咬牙忍下,唯独受不了素食之苦。

一次馋虫上脑,偷食鸽肉,当场被僧侣逮个正着,灰溜溜被逐出山门。

出家还俗,不过一碗鸽肉的距离。

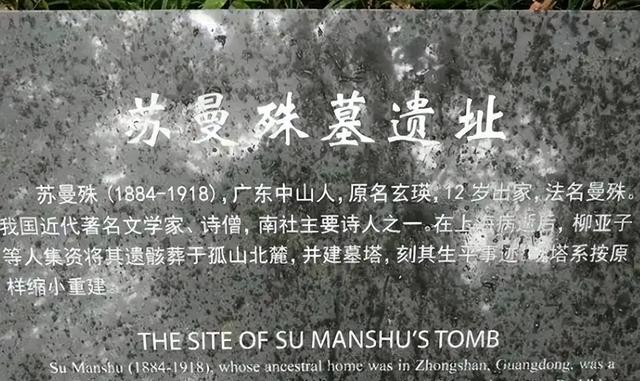

他被称为民国“花和尚”,34岁暴毙,死后翻看床下,奇葩死因大白于天下

民国“怪和尚“在晚清到民国的岁月中,苏曼殊是一位极为独特的存在。

他生于中日混血家庭,天资卓越,兼通英语、日语、梵文,学贯中西;挥毫作画,笔墨间自成境界;著文作诗,情感炽热,笔力纵横。

小说一经问世,风靡沪上,翻译作品与严复、林纾比肩,并列为“晚清三大翻译家”。

文坛地位稳固,画坛声名远播,他的才情,令同时代无数文士仰慕。

可这样一位才子,却偏偏选择了出家为僧——而且一做和尚,便不走寻常路。

酒肉不戒,风月常沾,因而被人戏称“怪和尚”“浪漫和尚”。

他的绰号之多,几乎可以单独编一部轶事集。

他诗才横溢,情感炽烈,被称作“诗僧”“诗和尚”;画风清雅高远,意境幽深,又得一“画僧”“画和尚”的美誉。

但苏曼殊的生命轨迹,不止于诗酒风流。

他早年投身革命,参加过孙中山领导的兴中会、光复会,参与反抗沙俄侵略的义勇队行动,也在推翻清廷、反对袁世凯的斗争中留下过足迹。

他与孙中山、宋教仁、陈独秀等革命巨擘皆有往来。

于是,人们又尊他为“革命僧人”“革命和尚”。

情之一字,更是贯穿了苏曼殊的一生。

他身上有种天然的悲悯和柔情。

曾有一日,他在戏院看戏,邻座少妇美丽动人,却因手中香烟,误将他僧衣烧出一个大洞。

朋友急忙提醒,他却安坐不动。直到焦糊味四溢,衣服已破,方才淡然一笑:“为美人,毁一件僧衣,又有何妨?”

还有一次,他在东京街头,偶遇一位容貌出众的艺伎登电车。

他心神俱醉,急忙追赶,却因失足摔倒,磕掉两颗门牙,被友人戏称为“无齿之徒”。

这份痴傻,既可笑又可叹,活脱脱一个孤独又执着的情僧形象。

他频频出入妓院,引来非议。

朋友陈陶遗曾质问:“你为僧人,为何还动凡心?”

殊不知,苏曼殊入妓院,往往孤坐角落,很少与妓女言笑。

他有严重洁癖,不许旁人触衣一寸。

更多时候,他倾听那些女子诉说身世之苦,然后慷慨相助,常把身上仅有的钱财,悉数赠与。

陈独秀曾感叹:“像曼殊这样清白的人,真是不可多得了。”

别人于禅房开悟,他却在红尘之地找寻内心的安宁。

自幼失怙的他,在这些边缘女子身上,或许找到了某种弥补,某种不被世俗理解的温情。

是甜是苦,是醒是痴苏曼殊是广东香山人,生在日本横滨,母亲是个日本人,名叫若子,是父亲苏杰生的小妾的妹妹。

有人说,他注定了要在夹缝里活着,在夹缝里死去。

佛经有云,六道轮回之中有饿鬼一道。饿鬼托生为人,便是吃不饱,喝不够,嘴巴动不停,心里空洞洞。

倘若这套说法不假,那么苏曼殊,大概便是个饿鬼投胎。

他对糖的偏爱,到了荒唐的地步。

摩尔登糖,是清末时专销中国的洋货,瓶装,价格不菲,甜得发腻。

旁人吃一颗皱眉,他吃一瓶还嫌不过瘾。

每次购入,总要成捆抱走,恨不得一口气吞下所有。

夜深人静,他便在孤灯下伏案疾书,一边提笔,一边吃糖。糖纸散了一地,糖屑粘了一手,袖口上、纸张上都是斑斑点点的甜渍。

有人推测,说他爱糖,是因为茶花女爱摩尔登糖,而苏曼殊又将茶花女奉为心中明月,所以糖也一并爱了。

听着似乎有几分情调,细想却不过是借口。

是因为心里太苦,才要用糖把自己糊住。

他嗜糖嗜到荒谬。

有一次,他在街上踱来踱去,看着橱窗里琳琅满目的糖果,眼睛都直了。

摸遍全身,找不出一枚铜板。转了几圈,摸到腮帮子,忽地想起嘴里镶了颗金牙。便一狠心,拔了下来,拿去当铺换了钱。

糖是买回来了,张口一咬,却在齿缝间露出个黑洞,风一吹,直往心里钻。

此事传出后,章士钊作诗调侃他:“齿豁曾教金作床,只缘偏啫胶牙糖;忽然糖尽囊羞涩,又脱金床付质房。”

说到吃糖,还得提张群。时任上海市长的张群,想要讨苏曼殊一幅画,奈何曼殊性情古怪,不肯轻易落笔。

张群打听到他好甜食,于是日日送巧克力,百般讨好。

终于有一日,曼殊提笔,三两下画成一幅《远山驮月疏柳寒鸦图》。

张群感激涕零,正欲道谢,不料曼殊忽又在画上随手拉了一条直线,把原本清雅之景毁得干干净净,只留下四个字:“先生不急。”

到今天,也只能总结一句:讨厌极了。

但凡与甜食有关的东西,他从不拒绝。苏州玫瑰糖、黄豆糖、芝麻糖,只要到了手里,不管一包两包,三口两口扫荡一空,从不剩下。

至于苦,苏曼殊确实吃得不少。

他幼年多病,瘦小孱弱。

五岁时被父亲从日本带回中国,十岁起,寄居在姑母家中。因母亲是日本人,在族中备受冷眼。父亲妻妾成群,却懦弱无能,护不了他一星半点。

十三岁时大病一场,家里人以为他熬不过去,干脆把他丢进柴房里,等死。谁料他命硬,竟又捡回一条命。

但从此以后,他的心便冷了。他知道,这世上,连家人都靠不住。寄人篱下久了,学会了不信,学会了躲闪,学会了冷笑。

青年时,他东渡日本,后又辗转暹罗、南洋,四海为家,孤身漂泊。饱一顿,饿一顿,吃了上顿没下顿。所有家当不过一只破皮箱,他讽刺自己,说那叫“燕子龛”。听着轻松,实际上只剩下自嘲。

吃糖,毕竟只是一点小癖好。到了日常生活,他更喜欢吃肉、喝酒。他虽然剃了头,披了僧衣,但清规戒律从未真正束缚过他。

饮酒、吃肉、出入妓院,统统不耽误。

但他也有规矩。妓女可以陪笑陪酒,却绝不能碰他的法衣。

他说,那是亵渎。倘若妓女倾诉身世之苦,他便毫不犹豫掏出身上所有的钱,塞给她。然后自己空着两手回去,饿着肚子躺在破床上,也不悔。

苏曼殊活得疯疯癫癫,疯得清醒,癫得干净。

他哭,他笑,他骂,他救人。他在糖罐子里找快乐,在画卷里找归宿,在妓院里找人性,在破箱子里找家。

“独有伤心驴背客,暮烟疏雨过闾门。”

苏曼殊,便是这等人物。共和初成,他曾寄望;共和腐烂,他便失望。

失望之后,不骂,不哭,不争,不闹,只提了破钵,穿了芒鞋,悄无声息地消失了。人前是隐退,人后是啃吃。

吃,成了他唯一的安慰。吃,也成了他所有郁愤的出口。

他特别爱吃牛肉,尤其五香牛肉。爱到什么地步?听见牛肉二字,便神色一震;闻到香气一缕,便坐立不安。

宋教仁、林广尘是他的至交,平日里与他打闹惯了,便暗地里盘算着要戏弄他一回。

那天,他正在浴室洗澡,忽听见客厅人声鼎沸,推推搡搡,笑声连连。

有人说:“走罢,去吃牛肉!”

板凳拖动地板的刺耳声,楼梯踏步的急促声,一应俱全。苏曼殊心里一惊,骇然失措:这样的大事,怎么能少了我?

他在浴室里高喊:“等我!等等我!”说时迟,那时快,他连衣服也顾不上穿,只草草围了条浴巾,水珠未干,便赤脚奔了出去。

推门而出,只见众人齐刷刷坐在原地,看着他,笑得前仰后合。有人笑得捶地,有人笑得直不起腰,还有人笑得喘不过气。

苏曼殊呆了一下,也笑了。

俗语说,猴子听不得锣鼓响,一响便翻筋斗。

曼殊听不得饭瓢响,一响便要动身。

对吃,他不仅敏感,还生出一套歪理邪说。

有一次,他郑重地写信劝朋友:“牛肉牛乳,不可多食。少年之人,多喜牛肉牛乳,故性情日渐似牛,钝重迟缓,不可不慎。”

那么,吃猪肉的像猪,吃狗肉的像狗,吃羊肉的像羊,倒也顺理成章。倘若此理不虚,世上便无一人得免禽兽之性了。

至于不吃牛肉牛乳怎么办?他煞有介事地支招:“可买豆腐乳代替,涂在面包上,慢慢咀嚼,美味无穷。”

朋友问他自己试过没有,他轻轻一笑,说:“我才不做。”

苏曼殊荒唐事多,此其一,尚有更荒唐者。

那时,他穷得叮当响,连米桶也敲不动了。

孙中山知情后,特意派人送去二百大洋,以解燃眉。

按常理,理当小心攒用,度过难关。

曼殊却另有打算。拿到银票的当天,他便大摆宴席,广发请帖,连孙中山和廖仲恺也各发了一张。施主与受施者同席吃酒,见者莫不摇头。

有人劝他:“何不省着点?”

他答得坦然:“有了一顿充,没有了敲米桶,乐得快活。”

四川人有句老话:“米桶敲不得,敲了也无米。”此话,用在他身上,倒是十分妥帖。

钱花光了,他便卧床不起,“拥衾终日卧”,饿得气若游丝,或者缩进寺庙,靠破钟残鼓熬过日子。

他的钱来得快,去得更快。到手即花,绝不存留。哪怕剩下半个铜板,也要换成糖,换成酒,换成一口气咽下去才放心。

晚上若手里还有几个钱,他反倒睡不着觉,非得挥霍干净不可。

但他也有自己的道义。有一回,朋友送他百金。

按常理,这应当用来糊口。可曼殊先是买了一辆新自行车,看着高兴;余下的钱,又全数给了街头饿了三天的乞丐。

他自己还是空着口袋回家的。朋友责怪他,他耸耸肩,说:“钱花了,看着舒坦。”

鲁迅先生谈起他:“黄金白银,随手化尽,道是有钱去喝酒风光,没钱去庙里挂单。”

是的,苏曼殊便是这样的人。

拿到钱,吃饭,喝酒,买车,施舍。没钱了,挨饿,挂单,忍着。绝不求人,绝不哭诉,绝不委屈自己。

活得潦草,活得彻底。潦草得让人心疼,彻底得叫人佩服。

像他这样清白的人苏曼殊活着,本就靠一股子蛮劲。

率性而为,加上饮食无度,终于换来一身病:寒疾、痢疾、咯血、肠病、肝跳症……你能想到的,他都有;你想不到的,他也攒着。

但他偏不在意。

疼了便哼两声,病了便卧几天,醒来继续大吃大喝,好似这副烂摊子并不是他自己的。

章太炎在《曼殊遗画弁言》里记着。留学日本时,曼殊一日饮冰五六斤,夜里躺倒,手脚冰冷,人以为没气了。

凑近一看,还有微微一丝气息。众人惊惧,他却若无其事。第二天,翻身爬起,又抱着冰块猛灌,照旧来过。

吃,是正经事,写信也是。

曼殊给柳亚子写信,落款处不写日月,不写地名,只写:“红烧牛肉鸡片黄鱼之畔。”落笔油光水滑,味道四溢。

一次,陈去病买了包栗子回来,和曼殊一起吃。

两人风卷残云,转眼吃个精光。曼殊意犹未尽,趁陈去病不注意,自己偷偷跑上街,又买了一包。

吃是吃得痛快了,肚子却胀得发紧,只好抱着肚子在床上哼了一整夜。夜半时分,连呻吟声都哑了。

曼殊自己也记下过一桩。

去源顺,独自吃下生姜炒鸡三大碟,虾仁面一小碗,苹果五个。翌日自然是肚子泄泻。他却只淡淡写道:“明日肚子洞泄否,一任天命耳。”

吃,救不了他,反而加速了他的沉沦。

身体一日比一日破败。到了后来,连衣服裤子都要典当换钱,只为填饱肚子。

这无疑又在他的心灵上补了一刀。

1918年,病重住进宝隆医院,多次治疗,无见好转。

医生叮嘱,他左耳进,右耳出。偷吃禁食,偷摸栗子,肠胃越坏越吃,身体越烂越撑。

医药费付不起,最后是友人收留了他,设法照料。

可曼殊照旧不听话。厨房里偷热栗子吃,被人抓住了,还笑嘻嘻地说:“香。”

到了1918年春天,他终于在上海宝隆医院病逝。死时不过三十有五,正是年少气盛的年纪。

清理床铺的人发现,床底下,枕头边,塞满了糖纸,密密麻麻,堆得像坟丘。

嗜糖之害,早已浸透他的肉身。

有人说,嗜糖甚于嗜烟,大约便是此理。

按现代医学说法,曼殊得的是神经性贪食症。

幼年缺爱,长大漂泊,加上乱世压迫,早已让他焦虑成疾。

情绪一波动,便失控暴食,吃到天昏地暗,吃到五脏六腑也吃烂。

所以,他的暴饮暴食,不能简单笑过。

一个人,活到靠吃来抵御世界,本身就是件残忍的事。

苏曼殊其实很清醒。

他不是贪嘴,而是孤独;不是馋,而绝望。

厌世情结,才是真正杀死他的刀子。

他眼见世道污浊,人心沦丧,想逃,逃不掉;想改,改不得;想死,又不敢直接去死。

于是只好吃,拼命地吃,像是要把所有的悲哀与不甘一口吞下。

世人提起,只能叹一句:

——这样清白的人,实在不多了。