2011年,48岁的李延荣正值仕途上升期,面对大好前程,他却毅然辞去了公务员的职务,在荒山上养起了蟑螂,一养就是10亿只。

别人避之不及的东西,他却当宝贝。有人问他到底图什么,他但笑不语,只说了一句:“这能挣大钱!”

一晃十几年过去,李延荣果真没有说谎,他竟真的靠蟑螂成了亿万富翁。

他到底是如何做到的?当初又是怎么选上的这条奇葩的“致富之路”?

«——【·蟑螂遇到贵人,直接变废为宝·】——»

蟑螂,这种令人望而生畏的小生物,体形狰狞,行踪诡谲,一展姿态便令人汗毛直竖,避之唯恐不及。

然而,就在它们那些黝黑潮湿的角落里,李延荣却看到了别人看不到的商机和宝藏。

起初,李延荣只是基于市场对蟑螂蛋白的需求开办了一个小型养殖场。

但很快,当他仔细观察这些令人厌恶的昆虫时,他发现它们浑身上下都蕴藏着无穷的财富和价值。

最显而易见的便是它们体内丰富的蛋白质。即便是那些臃肿肮脏、触目惊心的蟑螂,它们的体内也储存着人类及其他动物难以企及的高浓缩蛋白。

经过反复研发,李延荣的公司成功开发出一种行业领先的高蛋白动物饲料添加剂,申请了相关专利。

这种创新产品很快在全国各大养殖场销路畅通,为公司开启了源源不断的利润增长点。

但李延荣没有止步于此。他环视自家蟑螂养殖场,突然发现这里简直就是一座活的"资源再生工厂"。

那些布满污渍、腥臭难闻的蟑螂窝,正是热量和肥料的宝库所在。

于是,他果断在养殖基地内建设了大型智能温室大棚,利用蟑螂体内散发的热量为大棚供暖。与此同时,那些堆积如山的蟑螂排泄物,则被高效转化为有机肥料,用于种植优质蔬菜。

这一决策无疑是赚钱的大招,既减少了供暖和肥料的支出,又开拓了农产品销售的新渠道。温室里生长出的新鲜蔬菜品质优良、口感纯正,受到市场的广泛欢迎。

这还远未完结。李延荣又将目光投向了公司内部的养鸡场和鱼塘,他决定将富含蛋白的蟑螂粉直接喂养家禽和水产,彻底将产业链条无缝对接起来。

就这样,曾被视为令人作呕的蟑螂,在李延荣的运筹帷幄下,变身为无坚不摧的"永动利润引擎"。

从肮脏的蟑螂窝到营养丰富的蛋白粉,从蟑螂身上剥离的热量到庄稼地里的有机肥料,再到餐桌上的禽蛋和鱼虾,每一个环节都紧密衔接,无一遗漏,彻底实现资源的最大化利用和价值的最大化创造。

这种创新模式无疑树立了资源循环利用的典范。公司不仅在同行中遥遥领先,更为当地居民创造了大量就业机会,推动了整个区域经济的腾飞。

蟑螂虽然令人厌恶,但只要用正确的方式加以利用,它们实在是宝贵的资源。

他义正言辞地说,"我们应当将一切可利用的资源都纳入循环链条,最大化发挥其效用,这才是可持续发展之道。"

在李延荣富于远见和敢作人新的带领下,这家公司正活生生上演着一场让虫变宝的奇迹。那原本令人作呕的小生物,如今却成为了推动绿色经济的重要力量。

它们不仅为公司源源不断带来可观利润,更在无声无息中为环境保护贡献着自己的一份力量。

那么,李延荣究竟是怎么发现这条另类的“致富之路”的呢?这还要从他辞职讲起。

«——【·不被理解的蟑螂“花路”·】——»

李延荣,一个来自山东济南章丘的普通人,曾在物资回收公司工作多年,担任过副总经理一职,算得上是体制内的小有成就者。

直到48岁那年,他突然向公司递交了辞呈,将全部精力投入到了此前被视为荒诞的蟑螂养殖事业中。

引发李延荣这一决定的,是一个看似无心的小插曲。有一天下班回家,他恰巧看到女儿正在观看一部名为《蟑螂先生》的动画片。

起初李延荣对此嗤之以鼻,但随后女儿告诉他,原来蟑螂这种脏兮兮的"害虫"也有独特功能,善于消化分解生活垃圾,身体内更蕴藏着丰富的营养成分。

这番话像一剂强心剂,令李延荣对蟑螂商机猛然有了新的认识。

他立即做了一个小实验,将一些残羹剩饭喂给蟑螂,结果它们不仅啃食得香香的,而且连油腻的食物渣滓也能轻松分解,让李延荣深感诧异。

不久之后,在李延荣所在公司食堂,负责人向他反映了一个棘手的问题:由于生产规模扩大,食堂每天都产生大量难以处理的餐厨垃圾和泔水。

听闻此事,李延荣顿时想到了蟑螂的生物降解功能。他随即试验了一番,结果证实蟑螂只需几天就能将几百斤的餐厨垃圾化解得一干二净。

这一令人惊叹的发现,坚定了李延荣投身蟑螂养殖事业的决心。

经过反复筹划,他终于要辞去多年的公职,孤注一掷地赌上自己的前程来开创这个崭新的产业!

李延荣的决定让身边不少人觉得他是在做一场孤注一掷的赌博。不仅亲朋好友对他加以质疑和劝阻,就连妻子也坚决反对。

毕竟在当时的大环境下,蟑螂养殖无疑是个怪异且存在巨大风险的创业项目。

但李延荣对自己的创业理念坚信不移。渐渐地,他向周围人阐释了自己的想法,并且说服了几个朋友也加入到了这个新兴产业的行列。

然而,现实远比预计的更加困难重重。最先的障碍就是资金紧张。

几个合伙人靠着自身的一些积蓄根本无法满足启动运营的需求。就在陷入僵局之际,章丘政府推出的一个扶持环保型企业的项目出现在他们的视野中。

该项目不仅提供了厂房场地,还有一笔创业补贴资金,这无疑是当时的一剂及时雨。

哪怕如此,创业之路依然荆棘丛生。在家中尝试养殖蟑螂,李延荣曾一度因虫子外逃而引发邻里恐慌,不得不被迫中止。

一番艰难求索后,他只得将养殖场地迁往荒山野地,全靠出租车小费和亲友资助勉强维持生计。

«——【·改革创新,不断扩大规模·】——»

尽管取得了起步,但传统的人工养殖方式效率低下,而投入有限的场地和资金又无法支撑进一步扩大规模,这让李延荣备感困顿。

幸好,这位锐意进取的创业者并没有就此止步。他下定决心要从根本上提高生产效率,为此不惜重金引进了国外先进的养殖设备和技术。

李延荣从美国引进了生长速度极快、繁殖能力出众的美洲大蠊品种,取代了原先生长缓慢的本地蟑螂。

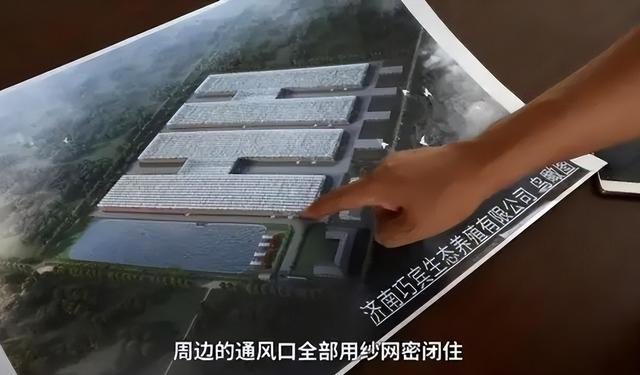

同时,他在章丘南部山地建设了全国第一个智能化全自动养殖厂房,造价高达数千万元。

在这座超大型现代化养殖基地内,先进的控制系统能够精准调节温湿度、光照强度等环境参数,确保蟑螂生长处于最佳状态。

自动化输送系统负责及时分类投喂餐厨垃圾和清理排泄物,将人工劳动强度降至最低。

这一系列改革创新措施的实施,使得蟑螂的存活率和繁衍速度都得到了大幅提升。几年下来,李延荣公司的养殖规模节节攀升,产能实现了成倍的增长。

到2019年,整个养殖基地的存栏量高达40多亿只,每天需要消化加工200多吨餐厨垃圾作为饲料投放,已经成为当时全国乃至全球领先的蟑螂养殖规模。

除了养殖量的飞跃式增长,公司的产业链条也在不断延伸拓展。

他们成立了专门的加工车间,将饲养出来的蟑螂加工成动物蛋白质粉、鱼粉等多种产品,形成了从原料到终端的完整产业链条,使蟑螂养殖从单一环节发展成为了一个集约化、规模化的现代化产业。

面对外界对蟑螂养殖的质疑,李延荣从未止步。为消除人们的安全顾虑,他在基地内部实施了三重生物安全屏障,并成功申请了国家专利,有效防止了蟑螂外逃。

随着事业的日益壮大,李延荣的创业故事也被央视等主流媒体广泛报道,成为了社会上勇于创新、追逐梦想的励志典型。

可以说,蟑螂养殖不仅解决了城市中棘手的餐厨垃圾难题,更为蔬果种植和畜牧养殖行业提供了优质环保的蛋白质产品,给人们的生活带来了多方面的利好。

就这样,从默默无闻的普通公务员,到亿万身家的富翁实业家,李延荣用勇气和智慧书写了一段人生华章。

他敏锐地抓住了蟑螂身上的商机,并长期执着地坚持梦想,最终取得了巨大的成就。

他的故事印证了一个简单而深刻的道理:只要心存梦想,勇于突破固有思维,就一定能在平凡的生活中发现非凡的机遇,最终实现自我超越,走向人生高峰。

毫无疑问,成功的道路从来都不是一帆风顺的,但只要怀揣梦想,坚韧不拔,就一定能突破重重障碍,最终收获属于自己的辉煌人生。