这意味着蔡旭哲、宋令东、王浩泽三位航天英雄即将结束太空之旅,踏上归途。

此次任务期间,航天员们创造了多项辉煌纪录,最耀眼的当属单次舱外活动时间超过9小时,一举打破了美国保持的纪录。

更令人自豪的是,中国自主研发的舱外航天服在3年内已执行15次任务,单件最高使用次数达17次仍性能稳定,远超设计预期。

这种卓越的可靠性正是中国航天稳步迈向深空的底气所在。

目前,东风着陆场已全面就位,近百台搜救车辆、5架直升机及数百名搜救人员完成了最后一次全系统综合演练,确保万无一失。

值得一提的是,中国航天在关键的黑障区跟踪技术上取得重大突破,将为航天员安全返回提供坚实保障。

——【·历史性突破·】——

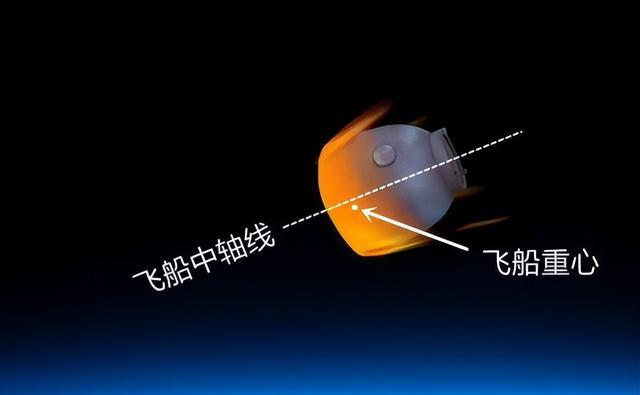

想象一下,一艘返回舱以超快速度冲进地球大气层,表面温度瞬间飙升到快 3000 摄氏度,就像裹着一团熊熊烈火在太空中 “狂飙”!

这时候,返回舱周围还会形成一层等离子体鞘套,直接把和地面的无线电信号 “掐断”,让飞船进入一段 “失联” 状态。

这就是飞船返回地球时最惊险的环节 —— 穿越黑障区。过去它还有个吓人的名字,叫 “死亡黑障”。

为啥这么叫?因为地面控制中心看不到飞船的状态,也联系不上它,只能焦急地等着飞船冲出黑障区。

但在中国航天科技人员面前,再难的 “关卡” 也能被攻克!早在神舟十五号任务时,咱们就已经把这个曾经的 “太空难题” 变成手下败将。

这背后靠的可是满满的 “黑科技”!科研人员优化了雷达探测方案,让雷达变得更敏锐,还改进了光学观测策略,给地面装上了千里眼。

这样一来,就算飞船在 “失联”,地面也能精准锁定它的位置,再也不用干着急了。

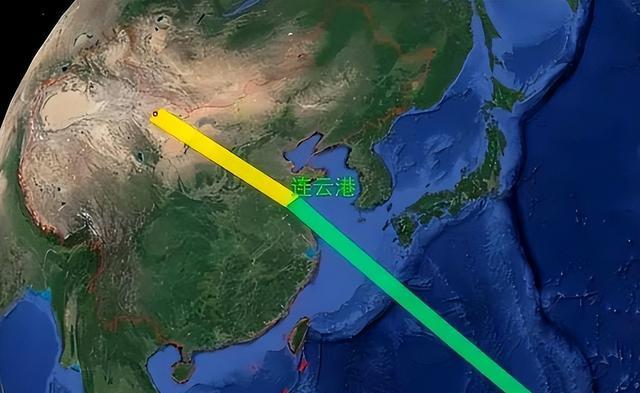

这次神舟十九号返回,敦煌测控区的雷达系统堪称 “闪电侠”,能在8 秒内完成 180 度转向,追踪返回舱轨迹的精度达到厘米级,比给头发丝量尺寸还准。

着陆区部署的小型光学设备也不甘示弱,只要天气条件允许,就能马上 “拍摄” 返回舱的实时画面,把它的一举一动都 “直播” 给地面。

这些技术搭配在一起,直接把黑障区从让人害怕的 “盲区”,变成了完全在掌控之中的 “安全区”。

从神舟一号到神舟十九号,中国航天一步一个脚印,不断积累技术、大胆创新,在测控、通信、材料等领域一路 “升级打怪”。从跟在别人后面 “追赶”,到现在大步走在前面 “领跑”。

这次突破黑障区,就是中国航天实力最生动的证明!

——【·天地协同,无缝衔接·】——

神舟十九号的返回不仅考验飞船本身的技术可靠性,更考验地面搜救体系的快速响应能力。

东风着陆场面积约1.3万平方公里,地形复杂且多为无人区,如何在最短时间内找到返回舱并确保航天员安全出舱,是搜救任务的核心挑战。

为此,中国建立了天地协同的立体搜救网络。空中,5架直升机随时待命,能在接到落点坐标后迅速抵达现场。

值得一提的是,此次任务还采用了先进的卫星通信技术,在无网络信号的戈壁滩上架设了两套卫通设备。

一套专门保障航天员和指挥中心 “打电话”,让他们在返回途中也能随时 “唠唠嗑”,报个平安;

另一套负责传输高清影像,把航天员凯旋的珍贵画面,实时 “直播” 给全国人民,让大家第一时间看到英雄归来的激动时刻。

大树里测控区的雷达系统堪称 “终极守门员”,作为 “最后一棒”,它的任务至关重要。

这套经过多次升级的雷达系统,就像一个反应超级灵敏的 “捕手”,能在返回舱冲出黑障区的瞬间,精准 “抓住” 目标。

然后以毫秒级的速度算出落点坐标,给搜救队伍指明方向。有了它,返回舱的位置就像被贴上了 “定位标签”,想藏都藏不住。

这支 “太空快递代收天团” 通过“测控-通信-搜救”三位一体的模式,把整个搜救任务安排得明明白白,充分展现了中国航天任务高度系统化和协同化的实力。

随着神舟十九号顺利返回,这支 “天团” 也将圆满完成任务。

而这,只是中国航天新征程的一个精彩片段,未来,还有更多的太空探索任务等着他们大显身手!

让我们一起期待明天航天员们的顺利归来!

参考资料