1900年5月25日,慈禧太后以光绪帝的名义,向十一国发布宣战诏书。

因为当时电报已经在清朝普及,所以诏书的下达不再像从前那样派人送至各地,而是通过电报的方式传达。

当时,负责传达宣战诏书的是邮政大臣盛宣怀,他拿到诏书之后,下令电信局只将诏书发给各地督抚,并告诉各地督抚不要奉命。

首先发声的是两广总督李鸿章,他给朝廷发去了一封电报,明确表示反对宣战:此乱命也,粤不奉诏!

李鸿章的表态,极大鼓舞了南方各地督抚,他们纷纷表示同意,在盛宣怀的撮合之下,他们最终联合起来对抗朝廷,并与列强达成协议,史称“东南互保”。

这段历史对清朝的影响很大,但教科书上却一笔带过,很多人根本不知道是怎么回事,其实东南互保的水,比我们想象的要深得多。

一、督抚权力的扩大

一、督抚权力的扩大清朝建立之初,给予了地方督抚很大的权限,可以与六部平起平坐,这主要是因为清朝统一战争的需要。

后来,清朝战事慢慢就结束,督抚权势过大,威胁到了皇权。

清朝皇帝为了限制地方督抚的权力,又在各地设置了布政使和按察使,从而分走了督抚的财权和司法权,雍正帝甚至授予布政使和按察使密折专奏之权,以对督抚进行制衡。

这还不算完,康乾时期,又制定了“以满驭汉”的策略,即在用人选择上以满人为主,汉人为辅,这是为了维护满人作为少数的统治地位。

因为这些制度的存在,清朝对地方军事、政治、财政都有很强的控制权,中央集权达到巅峰。

但是,随着太平天国运动的爆发,这一情况出现了逆转。

原来,在与太平天国作战的过程中,八旗兵、绿营兵根本不堪一战,几乎屡战屡败,使得太平天国得到了迅猛发展。

为了消灭太平天国,咸丰帝不得不依赖汉人,他下诏各地实施团练,组织地方武装,用以对抗太平天国。

此后,以湘军、淮军为代表的地方武装相继出现,这也预示着地方督抚自募兵勇的募兵制取代了原来的世兵制,兵权也由此下放至地方,原本掌握调兵权的兵部成为摆设。

到光绪后期,清廷更是一兵一卒都要依靠地方,尽管八旗兵和绿营兵还存在,但战斗力跟地方武装没法比。

清末洋务运动兴起后,因改革的需求,清廷又将财权下放到地方,地方就此掌握了军权、财权和人事权,中央集权几乎走向瓦解,督抚膨胀的局面开始形成。

更严重的是,无论是平定太平天国起义、洋务运动,还是清末新政,几乎都是汉人主导的,因此汉人与满人地位的扭转,也是清朝走向衰落的一个主要标志。

尤其在当时的南方,各地督抚几乎清一色汉人,这些汉人又大多是湘军系出身,朝廷曾试图扭转这一局势,但毫无例外遭遇失败。

这种局面的形成,其实是可以预见的,因为古往今来统治中原的少数民族,就没有哪一个离得开汉人的帮助。

就拿清朝来说,它从建立到走向强盛,都是汉人的功劳,当它遇到危机的时候,能解决问题的也只有汉人。

当然了,能够灭亡清朝的,除了汉人之外,别人都办不到,包括列强在内。

二、清廷与列强的误会19世纪末,列强掀起瓜分清朝的狂潮,逼迫清朝签订了大量不平等条约,清朝丧权辱国,简直丢人丢到家了。

但是,列强却没有发起灭清之战,这是因为列强之间也是有斗争的,它们存在利益冲突,不允许哪个国家独吞清朝。

更深层的原因是,自太平天国运动爆发之后,列强意识到中国人的反抗情绪太高,使得列强放弃了灭亡清朝的想法,转而扶持羸弱的清廷作为代理人,以从中国获取更大的利益。

为了使清廷顺从,列强使用政治施压、武力胁迫等手段,一度取得了很好的效果,但最后还是与清廷差生了误会。

这就要从慈禧太后与光绪帝的皇权之争说起了。

1899年,光绪帝成婚之后,正式开始亲政,此时清朝的局势比之前几十年要好得多,主要体现在以下几个方面:

第一,在经历了三十多年的洋务运动之后,清朝取得了长足进步,国力大大加强,甚至能击败法国了;

第二,大的内乱基本平定,外患也平息了不少,除了虎视眈眈的日本之外,列强对清廷的认可度是很高的;

第三,随着曾国藩、胡林翼和左宗棠等人的去世,地方督抚的权力呈现下降的趋势,且各地督抚总体而言是认可清朝的统治地位的,没人想着造反。

但是,光绪帝毕竟年轻气盛,他明知道自己能够上位,全赖慈禧太后在背后给他撑腰,反而将慈禧太后视为他掌权的障碍,不顾阻拦与日本开战,又联合帝党进行夺权活动,结果导致了甲午战争的失败。

站在帝王的角度来看,光绪帝想要夺回皇权似乎没错,但他错就错在,不该拿国运来赌博。

甲午战败之后,光绪帝威信扫地,为了扭转局势,也为了挽救大清,他打算实施变法。

从戊戌变法的内容来看,它的某些主张确实有用,能够帮助清朝走向强大。

但光绪帝不知道的是,列强能坐视清朝变得强大,从而无法控制吗?

慈禧太后也反对变法,她当然有私心,担心丢掉权力,但也深知其中利害关系,所以一直在阻挠变法。

为了减轻变法压力,也为了夺回权力,在帝党的蛊惑下,光绪帝竟然对慈禧太后动了杀心,企图来个“围园杀后”,结果被袁世凯告发。

慈禧太后怒不可遏,又担心任由光绪帝胡闹,会断送大清江山,于是与一帮守旧派一起,发起了戊戌政变,还囚禁了光绪帝,然乎堂而皇之的宣布“训政”。

接下来,慈禧太后干了一件更过分的事情,竟然打算换个人当皇帝!

慈禧太后的这个想法很可怕,支持者不少,但大多是满清贵族;反对者更多,主要是汉人,以各地督抚为主,因为在汉人看来,慈禧太后当权不符合礼法。

当然了,列强对此也是反对的,因为他们担心一旦光绪帝被废,清朝的政治生态将被打破,从而影响到他们的在华利益。

光绪帝的执政表现很糟糕,已经被列强认为是可以控制的,所以他们非常支持光绪帝,坚决反对慈禧太后改立皇帝。

1900年1月,慈禧太后下达诏书,宣布立端王载漪之子溥俊为大阿哥,即是皇位继承人,并将溥俊接入宫中。

各国公使对此感到十分愤怒,提出了强烈的反对意见,让慈禧太后误以为列强打算推翻自己、拥立光绪复辟,实际上列强只是想维持现状,不想清朝出现皇位更替这样的大动乱。

误会就此产生,加之列强态度一直很傲慢,导致慈禧太后的猜忌心越来越强,继而影响到了慈禧太后对义和团的态度。

义和团最开始的主张是推翻清朝,但随着列强的入侵,他们开始以“扶清灭洋”作为口号,这样一来性质就完全变了。

于是,就有不少人打算借助义和团来对抗列强,并对慈禧太后实施影响,慈禧太后便在剿抚之间踌躇不定,既想跟洋人对抗,又担心打不过洋人。

慈禧太后这一犹豫,列强就坐不住了,他们最不允许的就是清廷与民众联合起来对抗自己,所以必须阻止!

很快,列强就聚在一起进行了讨论,得出的结论是,必须在自身未受到威胁时,将军队运到北京保护大使馆和本国人民,并对北京及周边的义和团进行剿杀,同时派遣军队占领大沽口炮台,以此来威慑清廷。

洋人的一系列动作,只是为了维护自身在华利益,却被慈禧太后误以为是要推翻自己,拥立光绪帝复辟,她当然不干了,索性就联合义和团对抗洋人,向列强宣战!

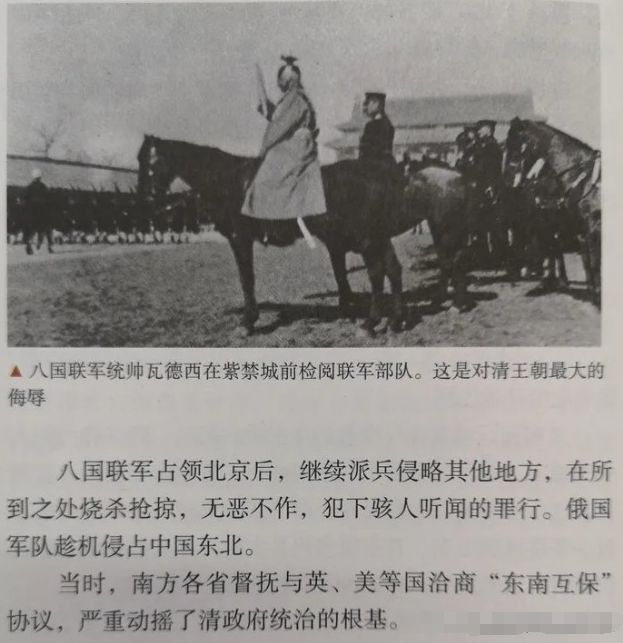

到这时,误会就越来越深了,慈禧太后身为局中人,当然看不透了,但各地督抚很清楚,列强没打算灭了清朝,他们只想保护自身利益,这就是个天大的误会!

三、地方督抚的应对措施对于义和团,大多数督抚的态度都很坚决,那就是坚决剿灭,因为他们不但危害国家安全,还会招致列强的反扑,搞不好列强借机全面入侵,清朝根本打不过,到那时只能亡国。

当然了,督抚们也很清楚,列强想要的只是利益,而不是灭亡清朝,只要不宣战,不让列强狗急跳墙,列强是不会主动开战的。

所以,问题的关键点就在于,慈禧太后能不能充分体会列强的心情,不要废掉光绪帝,并对义和团实施剿灭。

为此,督抚们不断劝说慈禧太后不要开战,但慈禧太后硬是没听进去,将义和团引到北京来,对洋人进行了大屠杀,作为应对之策,列强组建了八国联军,目标直指北京。

督抚们当然不会为慈禧太后的错误买单了,也不想自己的权益受损,所以他们打算对慈禧太后来个釜底抽薪,即东南互保。

督抚们抓住列强只想保住自身利益的心理,向列强提出,他们不会出兵帮助清廷对抗列强,也不会支持义和团,必要时还会对义和团进行剿灭,并且会保护列强人员和在华利益,只要列强同意不出兵登陆长江流域。

督抚们的话说到列强的心坎上去了,当即同意了要求,但对于清廷,他们必须教训一下,要不然以后还会闹幺蛾子,督抚们则也无法阻止。

那么,有哪些督抚参与其中呢?

除了最开始的李鸿章之外,还有两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、闽浙总督许应骙、山东巡抚袁世凯、浙江巡抚刘树棠、安徽巡抚王之春和广东巡抚德寿,另有陕西巡抚端方、四川总督奎也支持东南互保。

可见,东南互保不止在东南,还包括中南和西南部分地区,几乎占据了清朝半壁江山。

督抚们只顾自保,不顾朝廷死活,这要是放到过去,那就是造反,但在当时的环境下,可没人这么说,李鸿章很聪明地用了“乱命”这个政治字眼,而且告诉清廷:

“如果不自量力而轻易尝试一战,恐怕数千年的文物之邦,从此到这里就结束了。”

所以,督抚们的行为上升到了保护清朝的高度,而不是通常所认为的造反。

实际上,督抚们对清廷的用心比较险恶,正如张之洞所说,如果慈禧太后和光绪帝遇难,他们就拥立李鸿章当总统。

并且,李鸿章还联系了革命党人孙文,堂而皇之地提出广东独立的想法,请孙文回来协助,孙文的态度非常积极。

督抚们公然不奉朝命,开了清朝宣布独立之先河,他们之所以敢这么做,还不是因为他们手上掌握着地方大权,朝廷根本奈何不了他们。

实正前文所说,晚清时期督抚权力很大,他们如果串联起来造反,清朝早就完蛋了,只不过他们选择扶持清廷。

四、东南互保究竟保了什么在督抚们看来,清廷就是在瞎折腾,放着好日子不过,非要跟洋人过不去。

倒不是说,督抚们就非得跟洋人串通一气,主要是因为当时的中国,还不具备战胜洋人的实力,得慢慢发展自身才行,洋务运动还是要继续搞下去的。

在清朝强大之前,保持现有的平衡是很重要的,不要动不动就开战。

当然了,督抚们也不是一点私心都没有,如果没有利益冲突,他们也不会那么积极,要弄清楚这件事,就得从盛宣怀说起了。

我们都知道,洋务运动是以各地督抚为主的,尤其是南方督抚,他们一方面寄希望于“师夷长技以制夷”,以此来对抗列强、挽救国家,另一方面则从洋务运动中获利匪浅。

盛宣怀,洋务运动的重要操盘手和投资者,他是李鸿章的亲信,是典型的官僚买办,也是最早提出东南互保的人之一。

在洋务运动的过程中,盛宣怀在南方和京津地区进行了大量投资,兴办了庞大的洋务企业,所以他迫切需要社会安定,从而保住自身经济利益。

但是,义和团所到之处破坏铁路和电线,这些是盛宣怀发家致富的根本,因此他反对义和团。

盛宣怀也不希望慈禧太后跟洋人开战,因为战争的爆发也会影响他的经济利益,所以他极力劝说各地督抚拒绝奉诏。

与盛宣怀一样,各地督抚也反对义和团,不支持对洋人开战,他们虽然不直接参与经商,但毫无例外都有代理人的,都是洋务运动的受益者。

再一个就是,督抚们在各自属地之内的权力很大,为了不让自己失去既有权势,他们不希望受到战争波及,只想保境安民,义和团和洋人离他们越远越好。

说白了,督抚们搞东南互保,就是在告诉洋人:开战是慈禧太后的主意,跟我们无关,你们找她的麻烦就行,我们还可以继续当朋友。

从以上内容,我们可以知道,东南互保让南方得以安稳,百姓的生命财产得以保全,督抚们权势地位和利益得到存续。

当然了,在东南互保具体执行的过程中,它的一些其他作用也被体现出来:

东南互保看似是督抚们的集体“造反”,实际上它对清廷的延续很有好处,因为它保护了清朝的财税重地,使得清朝得以继续存活下去。

当然了,东南互保的实施,也使得清廷失去有力支援,加速了慈禧太后“西狩”,清廷威严扫地,权势进一步削弱,督抚们的权力则急剧膨胀,形成尾大不掉之势。

朝廷无力控制督抚,就导致后来在辛亥革命当中,督抚们纷纷宣布独立,可见东南互保对历史的进程是有很大促进作用的。

另外,东南互保确保了地方的安稳,使得地方经济得以安稳发展,民族工业迅速扩张,这就为日后的实业救国打下了坚实的基础。

一个有趣的事情是,东南互保看似是督抚与洋人勾结,其实是一个很好的御敌之策,因为条约确保的洋人的权益,但也限制了洋人的活动,列强不能随意南下蹂躏。

我举个例子来说,1900年6月30日,一艘英国炮舰突然行驶到汉口,盛怀宣当即根据《东南互保条款》询问此行目的,英国领事则说此次不是军事目的,并表示道歉,还承诺日后不再让英国水军进入长江流域。

可见,东南互保其实是有遏制列强入侵的作用的,它就是一把双刃剑,让洋人爱恨交加。

五、慈禧太后的反击东南互保,保护了东南诸省的安全,也保全了列强的利益,清廷其实也因此受益,但对于封建制度的皇权而言,却损害极大。

慈禧太后西逃之后,她的一切供应,也大多依靠东南,可见东南互保兼顾了清廷的安危。

而在与洋人谈判的时候,洋人曾提出“惩办祸首”和“两宫回銮”两项条件,张之洞等人就此事与洋人进行了斡旋,他们同意惩办祸首,但在列强撤军之前,不同意两宫回銮,他们还对慈禧太后的行为进行了辩解,说慈禧太后开战是因为奸臣所误。

列强寄希望于以张之洞为代表的督抚保全他们的在华利益,所以放弃了两宫回銮的要求,这就保全了慈禧太后和光绪帝的安全。

虽然如此,但受到东南互保的影响,清廷只得独自对抗八国联军,使得武卫诸军损失殆尽,中央集权再遭沉重打击。

东南互保实施之后,慈禧太后的心情是很复杂的,一方面她恨督抚们不听号令,另一方面又希望督抚们能提供必要支援。

督抚们当然也没有把事情做绝,首先他们根据上谕中“各督抚互相劝勉,联络一气,共挽危局”等文字内容,说东南互保即是联络一气,这就把督抚擅自缔结和约变为政府授权下的合法行为,把慈禧太后搞得也没脾气了,只能选择默许。

其次,督抚们一方面对清廷釜底抽薪,另一方面则积极伸出援手,帮慈禧太后渡过难关,与列强和谈的达成,以及战后的重建,全依赖督抚们的支持。

所以,慈禧太后回京之后,也无话可说,非但不能惩罚,还奖赏了“有功人员”。

不过,东南互保最终还是没能进行到底,这是因为李鸿章、刘坤一等核心人物去世后,慈禧太后趁机进行改革,扶持袁世凯上位,大力训练新军,同时派遣铁良南下收权,先后收回了南方八省督抚的部分权限,使得东南互保走向瓦解。

只不过,当时清朝的危机已经进一步加深,慈禧太后的这些举措显然徒劳无益,清朝的灭亡只是时间问题。