20世纪50年代,中国人民志愿军以其卓越的战斗力闻名于世。这支被誉为"全球顶尖轻步兵"的部队,在朝鲜战场上独立对抗由美国主导的16国联合部队。面对当时世界上最强大的军事力量,志愿军凭借顽强的战斗意志和卓越的战术素养,成功遏制了联军的进攻,最终迫使对方同意停战。这一战果不仅改变了朝鲜半岛的局势,更在世界军事史上留下了浓墨重彩的一笔,成为以弱胜强的经典战例。

在抗美援朝战争中,中国人民志愿军展现出了超乎想象的战斗意志和身体素质,创造了许多令人震撼的英雄壮举。这些战士们突破了人类生理的极限,用血肉之躯谱写了一曲曲感天动地的战歌。他们的英勇事迹不仅体现了顽强的战斗精神,更为后世树立了不朽的丰碑。在这场艰苦卓绝的战争中,志愿军将士们用行动诠释了什么是真正的英雄主义,他们的表现堪称军事史上的奇迹。这些非凡的壮举,不仅彰显了中国人民的坚强意志,也为世界军事史留下了浓墨重彩的一笔。

从理论上讲,抛开武器装备和后勤保障不谈,这支军队的战斗精神、战术水平和指挥能力应该是全球顶尖的。然而,根据志愿军部分高级将领的回忆,在进入朝鲜战场之前,实际情况与这种预期相差甚远。

1950年6月25日,朝鲜半岛爆发战争。面对南朝鲜军队的接连失利,美国对亚太地区的局势感到严重忧虑。他们担心苏联会利用这一机会,在东亚地区进一步扩张势力,同时将美国的影响力完全排除出该区域。

1950年6月30日,美国总统杜鲁门正式批准远东地区美军指挥官麦克阿瑟拥有全面指挥权,可以调动其麾下所有陆军部队投入军事行动。这项命令下达仅两周,美军第25步兵师就迅速抵达朝鲜半岛,随即与金日成领导的朝鲜人民军展开正面交锋。

鉴于美军可能直接介入朝鲜战事,并存在对中国构成威胁的潜在风险,相关会议经过讨论,决定从原第四野战军中抽调部分兵力,组建新的东北边防部队。这一举措旨在加强边境防御,确保国家安全。

重新组建的东北边防部队主要由原四野13兵团的三个主力军——第38军、第39军和第40军组成,随后又补充了第42军以及曾泽生指挥的第50军。此外,还配备了炮兵第1师、炮兵第2师、炮兵第8师,以及高射炮兵、工兵和装甲部队等支援单位,总兵力达到25.5万人。这支部队由粟裕担任司令员兼政委,负责指挥和统筹作战任务。

人们普遍认为,第四野战军是解放军中规模最大、装备最精良的主力部队,其中的第38军和第39军历经多次重大战役,是部队中最具战斗力的王牌劲旅。

这些部队的指挥官都是1955年授衔的中将,他们在战场上立下赫赫战功。具体来说,38军由梁兴初和刘西元带领,39军的指挥是吴信泉和徐斌洲,40军由温玉成和袁升平负责,42军则由吴瑞林和周彪统领。这些将领在军事领域都取得了显著成就。

表面上看,这些部队都是久经沙场、实力强劲的精锐之师,但事实上,随着解放战争接近尾声,它们的主要任务已经发生了转变。各部队纷纷投入到地方重建和生产恢复的工作中,几乎都转型为以建设为主的兵团。

随着大规模战事的终结,国家不再需要也无法维持庞大的军队规模,因此大批退伍军人开始逐步回归平民生活。

在抗战和内战时期担任团、营级职务的军官,战后主要面临三种去向:一部分选择转业到地方部门任职,另一部分被调往新成立的军事机构继续服役,还有相当一部分人进入学校进行文化知识的学习。这些军官中,留在原部队继续任职的比例相对较少。

基层官兵的结构发生了显著变化,留守部队的人员主要投入生产建设任务,导致日常军事训练长时间中断,士兵的战斗技能和战术素养整体下滑。

毛主席和周总理当时并未预料到,也不主张金日成迅速对南朝鲜发动战争。因此,我们匆忙组建了东北边防军,这一决策随后引发了一系列始料未及的复杂问题。

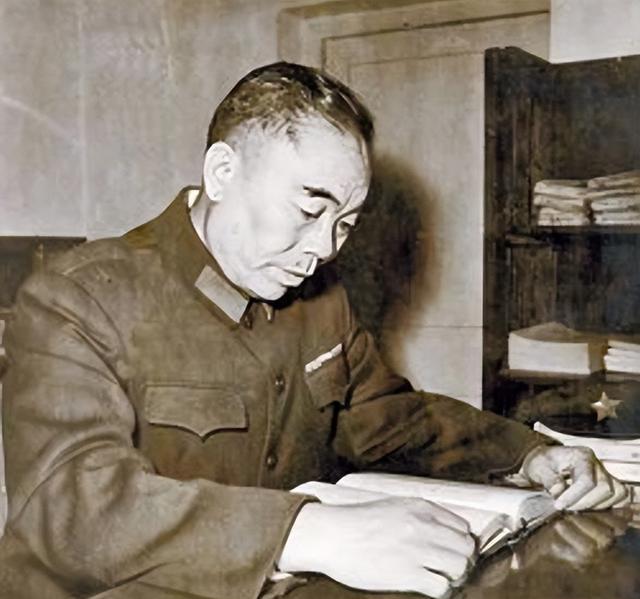

汪洋刚被重新任命为39军116师师长,就接到了调往东北的指令。他立即回到部队,深入了解了中基层干部和士兵的现状,内心感到十分担忧。

39军下属的115、116、117三个师进行了大规模人事调整,团营级干部基本都换了。具体来说,18个团的领导中,只有3位是原来的老将,其余全是新上任的。至于营长和指导员这个层级,更是全部由新人担任。这种全面换血的情况在116师表现得尤为突出。

邻近的38军同样面临大规模人事调整。团级主要官员中,90%被调动,涉及副团长、团副政委、参谋长、副参谋长、政治部主任、营长、指导员等营级以上职位,总计调动人数高达420人。

由于原先有实战经验的将领大多被替换,而新上任的指挥官又缺乏实战指挥能力,这直接导致了指挥层与士兵之间缺乏默契和了解。这种状况在战场上会引发严重的指挥混乱,影响作战效果。

汪洋提到,他离开军队已经超过一年,这次重返老部队让他感到非常兴奋。然而,当他深入了解现状后,发现116师发生了显著变化,许多曾经的战斗精英都已经调离了岗位。

116师当时的情况是这样的:他们已经从一线作战部队转为了战略预备队,主要负责生产任务,这种状态持续了将近一年。整个部队的氛围非常轻松,完全没有了战时的紧张感,可以说是进入了和平时期的状态。

听说要调往东北,可能还要和美军正面交锋,全师官兵都感到措手不及。汪洋心里直打鼓,觉得自己这次调动是不是太草率了。毕竟面对美军,这场仗可不好打!

汪洋视察部队时,发现人员状态尚可,但当他看到装备质量和训练水准后,脸色立刻变得凝重。

汪洋来到汽车连视察时,发现情况不容乐观。由于部队长期承担生产任务,所有车辆和马匹都被用来运输物资,缺乏必要的维护。许多临时调回的车辆磨损严重,能否正常行驶都令人担忧。

说到驮马,情况也不容乐观。这些马在地方上吃不到什么好饲料,干的活又特别重,所以普遍都瘦得不行。更糟糕的是,很多驮马的马鞍莫名其妙就不见了(反正它们也不驮人),结果导致它们根本运不了多少货物。

根据战斗部署,部队开拔时必须配备标准弹药储备。具体来说,炮兵连需要准备100枚山野炮炮弹、80枚100毫米榴弹炮弹以及50枚105毫米榴弹炮弹。这些弹药数量是执行任务的基本保障,确保作战单元具备持续火力支援能力。

116师炮兵连的运输能力有限,目前只能运送100发不同口径的炮弹,这还不到标准弹药储备的一半。这样的弹药量显然无法满足实战需求。

在战场上,修建防御工事的工具状况非常差。由于部队在没有战斗时无法缴获或补充物资,损坏的工具只能被丢弃,导致连队现有的工具严重短缺。以38军112师为例,某些班级甚至只有一把完好的小铲子可用。

在军事会议上,汪洋接到军后勤部的报告:不要嘲笑邻近的38军了,我们39军也面临装备短缺的问题,具体来说,小镐缺了3000把,小锹少了4000把。此外,士兵的水壶、雨衣、米袋、干粮袋、挂包、手榴弹袋和子弹袋都严重不足。

部队到达东北边境后,开始检查武器装备,发现由于储存和维护不到位,很多装备都出现了生锈、损坏和零件缺失等问题。边防军最初的四个军中,有497门火炮需要修理,这意味着超过三分之一的大炮都不能正常运作。

在检查火炮设备的过程中,修理厂的工作人员发现,有近百门不同类型的火炮出现了生锈问题。更令人惊讶的是,有些火炮由于长时间闲置,炮筒内竟然成了麻雀筑巢的地方。这种情况在人民解放军的历史上极为罕见。

根据标准作战配置计算,边防部队急需增配轻武器2500余件,其中包含机枪与步枪,还需各类火炮500余门。此外,后勤保障方面要求提供马匹4400多匹,包括战马和运输用驮马,同时需要补充军用卡车3500余辆。除此之外,部队还缺少大量零散装备和物资,数量难以精确统计。

政务院接到部队的报告后,周总理得知情况后也感到意外。他直接找到负责工作的副司令员萧劲光和副政委萧华,语气严肃地指出:“现在咱们的部队有点变味了,不像战斗队伍,倒像是生产队了!武器装备要么坏了,要么锈了,很多装备器材都拿去搞生产了。现在要打仗了,啥都得修,啥都得补,这怎么行?”

看到部队的准备工作做得不够充分,想到即将在东北与号称全球最强的美军对抗,汪洋心里非常担忧。这一仗如果打不好,怎么对得起毛主席和全国人民的期望?

38军和39军作为首批加入东北边防军的部队,在时间准备上相对宽裕。相比之下,曾泽生率领的50军直到10月初才收到调令,正式编入边防军队伍。这种时间上的差异,反映了各部队在部署节奏上的不同安排。

在辽沈战役期间,原属国民党阵营的第50军宣布起义。由于该部队规模有限且作战能力较弱,中央军委最初计划将其转为炮兵编制。考虑到炮兵通常部署在战场后方,执行任务相对单一且安全性较高,这一安排也能有效减轻曾泽生所面临的压力。

曾泽生一接到上级指示,马上把各地分散的官兵集中起来,迅速向东北方向进发。由于时间紧迫,部队连基本的炮兵训练都没能开展,更别提像其他部队那样有充足的时间补充武器装备和物资储备了。

50军在初期参与的两次战役中表现并不理想,战斗过程异常艰难,取得的成果也不显著。然而,在第三次战役中,随着兵力的补充,他们终于取得了重大突破,成功全歼了英军第29旅的皇家重型坦克部队。这一胜利使他们在汉江以南地区声名鹊起,奠定了其重要地位。

与曾泽生相比,66军的处境更为紧迫。肖新槐和王紫峰领导的这支部队在10月23日才接到紧急通知,要求立即投入战斗。他们没有像曾泽生那样拥有几天的准备时间,而是因为第一次战役的迫切需求,突然被调往朝鲜战场。这种仓促的部署使得66军面临更大的挑战。

肖新槐仅用一天时间集结部队并安排登车,许多士兵上午还在田间收割小麦,下午便已登上列车。战斗编组、武器弹药的检查与分发均在车厢内进行,部分损坏的装备因时间紧迫无法更换。

由于时间紧迫,部队的思想动员工作未能及时展开,中基层干部和普通士兵的心理状态也未能充分调整。同时,部分队伍的粮食补给和装备更新也没有到位,这些因素不可避免地削弱了整体的作战能力。

尽管这支部队准备时间有限,但他们在朝鲜战场上却表现惊人。汪洋率领的第116师在云山与美军精锐的第一骑兵师展开激战,这是志愿军与美军的首次正面交锋。结果,116师成功击溃了美军两个团的兵力。

在抗美援朝战争中,志愿军连续三次重大战役展现了强大的战斗力。首次交锋,我军便将装备先进的"联合国军"逼退至清川江以南区域。随后的第二次战役中,我军在东、西两线同时出击,重创美军第八集团军,并一路追击至汉江以北。第三次战役更是取得突破性进展,我军成功攻占汉城,战线推进至"三七线"附近。值得注意的是,从志愿军入朝作战开始,到取得这些重大战果,仅仅用了不到三个月的时间。

倘若朝鲜战争晚些打响,给予中国志愿军更充足的备战时间,联合国部队或许将面临比固守三八线更为严峻的挑战。战局的推迟将为志愿军创造更有利的军事部署条件,使他们在战场上占据更大优势。这种假设情形下,联合国军队的防线可能承受更大的压力,战场态势或将发生显著变化。历史进程的微妙差异,往往会对战争结果产生深远影响。