周总理去世后,在全国各地出现了一份伪造的“周总理遗言”,引起了巨大的轰动。

鲜为人知的是,伪造这份“遗言”的作者,后来竟然成为一位著名作家。

这位作者,名叫李君旭,1953年出生于浙江杭州,在“文革”时期当过知青,1975年进入杭州汽轮机厂工作。

1976年1月,当周总理去世的消息传到杭州后,李君旭非常悲愤,既为周总理的离世而惋惜,也为“四人帮”的倒行逆施而义愤填膺。

更让李君旭难以理解的是,周总理在临终前为什么没有留下遗嘱?这不是让“四人帮”更加肆无忌惮了吗?

李君旭越想越气,突然在脑海中出现了一个计划:不妨“替”周总理写一份遗嘱,把自己想说的话都说出来!

李君旭知道,要想让大家相信这份“遗嘱”,必须要符合周总理的口吻,于是,李君旭就开始大量翻阅周总理的相关资料,了解周总理的说话语气,经过很多天的努力,终于完成了这份伪造的“周总理遗嘱”。

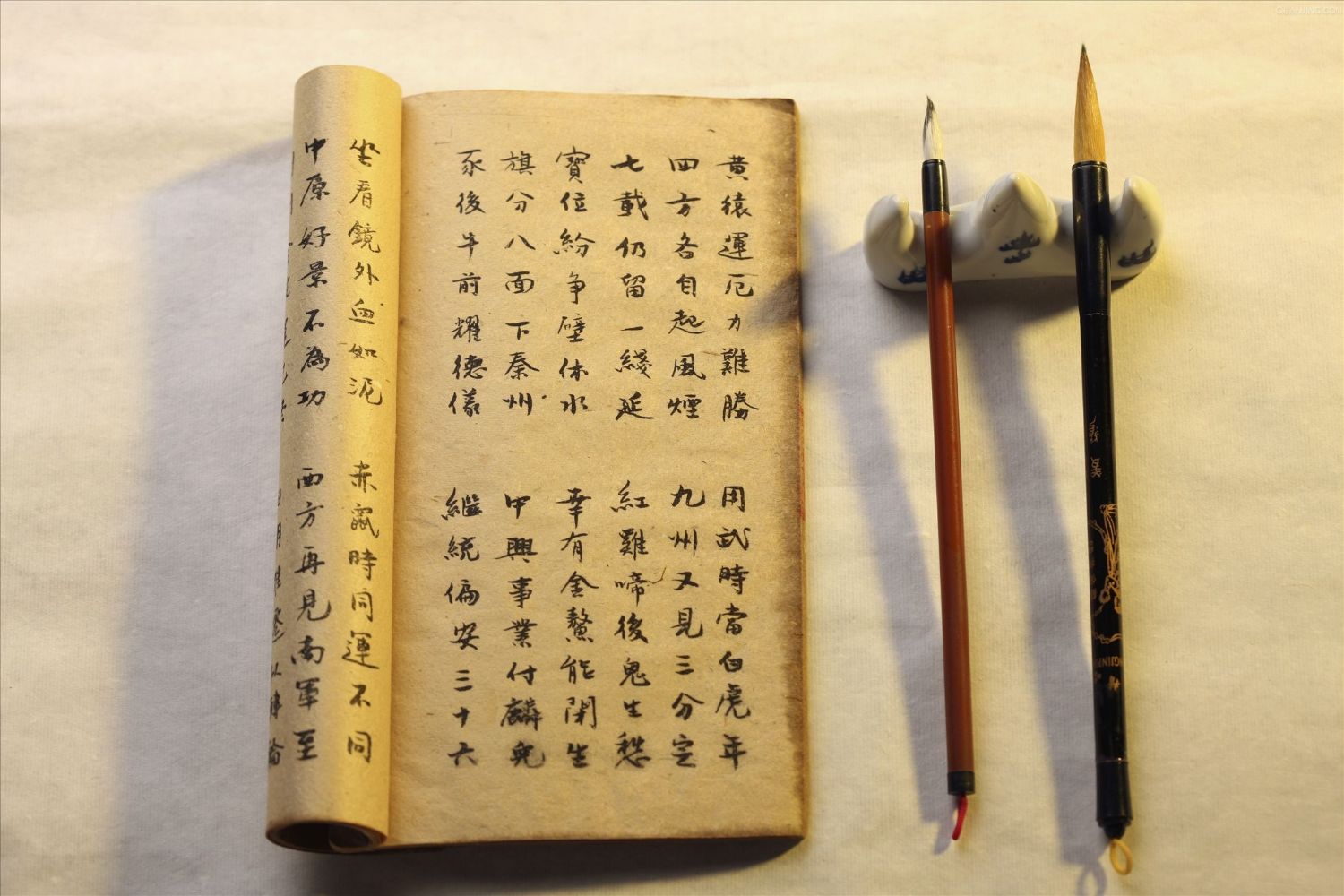

鉴于这份“遗嘱”长达一千多字,不能全文照录,就用图片代替吧——

应该说,这份“遗嘱”写得还是非常不错的,符合周总理的身份和说话的口吻,更重要的是,这份“遗嘱”发出了让邓小平继续主持工作的呼声,符合全国广大群众的共同心声。

因此,这份“遗嘱”很快就流传了开来,先是在杭州,很快就扩大到浙江全省,然后又迅速传遍了全国各地,连远在黑龙江、内蒙古、新疆等地,也都出现了无数手抄本,这在通讯手段还很落后的那个年代,堪称一个奇迹!

到了1976年4月5日,也就是清明节期间,北京上百万群众自发来到天安门广场,纪念周恩来总理,并发出了“支持邓小平、声讨四人帮”的口号,引起了很大的轰动。

这件事,自然也引起了“四人帮”的敌视,就把目标定在了“周总理遗嘱”上面,认为就是这份“遗嘱”,才引发了这次“天安门事件”,于是,就开始在全国追查这份“遗嘱”的作者。

一个月后,正在上班的李君旭被带走了,关进了北京的一座监狱,他的父母和好几个朋友,也都受到了牵连。

据李君旭后来介绍,关押他的房间非常小,只有一张床和一盏灯,为了防止他自杀,这盏灯每天晚上都要亮着,李君旭睡不着觉,看守人员就给他吃安眠药。

如果一直这样下去,用不了多久,人就会变得精神失常,李君旭就想了一个办法。

什么办法呢?他每天可以看《人民日报》,就在报纸上找地名,随便找到一个地名,就开始想象这个地方的风景、建筑、风土人情。

一开始是国内的地名,后来又开始找国外的地名,甚至给这些地方设计出了城市、港口、铁路等等。

就是靠着这些“胡思乱想”,李君旭才没有发疯,熬过了一年半的时间。

到了1977年11月,“文革”早已经结束了,“四人帮”也已经被打倒了,很多冤假错案都得到了平反,其中就包括李君旭,不但不再是“反革命分子”,反而成了反对“四人帮”的英雄。

李君旭回到杭州后,受到了热烈欢迎,后来一路升任杭州大学宣传部副部长、《浙江日报》文教部副主任、《东方青年》总编辑等职。

从那份“遗嘱”来看,李君旭的文学水平还是很高的,因此,他恢复自由后,就开始笔耕不辍,创作了很多文学作品,成为小有名气的作家,获得过全国第二届报告文学奖,并加入了中国作家协会,成为一名专业作家。

但不幸的是,当年那一年半的坐牢经历,给他的身体和精神落下了难以治愈的后遗症,不得不坐上了轮椅,精神也不是很好,一直需要有人照顾。

2014年2月9日,李君旭在家中病逝,享年61岁。

据说,李君旭是突然离世的,没有留下一句遗言。

想想也真是让人感慨,李君旭因伪造周总理的遗言而闻名,最后却没能给自己留下一句遗言。

(参考资料:《重返1976:我所经历的“总理遗言”案》《党史文汇》)