俗话说:爱屋及乌。

粉丝喜欢爱豆,会将爱豆身上所有的东西都一一拔高神话,发扬其优点,屏蔽其缺点,总之一句话,在粉丝眼里,爱豆就是世上最完美之人。

如果粉丝们只是去无限神话爱豆的相貌,这倒无可厚非,毕竟情人眼里出西施,长相这个玩意本身就是见仁见智,笔者一直认为赵大叔就比冠希哥帅,你也不能挑理。

但是,如果粉丝们将一些爱豆身边常识性的东西也给神话了,那就没必要了,因为不仅会贻笑大方,甚至连爱豆本人都不会待见这种行为。

本文要说的就是相声界被部分人神话的相声“商演”。

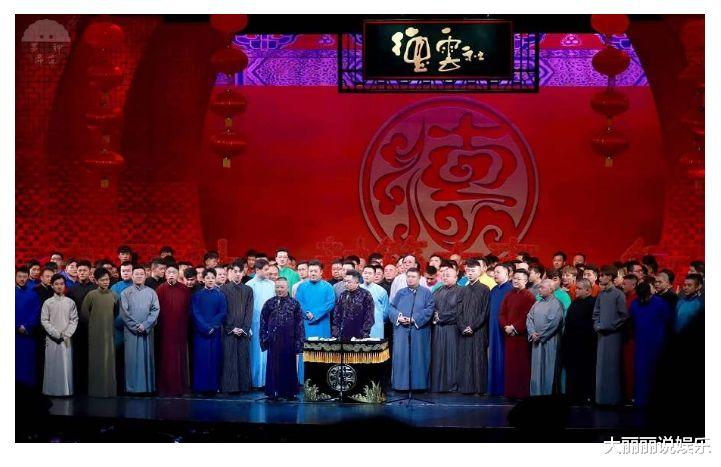

现在一说起相声商演来,总有人会提出各种各样奇怪的观点,比如相声商演是德云社首创,只有德云社才能开得起来相声商演,只有德云社才能在国外开相声商演等等。

事实上确实如此吗?咱们聊聊:

一、什么是相声商演?

商演,顾名思义就是商业演出,以盈利为目的,以卖票为主要手段,以表演节目为载体的演出活动,均可以称之为商演。典型的如“同一首歌”巡回晚会等。

商演对应的是义演、慰问等不需要花钱不需要买门票的演出,典型的如“心连心”艺术团慰问演出等。

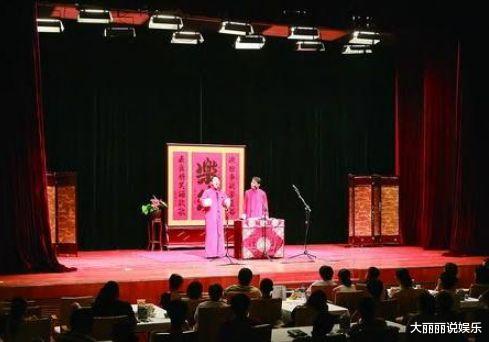

不过,在相声领域商演是分狭义和广义的,广义的商演就是所有卖门票的演出,狭义的商演指的是大型场馆举行的大型演出,相声小剧场虽然也属于商演的一种,但它并不在狭义的大型商演之内。

二、旧社会的相声商演

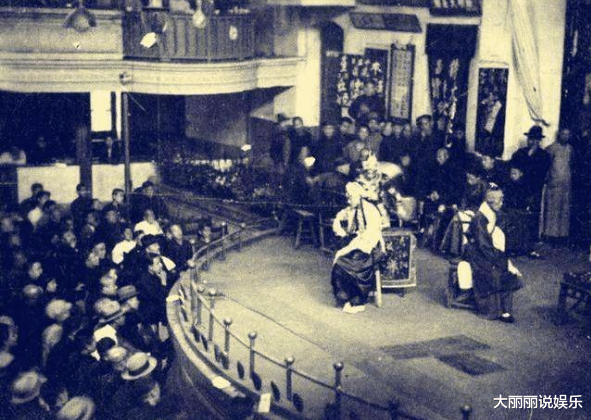

解放前,相声行业的一般演出形式有画锅、撂地、戏园子、堂会和茶社等,原则上讲这些都算商演,毕竟观众想听相声就得掏钱,但这都属于广义上的相声商演。

其中,相声茶社的演出就相当于现在的相声小剧场,不过花钱方式并不一样,大部分茶社是零打钱,小部分茶社是按段收费,跟坐早年的公交车似的,听的越多花钱越多,不像现在的小剧场,买了一张票进去从头听到尾。

当然,除了上面列出的演出形式外,相声演员还有几种方式可以挣钱,一个是广播,另一个是串窑子,还有就是类似于现在大型商演的公司演出。当年有一些大公司比如煤矿、港口什么的,他们也会聘请相声演员周末晚上去说相声丰富职工生活,这些公司演出的场所相对比较大,台下人也多,这就和现在的大型商演类似了,只不过台下的观众都是职工不需要另外掏钱。

旧社会能算得上大型商演的相声演出还有,主要在上海,当年上海的娱乐事业比较发达,因此也成为很多相声演员跑码头的落脚点,像万人迷李德钖就曾率领北方的相声演员到上海大世界演出,可惜万人迷的形象和口音不适应上海观众,崴泥了,全靠陈涌泉的父亲陈子贞他们挽回了一些口碑。

不过,上海的大型商演主要还是以什样杂耍为主,和天津的燕乐戏院差不多,有快板、魔术、杂技、相声和大鼓等节目,并不算相声专场商演。

二、解放初的相声商演

解放初期,相声行业同时开发出了两个新的演出方式,一个是慰问演出,一个是大型相声商演。

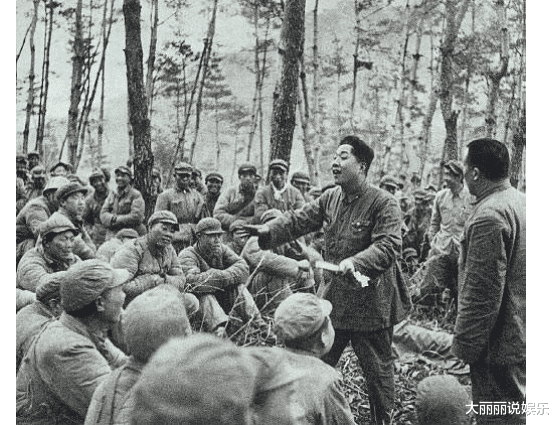

慰问演出主要是相声演员们前赴后继前往朝鲜前线慰问志愿军战士,陆续去了好几批,像知名艺人常宝堃、赵佩茹、马三立、侯宝林都去了,以后这种到部队慰问演出也成了相声行业演出形式的组成部分,像常贵田、高英培等人都曾到过福建前线和广西前线等地慰问演出。

大型相声商演则是从相声改进小组开始的,当时侯宝林、孙玉奎和罗荣寿他们将全市的相声演员集中到一起培训、学习和排演新节目,然后开始在长安戏院等地进行大型商业演出。

侯宝林曾回忆说,1950年他去长安戏院定场地,主管让他们卖4毛或5毛一张票,怕卖贵了没人买。但侯宝林坚持要和裘盛戎、荀慧生他们一样卖8毛,长安戏院被侯宝林的自信打动,将300元的场租改成门票提成,最后果然上千人的座位全卖光了,连演两天都是爆满。

这次大型商演成功后,侯宝林率领同行们又转战吉祥戏院,然后又到天津上海巡演,结果天津那边更火爆,出现了有人通宵排队买票的盛况,和梅兰芳的演出是一个待遇。

从这时候起,北京和天津的相声商演形式就固定成两种,小剧场和大剧院。这也是最早的相声专场大型商演的开始。

可见,相声大型商演的真正起步和成熟是在1950年,第一批能开上千人大型商演并且还能卖光高价票的相声艺人是侯宝林、罗荣寿他们,并不是半个世纪后的郭德纲。

三、改革开放后的相声商演

相声大型商演最活跃的时代就是上世纪八十年代,由于改革开放后人们迫切需要丰富文化生活,而相声又是人民群众特别喜欢的节目,因此整个八十年代成为相声行业有史以来最火爆的时期,没有之一。

八十年代相声大型商演主要由各曲艺团体进行,其中的翘楚是马季姜昆领衔的中央广播说唱团,赵振铎李金斗师徒领衔的北京曲艺团、侯耀文石富宽领衔的铁路文工团说唱团还有苏文茂马志明等人领衔的天津曲艺团,此外其他各省的相声团体比如高笑林领衔的安徽曲艺团也都积极投入到商演中去。

这些曲艺团的演出地点遍及全国,除了日常到部队、工矿企业、铁路工地的慰问演出任务之外,大型商业性演出也在全国各地开花。比如姜昆曾带队到铁岭开大型商演,就是在那里发现了赵本山。比如赵振铎曾率北京曲艺团到无锡演出,结果第一天水土不服效果极差,赵振铎一个大团长在后台直接哭了,然后连夜改本子改思路,第二天的演出大获成功。

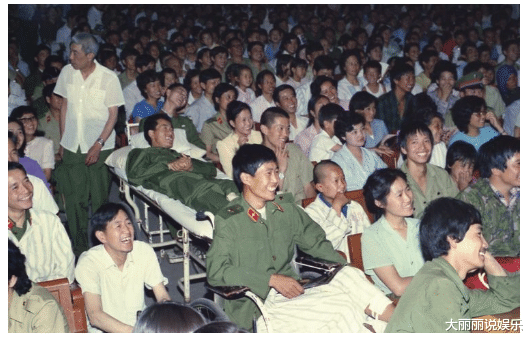

笔者小时候曾看过姜昆带队的大型商演,地点在一个大礼堂,坐满了之后又加座,全场至少有上千人,票价起步是20元,基本上就是坐在角落里了,记得当时笔者一学期的学费是5元,一个会计的月工资是四五十块左右。看一次姜昆也是挺奢侈的消费,毕竟那时候他的名气太大,戴志诚说当年在他眼里姜昆就是皇上,语言虽夸张一些,但姜昆的咖位确实极大。

马季曾回忆说,他和姜昆一起去一个城市开商演,街道上全是欢迎的人群,感觉跟半个城市的人都来了一样。

除了这些专业团队之外,一些相声演员也开始走穴,能享受马季姜昆待遇的则是杨振华金炳昶,他们俩到吉林通化搞商演,一场给300元,相当于普通工人半年工资。通化的大街上挤满了人群看杨振华金炳昶,到演出时更是到了万人空巷的地步,堪称现代“净街王”。

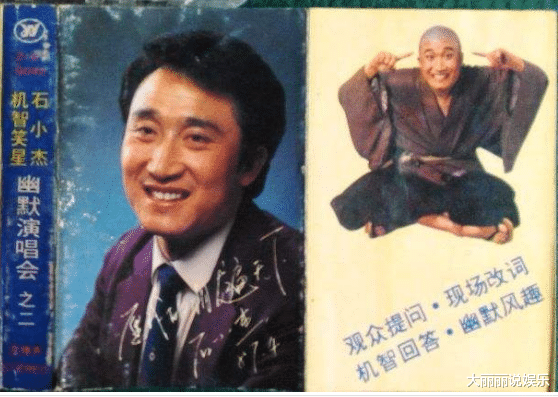

还有高元钧的徒弟石小杰,当年他还是一名相声演员,他把相声和流行歌曲结合起来,再学习张帝的表演技巧,开发了属于自己的相声商演模式,在全国巡回演出一百多场,一场能赚上万元,他是相声界第一位赚到100万的演员,那个时代的一百万!

此外,现在的相声商演流行送花什么的,那也是八十年代开始兴起的,第一个搞这个节目的是“燕双鹰”他爸张志宽,他到南方走穴学来了送花这招,然后用到曲艺演出里,一开始一个花篮代表一定小费,只要有人送花篮演员就得继续表演,在德云社早期广德楼时也是这么玩儿的,现在这个形式简化成就是白送表示喜爱了。

至于相声出国商演,首先吃这个螃蟹的也是侯宝林,他率领侯耀文、师胜杰、常宝华常贵田等人到美国巡回演出,连演五个城市,场场爆满。马季姜昆的团队则主攻东南亚市场,尤其是新加坡和马来西亚等地。而民营相声团体第一个出国搞大型商演的则是李菁领衔的星夜相声会馆。

可见,相声出国商演的道路也是侯宝林、马季、姜昆和李菁他们铺开的,后来者都是踏着他们的足迹到国外开商演说相声的。

四、近些年的相声商演

上世纪九十年代,相声商演进入一个相对低潮期,而进入新世纪,在相声商演上首先取得成功的则是姜昆,他在2002年重启大型相声剧《明春曲》的巡回演出,在全国和海外连演一百多场,场场爆满一票难求。

2005年底随着郭德纲的爆红,相声大型商演的接力棒又传到德云社这里,以德云社为主,加上嘻哈包袱铺、青曲社、听云轩、星夜相声会馆、相声新势力等相声团体,相声商演再次在全国开花,场面也比较火爆,但比起八十年代的相声大潮来还是有一定差距。

说到这里,可能还会有人提出另外一个问题,既然之前姜昆等相声前辈的大型商演这么火,为什么现在不搞了呢?为什么不和郭德纲代表的德云社比试比试呢?

对于这种提议,郭德纲曾在单口相声扯闲白时特意说过,两个相声演员之间,只有同背景、同年龄、同台的情况下才有对比的意义。比方说,1995年时郭德纲和姜昆都在北京说相声,那时候你说他们来谁更厉害一些?2002年姜昆在全国开始巡回演出大型相声剧《明春曲》并且场场爆满之时,郭德纲所在的广德楼台下还只有一个观众呢,这又怎么比?

所以,还是郭德纲说得对,不同背景、不同年龄、不同台,你就瞎比,比什么啊。

综上,本文解答了相声行业最早的大型商演是谁开的,最火爆的相声商演是什么时期的,还有最早到国外搞相声商演的又是谁,希望多少能够起到一些正本清源的作用吧。

注:本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即后台留言通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意