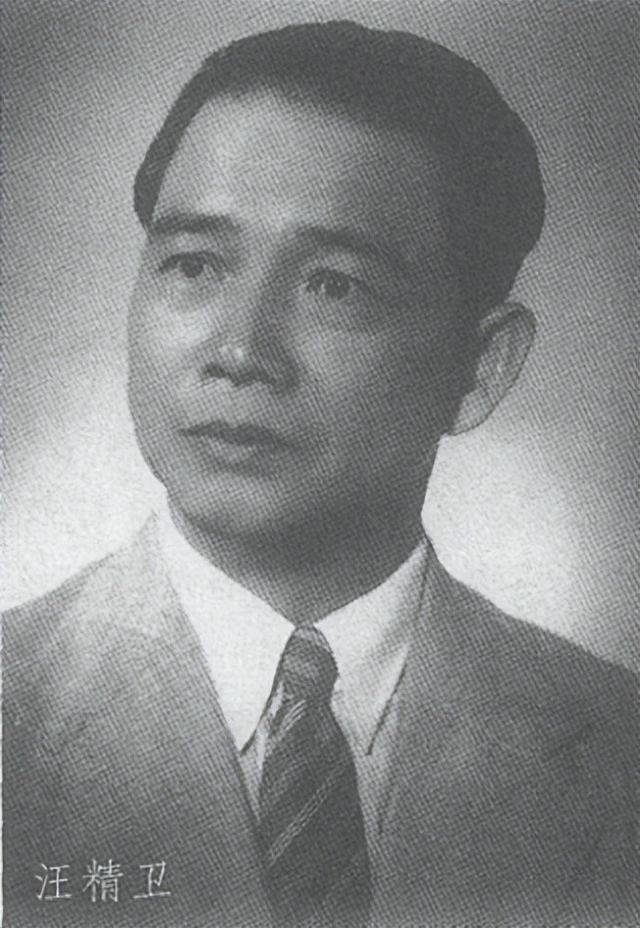

汪精卫,这个名字,与秦桧齐名,足以在“民族罪人”榜单上占据一席之地。

他曾是“反清斗士”,以慷慨激昂的姿态登上历史舞台,一度攀至权力巅峰。

然而他最终选择投敌,沦为昭昭青史中的头号汉奸,连蒋介石都无法容忍。

蒋对背叛者或许见惯不怪,但对汪精卫,格外痛恨。

他一次次派人暗杀,汪死后仍不肯罢休。

1946年1月21日,南京梅花山上,汪氏墓葬被夷为平地。

这一事件,官方未曾报道,却众所周知。

蒋介石下令炸开汪精卫之墓,发现他身上放着一张纸条,写了何内容?

历史头号汉奸汪精卫,这个名字,在中国近代史上留下了复杂而污浊的印记。

抗战爆发后,他的背叛让整个民族为之愤怒,最终以汉奸之名遗臭万年。

1883年5月4日,汪精卫出生于广东三水(今属佛山)。

家中九个兄妹,他排行最小,十三四岁时接连丧母、失父,幼年经历并不算顺遂。

可他天资聪颖,少年时代便崭露头角,清末广州府试中拔得头筹,1903年更是考取官费留学生,远赴日本政法大学深造。

彼时的他,志向远大,甚至一度被视为民族希望。

1905年,汪精卫投身革命,追随孙中山,成为同盟会的骨干成员。

1910年,他带着一腔热血,密谋刺杀摄政王载沣,试图以此振奋革命士气。

然而,行动败露,被清廷逮捕,判以终身监禁。在狱中,他写下“慷慨歌燕市,从容作楚囚。引刀成一快,不负少年头”,当时的革命青年无不为之动容。

他的名字,迅速传遍大江南北。

辛亥革命胜利后,他出狱,随即携妻陈璧君奔赴法国留学。

这并未阻碍他继续投身政治。从讨袁、护法,到担任广东省政府教育会长、国民党的核心幕僚,他步步高升,成为党内的中流砥柱。

他文采斐然,孙中山在南京就任临时大总统的宣言、国民党的章程,甚至孙中山的遗嘱,皆出自他手。

孙中山去世后,他更是迅速跻身国民政府权力核心,担任行政院院长、国防最高会议副主席、国民党副总裁等要职。

汪精卫与蒋介石最终走向分裂。

政见不合,权力之争,个人野心,种种因素叠加,使二人矛盾日益加深。

到最后,汪精卫投敌卖国,彻底决裂。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,抗日战争全面开启。

日军来势汹汹,国民党军队奋起抵抗,奈何装备落后,战局不利。

短短几个月,日军兵锋直指南京。12月,首都失守,国民政府被迫迁往重庆,中国进入极为艰难的时期。

局势危急,群情激愤。可汪精卫却有自己的算计。

他自诩精通时局,竟提出“和平运动,曲线救国”之论,妄图在日本的支持下谋取政治资本。

1938年11月,他密派亲信梅思平等人前往上海,与日方秘密签订《日华协议记录》《日华协议记录谅解事项》,这便是臭名昭著的“重光堂密约”。

至此,他彻底站在了民族的对立面。

1938年12月18日,他再无掩饰,直接逃离重庆,次日乘机前往越南河内,随后发表“艳电”,公开宣称投靠日本。

此举震惊全国,昔日的革命者,竟沦为卖国贼。

1940年3月30日,他在南京另立伪政权,与梁鸿志的“维新政府”、王克敏的“华北临时政府”狼狈为奸。

自己则摇身一变,成为“国民政府行政院院长”“国民政府主席”,实则不过是日本的傀儡。

自此,他正式成为日军镇压中国人民的帮凶,一条彻头彻尾的汉奸不归路,就此展开。

汪精卫之死二十世纪二三十年代,中国政局风云诡谲,党派倾轧,国民党内部更是暗潮汹涌。

权力之争,无声时如同暗流涌动,有声时便是枪响与鲜血的交织。

1935年11月1日,这场博弈迎来了惊人的一幕。

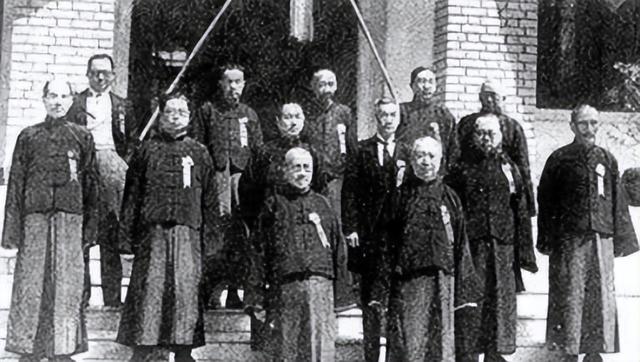

当日,国民党中央四届六中全会在南京丁家桥中央党部召开。

汪精卫时任国民政府行政院院长,贵为会议主席团主席。

会场之上,众人各怀心思,权谋交错。

待开幕式结束,按照惯例,全体委员于会场前合影留念。

就在众人列队之际,蒋介石不知何故暂时离开(史学界对此多有猜测,至今未有定论)。

人群尚未站定,突闻枪响。

南京晨光通讯社外勤记者孙凤鸣,趁乱拔出手枪,直指汪精卫,连开三枪。

瞬息之间,鲜血四溅,秩序大乱。汪精卫猝不及防,面色剧变,踉跄倒地。

守卫迅速反应,将孙凤鸣当场擒获。而他,并未挣扎,神色镇定。

三颗子弹,分别击穿左臂,贯穿左颊,最后一颗深深嵌入脊椎第五节旁。

伤势严重,鲜血浸透衣襟。蒋介石闻讯折返,陈璧君更是惊慌失措,众人手忙脚乱,将汪送往南京中央医院急救。

然而,医疗条件有限,嵌入脊椎的子弹始终未能取出,自此成为汪精卫身体的一部分,更成为他余生挥之不去的隐痛。

孙凤鸣,这位意欲刺汪的抗日志士,虽未能取其性命,却以三枪震动全国。

他被捕后毫无惧色,誓死不屈,最终英勇就义,壮烈赴死。

关于孙凤鸣刺杀汪精卫一事,世人议论纷纷,疑云重重,甚至一度成为民国“四大疑案”之一。

究竟是精心策划,还是临时改弦更张,后人难有定论。

据说,枪响之后,陈璧君情绪失控,失声痛哭,怒斥蒋介石:“蒋先生,你不叫兆铭干就直说,何必下此毒手?”

一语既出,蒋介石满脸尴尬,竟一时无言以对。

不过历史不会因片面之言而定论。

事后,事件参与者华克之等人披露史料,揭开了另一重真相——孙凤鸣原本的刺杀目标,并非汪精卫,而是蒋介石。

只是阴差阳错,蒋临时离场,枪口才转向了汪。

这一枪虽未取汪性命,却埋下隐患。

1943年8月,汪精卫旧伤复发,背部隐痛日渐加重,难以忍受。

12月19日,伪政府紧急求助日方,安排日本军医在南京为其施行手术,试图取出嵌入脊椎的子弹。

结果手术非但未能根治病痛,反而导致脊椎受压迫,病情进一步恶化。

次年3月3日,汪精卫被送往日本求医,试图在名古屋帝国大学医院寻找生机,最终仍未能挽回性命。

1944年11月10日,他病死于日本,结束了充满罪恶、争议的一生。

至于死因,史书记载为疾病缠身,坊间却流传着另一种说法。

有称国民党军统特务戴笠曾密谋毒杀汪精卫,最终在上海虹桥医院下手。

是真是假,已无从考证。

不过,无论是病死,还是被毒杀,汪精卫的结局早已注定。

秘炸汪精卫墓1945年,日本投降,国民政府筹备还都南京。

然而,梅花山上,汪精卫的墓仍在,紧邻孙中山陵寝。

这座汉奸墓地的存在,不仅“有碍国内外视听”,更让蒋介石极为不满。

迁不迁,如何迁,成为高层不得不解决的问题。

1946年1月15日晚,南京黄埔路国民党陆军总部会议厅灯火通明,一场秘密会议在此召开。

与会者皆为要员,会议由何应钦主持,开场便直截了当:“请你们来,是为一件机密之事。汪精卫这个大汉奸,竟葬在梅花山,与孙总理陵墓比邻,实在不妥。委员长还都后见此情形,必定震怒,同时也有损国内外观感。此事必须尽快解决。”

话音未落,他便拂袖而去,留下与会者自行决断。

萧毅肃随即表态:“总司令已接重庆指示,此事非同小可,限期十日内完成。”

具体方案随即拟定——由驻南京的七十四军工兵部队执行爆破,宪兵司令部全程戒备,南京市政府配合。

因汪墓采用钢筋混凝土结构,坚固异常,迁移极为困难,为求速战速决,决定采用工兵爆破方式直接打开墓穴,取出汪尸。

行动时间定在1月20日深夜12时,必须一夜之间完成,不留痕迹。

会议结束,各部门即刻分头准备。

从1月18日起,南京中山陵与明孝陵之间军警密布,步步设岗,严加封锁,任何人不得靠近。

外界皆以为是在搜捕残余汉奸,殊不知,真正的行动,尚在暗中筹备。

然而,因事出仓促,爆破计划尚未完全就绪,不得不将行动推迟一天。

1946年1月21日深夜,南京城笼罩在肃杀之中。

执行炸墓任务的,是驻守南京的国民党七十四军五十一师工兵营。

整个行动由南京市长、陆军总部工兵指挥官以及南京警备司令亲自坐镇指挥,目标彻底摧毁汪精卫的坟墓,不留痕迹。

行动开始,150吨炸药被安置在墓穴的外层钢筋混凝土结构内。

工兵们点燃引信,轰然巨响中,墓穴的外层轰然崩裂。

硝烟未散,第二轮爆破迅速跟进,内窖随即炸开,露出棺椁。

棺木被揭开,汪精卫的尸体赫然显现。尽管已入土近两年,尸身并未腐烂,面色微呈褐色,点缀着墨斑。

他身着伪政府文官礼服,外罩藏青色长袍马褂,腰佩大绶,头戴礼帽,胸前覆盖着一面青天白日满地红的旗帜。

陆军总部工兵指挥官马崇六命令所有不必要的人员暂时退场。

南京市长马超俊亲自上前检查,发现尸体口袋里藏着一张白色纸条,约三寸大小,署名陈璧君。

据传,这是汪精卫死后,陈璧君从日本运回其遗体时所写,用以招魂,写着“魂兮归来”。

然而,无论何种仪式,都改变不了他被彻底清算的命运。

汪墓被彻底夷平,甚至连一抔黄土都未曾留下。

工兵们按照命令,将棺木抬上陆军总部提前准备的卡车,随后将墓地填平,确保毫无痕迹。

几日后,梅花山上新建了一座不起眼的小亭,南北两侧修建了两条小径,周围遍植花木,往来的游人甚至察觉不到这里曾是汪精卫的埋骨之地。

但汪精卫的尸体,并未被迁往他处。

当晚,马崇六奉何应钦指示,亲自押送棺椁,秘密驶向南京城西清凉山火葬场。在那里,棺木连同尸体被迅速投入火炉,化为灰烬。

从此,这位昔日的“国民党二号人物”“历史头号大汉奸”,最终落得尸骨无存、连一抔骨灰都未曾留下的下场。

汪精卫生前投敌,死后无墓,一夜之间烟消云散。

参考资料:秘炸汪精卫墓始末

张容生