文|面包夹知识

编辑|面包夹知识

«——【·前言·】——»

大豆和玉米是我国主要的粮油兼用作物,但我国受耕地面积的限制,大豆的种植面积和产量水平长期处于偏低状态,对外依存度高达80%以上。

据国家统计局结果显示,2022年我国大豆产量为2028万吨,进口量达9108万吨,需求缺口巨大,大豆产量供不应求。

2022年中央一号文件明确提出了“大力实施大豆和油料产能提升工程”,扩大大豆油料生产。

目前推广的大豆-玉米带状复合种植,利用不同生态位提高光热利用效率及养分吸收效率,实现玉米和豆科作物的优势互补,有利于协同提高大豆玉米产量。

近年来,大豆-玉米带状复合种植模式适宜于气候温和、土壤肥沃的西南地区,能够稳定玉米产量、提高大豆种植面积,并且表现出较好的产量优势,有效的缓解了大豆玉米争地的问题。

通过优化行比配置,能够充分发挥玉米的边行优势,降低作物种间竞争,使其系统生产能力显著提高。

有研究表明,在大豆-玉米间套作模式中,玉米可通过选择品种、扩大间距、缩小株距的方式,确保获得较高的产量。

由于间作大豆受玉米遮荫影响,影响作物生长发育和产量形成研究表明,优化田间配置可提高间作系统资源利用效率,协调作物种间关系并促进增产。

研究发现,套作中窄行行距配置直接影响玉米大豆地上和地下部竞争能力以及干物质积累量与分配率。

研究表明,带状复合种植系统中大豆和玉米单产水平均低于净作。西南及长江流域的大豆产量最高,达1610kg/hm2,较西北地区产量高.较全国平均产量高6.41%。间套作能使作物更好的利用农业资源,提高作物产量。

有研究者认为,在间作系统中,适宜的行比配置对作物群体产量的形成具有重要影响。

甘肃河西走廊是西北干旱内陆绿洲农业区的典型区,目前以种植玉米为主,近年来为增加大豆的种植面积。

引进并推广大豆玉米带状复合种植的举措,这就迫切需要研究建立适合当地的大豆-玉米带状复合种植栽培体系,包括合理密植、不同行比配置等。

因此,在该条件下探究不同间作种植行比对玉米、大豆农艺性状、产量及其产量构成因素的影响。

旨在为河西灌区提供适宜的大豆玉米带状复合种植模式,同时为大豆玉米高产优化复合作物群体的行比配置提供合理的理论依据。

«——【·材料与方法·】——»

试验于2022年,在甘肃省农业科学院黄羊麦类作物育种试验站进行。

该试验基地位于武威市凉州区黄羊镇(102°51′E,37°40′N)。海拔1720m,属温带大陆性气候,年降水量225mm,年蒸发量2400mm。

年均气温8℃,历年最高气温39.5℃,最低气温-26.5℃,最高年日照时数2532.7h,最低年日照时数1664.6h。

试验地土壤为灌淤土,0~20cm土壤平均容重为1.34g/cm3,耕层土壤有机质18.14g/kg,速效磷36.47mg/kg,速效钾227.04mg/kg,水解氮112.41mg/kg,pH值8.53。

采用随机区组设计,设玉米单作(M)、大豆单作(S)、9个玉米/大豆间作处理,包括大豆/玉米行比2:2(S2M2)、2:3(S2M3)、2:4(S2M4)、3:2(S3M2)、3:3(S3M3)、3:4(S3M4)、4:2(S4M2)、4:3(S4M3)、4:4(S4M4),11个处理(表1)。

在玉米拔节期、大喇叭口期和吐丝期;大豆分枝期、开花期和结荚期,每个小区随机取有代表性的玉米3株,大豆5株,测定其鲜重、株高、茎粗和叶面积。

自出苗后一个月开始取样,生育期间每隔30d取样一次测定干物质,每个处理连续选取长势一致的大豆5株、玉米3株,于105℃下杀青30min后80℃烘干至恒重,称取大豆、玉米干物质重。

在每个小区大豆玉米带内分别选取五株长势一致、具有代表性的大豆和玉米植株进行测定。

大豆测定位置选择大豆主茎倒三叶中间叶片。玉米测定位置选择玉米植株从上往下数第五片叶,每株重复测定三次,取平均值。

于大豆、玉米成熟期,在各处理小区的3个间作带幅中选取中间的完整带幅,整带幅收获,待晒干后根据不同处理间玉米大豆所占比例和各自小区测产产量计算各间作处理的作物复合产量。

各处理选取具有代表性的5株玉米和15株大豆在室内进行考种。土地当量比(LER)=间作玉米的产量/单作玉米产量+间作大豆的产量/单作大豆产量。

«——【·结果与分析·】——»

大豆玉米株高均随生育时期的推进呈逐渐升高的变化规律趋势(图1),在玉米拔节期,各模式玉米株高间差异显著,其中S2M4和S3M4处理的株高较低,较单作分别降低7.82%和16.67%。

在吐丝期时,S3M4和S4M4处理均随着出苗天数的增加玉米株高显著低于单作,各处理之间玉米株高具有显著性差异。

大豆在鼓粒期S4M2和S4M4处理随着出苗天数的增加株高显著低于单作,相比于单作分别降低11.81%和9.33%。

而S2M2处理的株高又显著高于单作,说明玉米对大豆产生遮荫,随玉米株高的不断升高对大豆的遮阴作用逐渐加重,导致大豆株高的增长。

大豆、玉米茎粗均随时间推移呈逐渐升高的趋势(图2)。在玉米拔节期时,各模式间玉米茎粗具有显著差异。

在玉米拔节期和吐丝期,玉米茎粗最小值均是S3M3模式,显著低于单作,较单作分别减少28.57%和27.77%。

玉米茎粗总体表现为先升后降的趋势,具体表现为:大喇叭口期>吐丝期>拔节期。

在分枝期时,S4M2处理大豆茎粗与单作相比增加28.26%,表现差异显著。

随出苗天数的增加,S4M2模式大豆茎粗明显高于单作。大豆茎粗随出苗天数的增加逐渐增大最后趋于平稳状态,说明种植模式行比的改变对玉米和大豆的茎粗并无显著影响。

随作物生长天数的增加,大豆、玉米叶面积均呈先增后降的趋势(图3)。在玉米拔节期时,S2M4和S3M4处理与单作相比单株叶面积较小,其他模式均比单作表现差异显著。

大喇叭口期时,S4M2处理与单作相比玉米单株叶面积较高,其他模式均比单作的单株叶面积较小。

玉米吐丝期S2M3和S4M3处理相比于单作单株叶面积较大,其他模式单株叶面积均较小。

随出苗天数的增加,大豆玉米干物质积累均呈显著上升的趋势(图4)。与单作相比,玉米干物质积累在拔节期和大喇叭口期各处理之间差异不显著,但是到了吐丝期时表现出显著差异。

玉米吐丝期S3M3处理显著低于单作,较单作减少35.83%。S4M4处理显著高于单作,较单作增加20.59%。

随出苗天数的增加,植株SPAD值呈逐渐上升再趋于下降的趋势(表2)。与单作相比,玉米在各生育时期S4M2和S4M4处理叶绿素含量相对较高,表现差异显著。

而S3M3和S3M4处理叶绿素含量较低,与单作相比差异不显著。

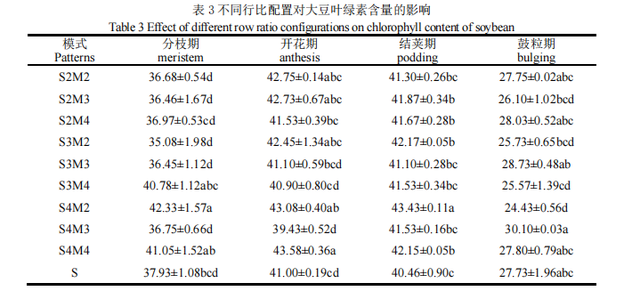

玉米叶绿素含量在灌浆期没有显著差异,但在其他时期表现差异均显著,由表3可知,大豆在分枝期和结荚期叶绿素含量S4M2处理较高,较单作分别增加11.60%和7.34%,均具有显著性差异。

从表4可知,各处理与单作玉米相比,S4M2和S4M4处理玉米单穗重分别降低了2.19%和5.49%,每穗粒重分别降低0.81%和2.06%,差异不显著。

S4M2处理玉米千粒重于单作相比增加0.62%。

从表5可知,S4M2处理大豆百粒重与其他间作模式相比具有显著差异,与单作百粒重相比,减少0.42%,差异不显著。

由表6可知,S4M2和S4M4处理间作玉米产量显著高于其他各处理。相比于单作,玉米间作平均产量较单作减产14.81%。

随种植行比的增加,大豆产量的增加不能弥补玉米产量的下降,玉米在系统产量中占主导地位。

由相关分析可知(表7、表8),大豆玉米间作系统产量与玉米穗长(r=0.696**)、行粒数r=0.687**)、单穗重(r=0.578**)和每穗粒重(r=0.824**)均呈极显著正相关关系。

而与穗行数和千粒重相关性不显著,与秃尖长度(r=-0.583**)呈极显著负相关关系。

«——【·讨论·】——»

玉米与豆科作物间作可以改善作物农艺性状,提高作物干物质积累和籽粒产量,有研究表明,间作玉米的株高总体表现比单作玉米低。

说明两行玉米对四行大豆的隐蔽作用减少,导致大豆在生长过程中茎粗变大,玉米茎粗总体表现出先升后降的趋势。

而玉米属于高位作物,对大豆的生长环境具有很大的影响,玉米行距配置对大豆产生耐荫起关键作用。

干物质是籽粒产量形成的物质基础,产量和干物质积累量有着密切的联系。

有相关研究表明,间作玉米干物质积累量在各时期中随窄行行距的增加呈先増加再保持平稳的趋势。

有研究表明,在大豆-玉米间作模式中,相邻高秆作物玉米对大豆产生荫蔽,使大豆植株较单作表现出主茎伸长、变细,叶面积指数以及地上部干物质积累量降低。

本研究中,玉米吐丝期S3M3模式干物质积累显著低于单作,原因可能是玉米群体叶面积指数和光合能力的降低最终导致植物体干物质积累的减少。

S4M4模式显著高于单作,较单作增加20.59%。大豆干物质积累在鼓粒期总体表现为S4M2、S4M4较高,说明玉米下部叶片的脱落,提高了作物群体间的通风透光,从而促进了大豆的干物质积累。

叶绿素在植物进行光合作用和光吸收中起着重要的作用,本研究中,大豆玉米叶片叶绿素含量随着生育时期的推进,植株SPAD值呈逐渐上升再趋于下降的趋势。

大豆在分枝期和结荚期叶绿素含量S4M2处理表现较高,说明该行比配置更有利于大豆叶片的生长和叶绿素的形成。

在玉米-大豆间作中发现:玉米和大豆根系互作有利于促进大豆各生育时期叶片叶绿素含量的增加。

本研究中,玉米具有延缓大豆叶片衰老的作用,使得大豆叶片在开花结荚期的SPAD值高于大豆单作处理,有利于大豆后期籽粒的灌浆,从而改善了大豆百粒重。

各间作模式相比于单作,大豆玉米间作系统产量总体表现为S4M2和S4M4模式表现较高。

说明随着大豆行数的增加,大豆各行在分枝和主茎上的结荚数、结荚粒数均逐渐增加,大豆产量也随之增加。

玉米与大豆间作使得大豆产量降低,而百粒重显著高于大豆单作处理。造成大豆产量下降的原因是大豆结荚减少,单株粒数下降。

«——【·结语·】——»

在大豆玉米间作模式中,大豆玉米不同间作行比配置的籽粒产量由于受玉米荫蔽的影响,均低于单作处理。

但玉米与大豆间作系统的群体产量均优于单作处理,玉米与大豆间作使得大豆产量降低,而大豆单作百粒重显著高于其他间作模式。

本研究中,大豆玉米间作S4M2和S4M4处理LER较高,群体产量也显著增加,较其他处理有着一定的增产优势。

因此,在河西灌区大豆玉米间作行比配置S4M2和S4M4是相对适宜的间作种植模式。

套中是好,怎么收割?