2002年、2012年、2013年国家文物局共计发布三批禁止出境文物目录,共计195件(组),保护国家一级文物中的孤品和易损品,中国国家博物馆共收藏24件。

1、网纹彩陶船形壶

新石器时代前期-仰韶文化,长24.8厘米,高15.6厘米。1958年陕西省宝鸡市北首岭出土。

此船形彩陶壶为盈水器,属于随身携带的水壶类物品。壶身形似萎角,顶部有杯状口,两个圆环形器耳分列于两侧肩部。在壶口下方、器耳之间的壶体侧面以黑彩绘制网格纹,网格的两侧还有鱼鳍状的三角形纹饰等。陶壶造型由仰韶文化常见的小口尖底瓶转化而来,基本是将纵向的瓶身横置并档加变形,将瓶口移到壶身的中央,再将本位于瓶身两侧的对称双耳移到壶身的肩部而成。陶壶两端如船形上扬,尤其是壶身装饰网纹,极似从河里收网捕鱼或者捕鱼结束将网搭在船边晾晒的情景,从造型设计到装饰纹样,都让人联想到渔船、渔网、捕鱼活动等水上生活场面。

2、彩陶人面鱼纹盆

1955 年出土于陕西西安半坡,藏于中国国家博物馆,为新石器时代仰韶文化器物。盆高 16.5 厘米,口径 39.8 厘米,细泥红陶制成。敞口卷唇,口沿绘间断黑彩带,内壁两组对称人面鱼纹引人注目。人面五官图案化,耳部各有一小鱼,构成奇幻人鱼合体。这体现当时绘画水平与原始宗教信仰,或与儿童瓮棺葬习俗有关 。

3、彩陶舞蹈纹盆

1973 年出土于青海大通上孙家寨墓地,属新石器时代马家窑文化,现藏中国国家博物馆。盆高 14.1 厘米,口径 29 厘米。卷唇平底,内壁绘三组舞蹈图案,每组五人,手拉手姿态协调。人物头饰与尾饰随动作飘动,生动展现原始社会人们的舞蹈场景,反映当时的社会生活与艺术创造力 。

4、彩陶贴塑人纹双系壶

新石器时代晚期,马家窑文化,高33.4厘米,口径9.2厘米。1974年,在青海省乐都县柳湾一带征集所得,是当地村民王英琪在柳湾附近山坡上放羊时发现。此件彩陶壶,为泥质红陶,小口鼓腹,口沿外翻。鼓腹两侧靠下部位,各有一只环耳。器身靠上位置,有一个堆塑的裸体全身人像,五官具备,并涂以黑彩。除了浮雕人像,还有黑彩图案。人像大腿两侧有蛙纹,人像相对一侧也是蛙纹。人像左右两侧则是圆圈纹和网纹。此件彩陶的独特之处,就在于上面堆塑的裸体人像,是彩陶器上首次发现这种浮雕人体全身像。

5、彩绘鹳鱼石斧图陶缸

新石器时代前期-仰韶文化,高47厘米,口径32.7厘米,底径20.1厘米,1978年河南省临汝县(今汝州市)阎村出土。彩绘陶缸属于仰韶文化会棺葬具,因在河南伊川附近出土较多,故又被称为“伊川缸”。它主要作为成人葬具来使用。普通伊川缸大多造型简单,素朴无彩。鹳鱼石斧图彩绘陶缸不但施彩,而且构图复杂,在题材选择与画面构思上都强调了图案自身的独立性。

一般认为此陶缸应该是氏族首领的葬具。白鹳应是首领本人所属氏族的图腾,鱼则是敌对氏族的图腾。石斧是权力的标志,是首领所用实物的写真。首领生前曾经率领白鹳氏族同鱼氏族进行了殊死的战斗,并取得了决定性的胜利。人们将这些事迹寓于图画当中,记豪在首领本人的瓮棺上,通过图腾形象与御用武器的顶级组合来表现重大历史事件,以纪念首领的英雄业绩。

6、大汶口文化象牙梳

1959年,在修建京沪铁路的过程中,在泰安大汶口镇的施工工地上挖掘出了一些年代久远的陶器碎片和墓葬,于是文物部门展开抢救性考古发掘。随着大规模的发掘,一个令世界为之震惊的发现呈现 在世人面前,这就是大汶口文化。

新石器时代大汶口文化象牙梳是用象牙制成,背厚齿薄,共有16个细密的梳齿,梳身采用镂雕技术,雕出由3行条孔组成的“8”字形图案,是迄今为止原始社会保存最为完好的梳子。为我国第三批禁止出国(境)展览文物。

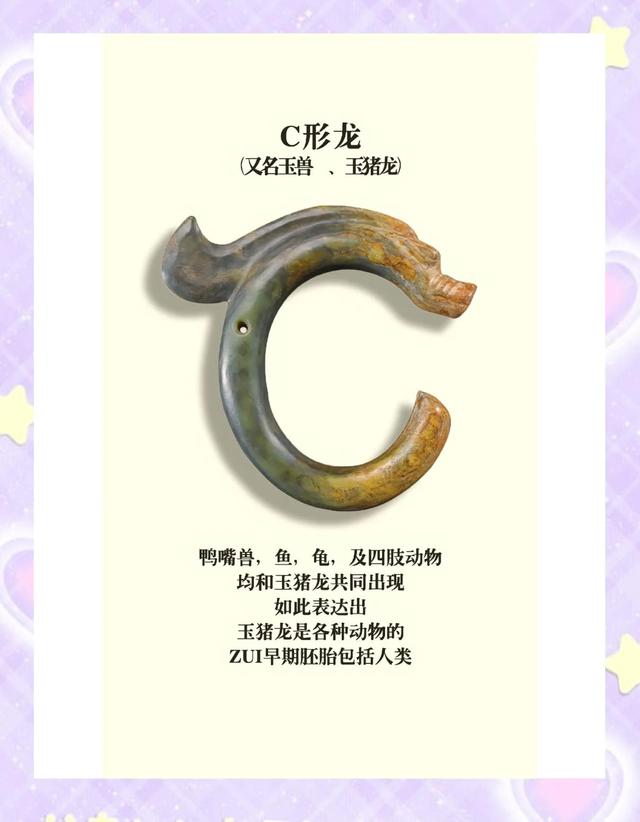

7、红山文化玉龙

新石器•新石器时代后期•红山文化,高26厘米。1971年内蒙古翁牛特旗赛沁塔拉出士。玉龙由墨绿色的岫岩玉雕琢而成,造型生动,雕琢精美,有“中华第一龙”的美誉。

关于龙的起源说法不一,有蜥蜴说,鳄鱼说,至于龙首则有来自马首、牛首或猪首之说。这件玉龙是中国已发现的时代较早的龙的形象之一,从其首部特征看,吻部较长,鼻部前突,并上翘起棱,端面截平,有2个并排的鼻孔,似有猪首特征。这件玉龙用黑绿色玉制成,琢磨精细,具有相当高的艺术价值。

8、鹰形陶鼎

新石器,仰韶文化,高35.8厘米,口径23.3厘米。1958年陕西省华县太平庄出土。鹰形陶鼎是原始艺术与实用功能完美结合的典范,是远古时期不可多得的雕塑艺术珍品。仰韶文化以精美彩陶而著称,鹰形陶鼎的问世表明此时的人们不但擅长彩绘图案的创作,在造型艺术方面也有很强的实力。鹰形陶鼎出土于一座成年女性墓葬,与其共出的物品还有十多件骨匕、数件石丰、石芹及一批生活器皿等。石圭、骨匕等物品通常作为礼器来使用。鹰鼎与它们放置于同一墓内,形式与众不同,可能与当时的祭祀活动有关。

9、四羊方尊

商四羊青铜方尊是中国现存商代青铜方尊中最大的一件,其每边边长为52.4厘米,高58.3厘米,重量34.5千克,长颈,高圈足,颈部高耸,尊四角各塑一羊,肩部四角是4个卷角羊头,羊头与羊颈伸出于器外,羊身与羊腿附着于尊腹部及圈足上。同时,方尊肩饰高浮雕蛇身而有爪的龙纹,尊四面正中即两羊比邻处,各一双角龙首探出器表,从方尊每边右肩蜿蜒于前居的中间。

商四羊青铜方尊整个器物用块范法浇铸,一气呵成,巧夺天工,显示了高超的铸造水平,被史学界称为“臻于极致的青铜典范”,位列中国十大传世国宝之一。

10、子龙鼎

商子龙鼎通高103厘米,鼎宽37厘米,腹深43厘米,保存品相完整,造型雄伟,器身饱满,体型硕大,是已发现的所有商代青铜圆鼎中最大的一件,同时也是迄今所知带有“龙”字的最早青铜器。高出鼎身22厘米的双耳,为整个大鼎增添了威严的气势。器颈部和三足的兽面纹饰雄浑庄重,显示出高超的青铜铸造工艺技术。

作为中国商代青铜器中的瑰宝,子龙鼎与最大的方鼎——司母戊鼎相映成辉,一圆一方,堪称青铜国宝中的绝世双璧。2013年8月被国家文物局列入《第三批禁止出国(境)展览文物》。

11、后母戊鼎

商后期 约公元前14~前11世纪,高133厘米,口长112厘米,口宽79.2厘米。1939年河南省安阳市武官村出土。“后母戊”青铜方鼎(曾称“司母戊鼎”),形制巨大,雄伟庄严,重832.84千克,是目前已知中国古代最重的青铜器。器腹部内壁铸铭“后母戊“,是商王母亲的庙号。“后母戊”青铜鼎的铸造,充分说明商代后期的青铜铸造不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,足以代表高度发达的商代青铜文化。被国家文物局作为国家一级文物被列入《首批禁止出境展览文物目录》。

12、天亡簋

西周天亡簋,旧称“大丰簋”、“朕簋”。清朝道光年间出土于陕西郿县(今宝鸡市眉县),后屡经辗转入藏中国历史博物馆(今中国国家博物馆)。

西周天亡簋为四耳方座簋,为西周盛食器。器侈口,四兽首耳,下垂方珥,鼓腹较深,圈足下连铸方座。器腹与圈足饰蜗体兽纹,是西周初年的典型器物。器内底铸铭文8行78字,大篆,记录了周武王姬发在伐纣灭商后举行祭祀大典,祭奠多亏祖先和父亲文王的保佑,才得以伐纣成功,确立周朝的统治地位。 西周天亡簋肃朴庄重,是研究西周早期历史的重要文物,同时是西周青铜器断代的标准器。2013年8月19日,西周天亡簋被中华人民共和国国家文物局列入《第三批禁止出境展览文物目录》。

13、利簋

利簋(Guǐ),又名“武王征商簋”、“周代天灭簋”、“檀公簋”,西周早期青铜器,1976年出土于陕西临潼县(今西安市临潼区)零口镇,现收藏于中国国家博物馆。

利簋为圆形两耳方座,通高28厘米,口径22厘米,重7.95千克。利簋器侈口,兽首双耳垂珥,垂腹,圈足下连铸方座。器身、方座饰饕餮纹,方座平面四角饰蝉纹。器内底铸铭文4行33字,记载了甲子日清晨武王伐纣这一重大历史事件。

利簋采用上圆下方的形制,是西周初期铜簋的典型造型,同时也是中国古人对天圆地方这种古老观念的体现 利簋铭文内容与中国古代文献记载完全一致。作器者名“利”,他随周武王参加战争,胜利后受到奖赏,铸造这件铜器以记功并用来祭奠祖先。利簋是迄今能确知的最早的西周青铜器。

14、大盂鼎

大盂鼎(Great Yu Tripod),又称廿三祀盂鼎,是西周时期的一种金属炊器,是西周早期青铜礼器中的重器。1849年出土于陕西郿县礼村(今宝鸡市眉县常兴镇杨家村一组,即李家村),一说出土于陕西岐山县礼村 。1952年藏于上海博物馆,1959年转至中国历史博物馆(现中国国家博物馆)。是中国首批禁止出国(境)展览文物。

“鼎”是古代一些地方古人用以烹煮肉和盛贮肉类的器具,是古代重要青铜器物种之一。大盂鼎高102厘米,口径77.8厘米,重153.5千克。铭文291字,记载了周康王在宗周训诰盂之事。大盂鼎真实地反映了当时的社会状况,具有极高的史料价值。

15、虢季子白盘

虢季子白盘(Ji Zibai Plate of the Guo State),中华人民共和国首批禁止出国(境)展览文物,商周时期盛水器,是一件用以记功、记事,流传给子孙后代的祭祀礼器,晚清时期出土于宝鸡,现收藏于中国国家博物馆,是镇馆之宝。

盘形制奇特,似一大浴缸,为圆角长方形,四曲尺形足,口大底小,略呈放射形,使器物避免了粗笨感。四壁各有两只衔环兽首耳,口沿饰一圈窃曲纹,下为波带纹。

盘内底部有铭文111字,讲述虢国的子白奉命出战,荣立战功,周王为其设宴庆功,并赐弓马之物,虢季子白因而作盘以为纪念。铭文语言洗练,字体端庄,是金文中的书家法本。

16、鎏金嵌玉镶琉璃银带钩

1951年河南辉县固围村出土,长18.7、宽4.9厘米,中国国家博物馆收藏。

此件带钩由白银制成,器形较大,通体鎏金,钩身铸浮雕式的兽首和长尾鸟,兽首分列钩前后两端,长尾鸟居钩左右两侧,盘曲逶迤。钩身正面嵌饰白玉玦3枚,玉玦中心各镶一粒半球形琉璃珠,钩身前端镶白玉琢成的雁首形钩首,从侧面看犹如一只曲颈高歌的鸿雁。带钩的制造工艺也十分精湛,采用鎏金、镶嵌、凿刻等多种方法,将不同质地、不同色泽的材料,巧妙地配合使用,使不同色彩的对比非常和谐,产生绚丽多彩的装饰效果。此带钩纹饰繁复,玲珑剔透,包金镶玉,雍容华贵,是战围带钩中的精品,极为奢华,反映了当时金银工艺的最高水平。

17、“滇王之印”

1956年出土于云南晋宁石寨山古墓群6号墓,所属年代:西汉 ,现藏地:中国国家博物馆。

尺寸:高1.8cm,边长2.3cm,重89.5克 。造型:蛇钮,蛇首昂起,蛇身盘血,背有鳞纹。印面凿刻篆书“滇王之印”。 蛇钮与印身分开铸造,后焊接在一起,含金量95%。 印钮为蛇形,学者们推测可能与西南当地有崇拜蛇的习俗有关。 古滇王金印的发现,证明了两千年前神秘的“古滇国”的存在,并且为司马迁在《史记》中的相关记载提供了文物的证明。

18、诅盟场面铜贮贝器

西汉诅盟场面铜贮贝器,为西汉时期铜器,于1956年,出土于云南省晋宁县石寨山遗址M12墓,现藏于中国国家博物馆《古代中国》基本陈列展厅内。

西汉诅盟场面铜贮贝器通高51厘米,盖径32厘米,底径29.7厘米;出土时器内贮贝300余枚,上铸圆雕立体人物127人(残缺者未计入),以干栏式建筑上的人物活动为中心,表现了滇王杀祭诅盟的典礼场面。2013年8月19日,西汉诅盟场面铜贮贝器被国家文物局列入《第三批禁止出境展览文物目录》 。

19、吴 “赤乌十四年” 款青釉虎子

三国 •吴 赤乌十四年(公元251年),1955年江苏南京出土 ,国家博物馆收藏。

古代中国展厅 虎子的提梁呈背部弓起的奔虎状,腹部刻划有 “赤乌十四年会稽上虞师袁宜作” 铭文。虎子是江浙地区魏晋南北朝时期常见的随葬器物,其用途有溺器、盛水器等不同说法。瓷器自问世以来,因经久耐用、不怕腐蚀、便于洗涤而深受人们的喜爱,日常用品日益瓷化,不仅具有实用性,器型亦精巧生动。

20、青釉仰覆莲花尊

北朝青釉仰覆莲花尊,1948年出土于河北省景县封氏墓。该尊器形硕大,庄严雄伟,做工精细,釉色青绿温润,是北齐瓷器中屈指可数的重器之一,是研究北朝瓷器及其装饰工艺不可多得的重要实物资料。现收藏于中国国家博物馆。

该尊侈口、长颈、溜肩、长圆形腹、高圈足。口沿下有桥形耳一对,肩部有六系,并附盖。通体有纹饰十三层,除颈部贴塑宝相花及压印团兽纹外,其它均为莲瓣纹。盖纽下双重覆莲瓣,盖沿边上翘双重仰莲瓣,上腹三层覆莲瓣,下腹双层仰莲瓣纹。整体纹饰雕塑整齐细腻,上呼下应,富丽堂皇。莲花尊的纹饰内容与佛教密切相关,用于随葬代表逝者的一种精神寄托。

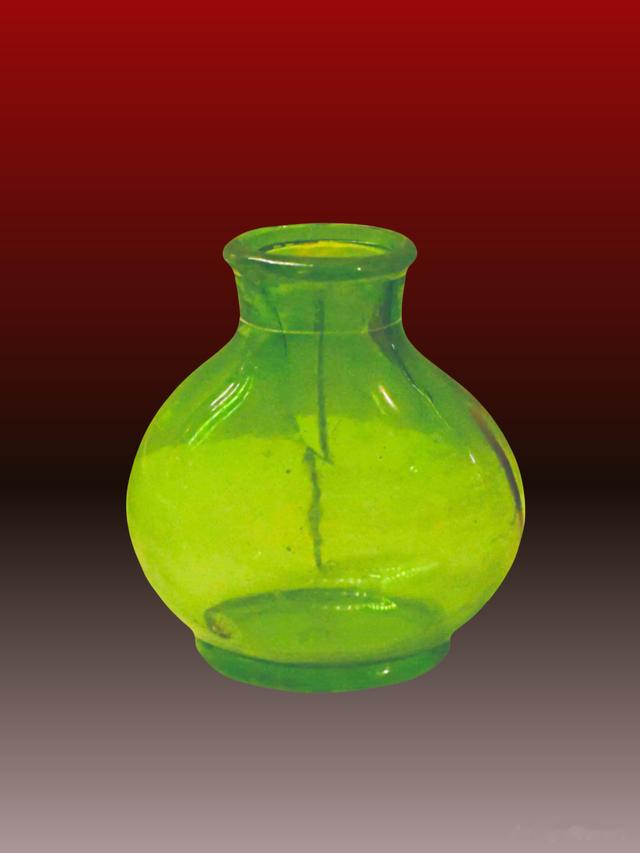

21、绿玻璃小瓶

隋绿玻璃小瓶出土于陕西省西安市李静训墓,以绿色玻璃制成,高12.3厘米,口径3.8厘米,足径4.9厘米。瓶口与腹部的俯视面均为椭圆形,玻璃条缠圈足和口沿,器底有疤痕。晶莹玉润,色泽透亮,器物壁极薄,透明度、光亮度极好。

隋绿玻璃小瓶的出土还表明,中国在隋代已采用了西方玻璃工艺,既能制造高铅玻璃,也能制造出质量较高的钠钙玻璃,器物形态则依然多采用传统样式,表明中国玻璃制造进入了一个新的发展时期。2013年,国家文物局将其列入《第三批禁止出国(境)展览文物》。

22、绿玻璃盖罐

绿玻璃盖罐, 隋大业四年,1957年陕西西安西郊李静训墓出土,现国家博物馆收藏。

绿玻璃盖罐,扁圆形,鼓腹,瓶口缩颈,配扁圆形盖,盖内为子母口,器口与盖口均有磨平痕迹,圜形底。此罐器壁极薄,通体呈透明绿色,晶莹玉润,造型优美,为贵族盛香料之用。 此件玻璃器是采用魏晋时期引入的西方技术生产的,区别于传统的透明度不高的铅玻璃,新技术含钠钙成分较高,使得器物透明度、延展性都大大提高。出土于石棺内中部偏东侧。 尽管这组绿玻璃小瓶的尺寸较小,但其设计精美,外观迷人,且色彩鲜艳透明。这反映出当时在熔炼玻璃材料和吹制成型技术方面已具备相当高的技艺,实属一件珍稀之作。

23、陶骆驼载乐舞三彩俑

唐代陶骆驼载乐舞三彩俑,也称为唐代骑驼乐舞三彩俑,唐代陶器,于1957年出土于陕西省西安市鲜于庭诲墓,现收藏于中国国家博物馆。

唐代陶骆驼载乐舞三彩俑骆驼头高58.4厘米、首尾长43.4厘米,舞俑高25.1厘米,在一峰铺着花毯的骆驼背上,塑有5位胡人乐俑,左右两侧各坐着两个,神情专注地演奏胡乐,表现的是流行于唐代开元(713年—741年)、天宝时期(742年—756年)的“胡部新声”即胡汉文化融合后的新舞乐。 唐代陶骆驼载乐舞三彩俑骆驼和乐舞俑独立塑成,然后组装,复杂又严谨。唐代陶骆驼载乐舞三彩俑既是唐代文化艺术、制作工艺发达昌盛的重要物证,也见证了丝绸之路上的交流与融合。 2013年8月19日,唐代陶骆驼载乐舞三彩俑被国家文物局列入《第三批禁止出境展览文物目录》 。

24、孝端皇后凤冠

明朝万历年间,明孝端皇后九龙九凤冠,1957年出土于北京明定陵地宫。重2320克。前部饰有九条金龙下有八只点翠金凤,后部也有一金凤,共九龙九凤。该冠共嵌未经加工的天然红宝石115块,珍珠4414颗。该冠被列进中国《首批禁止出国(境)展览文物目录》