董明珠再次语出惊人!

4 月 22 日,格力股东大会上,她竟称“绝不用海归,怕有间谍”,瞬间引爆舆论。

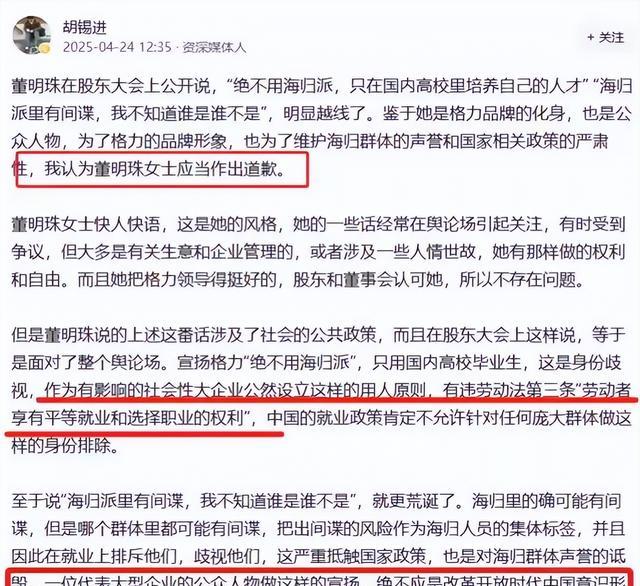

此番言论不仅引发海归群体的强烈不满,更被胡锡进怒批“明显越线”,要求其道歉。

官媒也点名批评其用人观念落后,背离常识。

曾经的“铁娘子”,如今因“间谍论”深陷舆论漩涡。

董明珠会道歉吗?格力又将如何收场?

董明珠“间谍论”:自信还是偏见?

董明珠,作为格力的“铁娘子”,一向以直率、果敢的个性闻名,什么话都敢说,做事更是雷厉风行。

而这次她在股东大会上的一番话,却真的是把所有人都惊呆了。

她竟然直言“绝不用海归,怕有间谍”。

这话一出口,立刻引发了广泛的争议,网络上的讨论如潮水般涌来,格力和她本人瞬间成了焦点,甚至可以说是把自己和整个公司推到了风口浪尖。

董明珠的这番话,不仅让格力股东大会的气氛瞬间紧张起来,也引发了外界的强烈反响。

她开场时,先是讲了一个“人人有机会”的理想主义故事,强调格力用人不看年纪、不看资历,只看一个人的创新能力、责任感和奋斗精神,甚至大到九十岁也不放弃。

但她话锋一转,随即狠狠一刀:“海归里有间谍,我分不清谁是谁不是,干脆都不用”。

这句话出来,台下的股东们开始骚动,有的或许为董明珠“直言不讳”的风格折服,认为她眼光犀利,但更多的则是感到震惊,甚至不禁怀疑她是否过于激烈。

有人揣测,董明珠这番话背后,可能与她自身的经历有关。

或许,她曾经因为依赖海归人才,差点让格力的核心技术被外部势力窥伺和盗走?

又或者,她坚信海归只是凭借“镀金”的背景回国,并没有真正的实用能力,尤其是他们可能不够理解中国市场和国情,难以与本土人才相匹敌。

她这种直白的态度,显然有自己的立场和理由,但将这种想法公之于众,在股东大会这样严肃的场合公开表达出来,却显得过于直白,甚至让人感觉不够“体面”。

董明珠一贯以直率和不拘小节著称,但她这次的言辞过于直接,让不少人认为她的个人情绪和对某些海归的偏见。

毕竟,这种话一旦传出去,不仅会给她个人形象带来影响,甚至可能对格力的未来发展和国际化进程产生连锁反应。

曾几何时,“海归”这两个字几乎是光环的代名词,代表着先进的生产力和无尽的潜力。

在我国经济和科技相对薄弱的年代,一些留学归来的顶尖人才,如钱学森、邓稼先等,几乎是科技界的英雄。

他们的归来,仿佛为国家注入了源源不断的智慧和力量,为建设新中国的科技事业立下赫赫战功。

当时,人们看待海归的眼神充满敬佩和期许,大家相信他们的国际视野和先进知识,将为国家的崛起贡献巨大。

可是,随着时代的变迁,尤其是近年来我国经济的崛起和科技的飞跃,海归的光环逐渐黯淡了。

中国不再是一个依赖外部援助的弱国,反而培养出了大批顶尖的本土人才。

以格力为例,其上万名研发人员就是他们的“底气”。

国内的人才储备已不再逊色于海外,越来越多的行业巨头开始倚重本土研发力量,而不是单纯依赖外部的专家和海归。

另外,当前的国际形势更加复杂,科技战和人才战的竞争愈演愈烈。

全球范围内的间谍事件和信息渗透时有发生,尤其在某些国家之间的较量中,间谍、间谍活动、国家安全等话题逐渐被推上了风口浪尖。

在这种背景下,许多人心中难免对那些曾在国外工作、接受过西方教育的海归人才产生质疑。

董明珠在股东大会上的那句“海归里有间谍,我分不清谁是谁不是,干脆都不用”的话,无疑揭示了这一社会疑虑。

她将海归群体直接与“间谍”相联系,一竿子打翻一船人,这种言论不仅让人震惊,也让人感到不安。

对大多数海归来说,这无疑是一种严重的不公与侮辱,尤其是那些怀着报国之心、拥有真才实学的海归,他们的专业能力和对祖国的贡献,不应被与“间谍”一同标签化。

更令人担忧的是,这种带有偏见的言论,可能会在社会上产生广泛的负面效应,尤其对海归群体的公平就业机会和社会声誉产生不良影响。

连一些一向擅长“和稀泥”的媒体人,如胡锡进,都站出来公开批评董明珠,认为她的话不仅超越了个人的言论边界,甚至触犯了劳动法中的平等就业原则。

企业用人观:本土情结还是画地为牢?

根据法律规定,任何形式的歧视都应受到严厉谴责,董明珠的言论毫无疑问可能让格力及其所代表的行业,面临更广泛的舆论压力。

作为老一辈的制造业代表,董明珠从艰苦的市场竞争中闯出来,她信奉实干精神,强调忠诚与奉献,对于那些与自己背景和文化相近的人才更容易产生信任。

这种“非我族类,其心必异”的心态,也许在她所处的时代有一定的合理性,尤其是在制造业的初期阶段,内部培养的人才队伍可以确保企业的稳定与发展。

董明珠为格力内部培养人才感到自豪,这种“土生土长”的用人理念在格力起步并稳步发展的阶段,的确有其成功的一面。

毕竟,企业的稳定性和员工的忠诚度是确保长期发展的一项重要因素。

而且,董明珠自身的经历和她对格力文化的坚持,也让她坚信,凭借内部培养的人才,格力能够实现长期的竞争力。

而问题是,时代已经变了。

全球化和科技的飞速发展使得人才流动成为不可阻挡的潮流。

科技创新,尤其是在高精尖领域,离不开来自全球的多元化智慧碰撞。

今天的世界,任何一个科技公司,如果固步自封、闭门造车,很难保持领先。

相反,那些全球化视野更开阔的企业,尤其是一些新兴的科技公司,往往能通过吸引全球各地的顶尖人才,保持创新的优势。

海归力量,作为这一趋势中的重要组成部分,正是在科技前沿领域中发挥着不可忽视的作用。

如果仅仅依赖本土培养的人才,是否能在瞬息万变的科技竞争中保持优势,恐怕真的值得打个大大的问号。

更何况,国家层面还在大力实施各种“引才计划”,像什么“千人计划”“孔雀计划”,都是敞开大门欢迎海外高层次人才回来。

董明珠在这个节骨眼上公开唱反调,说“绝不用海归”,这也挺伤那些响应号召回国人员的心的。

一个行业龙头企业的掌舵人,是不是该有更宽广的胸襟和视野?

公众人物说话:快人快语还是口无遮拦?

董明珠早就不只是个企业家了,她本人就是个行走的“大喇叭”,影响力巨大。

她说自己“讲话直率”,这没毛病,不少人还就吃她这一套。

可直率不代表可以瞎说,尤其是在涉及一大群人、可能挑起社会矛盾的问题上,就得掂量掂量了。

“海归里有间谍”这话,从她嘴里出来,分量就不一样了。

很容易就给整个海归群体打上负面标签,加深社会上的误解甚至敌意。

这就不是企业内部怎么用人的小事了,而是实实在在的公共事件。

胡锡进强调这“不合法、不合时宜”,戳中的就是这个痛点。

众多网友觉得,法律讲平等,社会求团结!你一个大老板,说话不能这么任性,把风险当成一个群体的集体标签,这是“对海归群体声誉的诋毁”。

董明珠会不会道歉,格力会不会调整策略,现在还不好说。

但这次风波留下的思考题,恐怕比一个道歉更重要。

如何在复杂的国际博弈中,既守好家门,又广纳贤才,这需要大智慧,而不是简单粗暴地关门或者贴标签。

中国的企业,特别是像格力这样的大块头,如何在管理上与时俱进,真正做到海纳百川?

而像董明珠这样有巨大影响力的公众人物,又该如何把握说话的分寸,用好自己的话语权?

说到底,企业还是要靠真本事吃饭。

产品过硬,技术领先,比什么惊人言论都更能赢得尊重。

时代的车轮滚滚向前,光环再亮,也不能踩着别人往前走啊。

这事儿,值得所有人咂摸咂摸味儿。

参考信源

《“绝不用海归派”“海归派里有间谍”......董明珠人才观又引争议》——新民周刊