《1434:一只庞大的中国舰队抵达意大利点燃文艺复兴之火》中,作者孟席斯教授在第12章《托斯卡内里的新天文学》中说到:“1434年后,托斯卡内里的学术行为是否有变化?发生变化的原因是什么?”作者又说:“托斯卡内里关于1456年彗星的文章与1433年的记录形成鲜明的对比。……根据赤经和赤纬可以推算出具体的时间(中国的方法)。”当然,作者无非就是想暗示:郑和舰队的抵达,使得托斯卡内里掌握了“先进的”中国天文学。

接下来孟席斯教授说:“我们可以看到托斯卡内里的数字是23度30分(这是指黄赤交角,注)——1421年,伟大的伊斯兰天文学家乌鲁伯格也使用这一数据——而要比他的测量早50年。)”孟席斯教授对此评价道:“这并不是什么数学上的小把戏。如果太阳围绕地球旋转,太阳赤纬就不会有变化。承认太阳赤纬的变化——地球的轨道越扁平,太阳赤纬就越小——就等于承认地球是以椭圆形轨道围绕太阳旋转。”

这里提到了天文学上的概念——太阳赤纬的变化,也提到了黄赤交角(23度30分)。初中毕业的同学都知道南北回归线的度数是23度30分,或者叫23.5度。学霸们会说,其实并不是这个数值,而应当是23度26分。而且他们会告诉我,南北回归线的度数,就是黄赤交角的度数。而黄赤交角,指的是地球绕太阳公转的轨道面(黄道面)与地球的自转的赤道面之间的夹角。换句话说:地球在围绕太阳公转的时候,不是垂直站着的,而是斜着身子的。

首先要说的是:黄赤交角的发现是最早的天文学发现之一。无论是中国古代的天文学家,传说像石申,还是西方的天文学家如喜帕恰斯和托勒密,都对黄赤交角很熟悉。在公元2世纪,托勒密测量的黄赤交角是23度51分。在明末清初出版的中国天文地理著作《函宇通》中,黄赤交角定为23度52分30秒。也就是说:在中国明末清初(1648年)出版的学术著作中,还没有将黄赤交角精确到23度30分,可是作者孟席斯居然认为,早在1434年的郑和舰队就将足以测出23度30分的设备甚至是数据直接传播到了意大利!难道明代中国学者就是这样黄鼠狼下崽子的过活么?

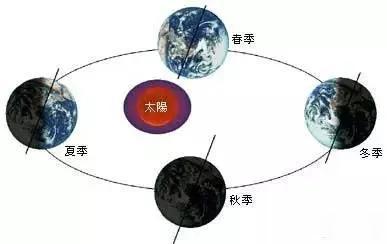

其次要说的是:黄赤交角的存在,导致太阳的赤纬在一年里发生周期的变化,也就是从+23度26分—-23度26分。赤纬的变化是地球自转赤道面与公转黄道面夹角的结果,而不能直接得出地球围绕太阳公转的结果。为什么呢?因为,如果太阳是围绕地球公转的,同样,太阳的公转轨道面(黄道)和地球的自转轨道面(赤道)之间,同样可以有夹角。而只要有黄赤夹角,就会出现太阳直射点在地球表面的移动,也就是产生四季!

我们给孟席斯教授举一个最直观的例子。月球是围绕地球公转吧?回想一下孟席斯教授是如何描述太阳的,而我们只需要用月球把太阳替换一下看看:“如果太阳(换成月球)围绕地球旋转,太阳(月球)赤纬就不会有变化。承认太阳(月球)赤纬的变化——地球的轨道越扁平,太阳(月球)赤纬就越小——就等于承认地球是以椭圆形轨道围绕太阳(月球)旋转。”

那么我们要郑重的告诉孟席斯教授:月球的公转轨道面叫白道,它与地球的自转轨道面赤道之间,同样存在一个夹角!这个夹角叫做白赤交角。它的数值变化范围是:18度17分-28度35分。或者也可以写成:23度26分±5度9分。也就是说,月亮同样存在着我们不得不承认的赤纬的变化,而这并不意味着“地球是以椭圆形轨道围绕月球旋转”,毕竟孟席斯教授也知道:月球是围绕地球公转的。

在这里我们还要指出大家已经注意到的,那就是白赤交角以23度26分上下变化,变化的度数是5度9分。显然前一个数值是黄赤交角,而后一个其实是黄白交角。

作者接下去说:“托斯卡内里、阿尔贝蒂和雷吉奥蒙塔努斯都沉迷于研究赤纬的变化,表明他们已经知道亚里士多德和托勒密的观念是错误的,亚里士多德和托勒密一直坚信太阳以圆形轨道围绕地球旋转。”我们需要补充的是:在明末清初的《函宇通》中,作者仍然使用托勒密的地心说体系。真不知道这位孟席斯教授是在夸赞中国文明呢,还是想着嘲笑中国文明。