1912年1月1日的黎明。

北京的寒风中,透着一股肃穆。

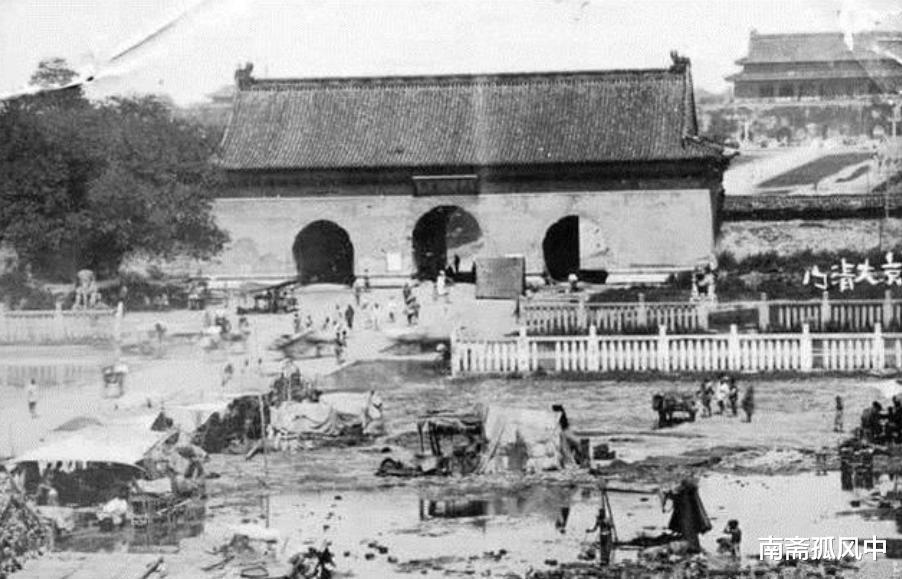

天安门和正阳门之间的“大清门”,在渐渐泛白的晨光中格外冷清。

仿佛在等待着什么。

就在这个平常的清晨。

却注定将成为中国历史上,具有开天辟地意义的转折点。

伴随着《大公报》发布的“南京公举总统消息”传遍全国,中国终于踏上了崭新的民主共和之路。

一阵微风拂过。

清末残垣断壁般的建筑在风中摇曳,发出沙哑的声响。

中华这方热土,终于在融融暖阳下迎来了新生。

曾几何时,这里是整个大清权威的中枢。

数不尽的钟鼓礼炮,在此曾回响过无数次。

而今天,随着时代的巨轮滚滚向前,这一切终将成为过去。

清晨的街巷中,渐渐有了行人的身影。

他们三三两两地结伴而行,低头探讨着《大公报》上振奋人心的消息。

格格不入的“大清门”那扇巍峨雄伟的“大清门”,见证了无数岁月的兴衰更迭。

它不仅是紫禁城的正门之一,更是整个帝国象征。

自古以来,每一代皇帝都要从这里出入,君临天下。

巨型石雕匾额上的“大清”二字。

由上等青金石精雕细琢而成,工艺之精湛可见一斑。

每一寸石料都熠熠生辉,昭示着大清王朝的辉煌无双。

当年,每逢皇帝临幸,钟鼓便会在这里齐鸣,士兵们肃立门侧,殿前被香烟薰得氤氲迷蒙。

然而,就在1912年1月1日这一天。

当“南京公举总统”的消息,传遍全国。

曾经气宇轩昂的大清门。

在冬日晨光中冷冷地投下阴影,与四周渐起的喧嚣格格不入。

石匾名号的存,在不啻于一种讽刺和提醒——那个曾伟大辉煌的时代,终将随着历史车轮的滚滚前行,而被抛在身后。

各抒己见,争论不休在北京这座,博古通今的京城里。

随着清朝的终结,满文这门曾在几个世纪里主导中国文化的语言,也逐渐退出了历史舞台。

街头巷尾、茶馆书坊,到处是关于这一变革的热烈讨论。

一间名叫“同文馆”的小小茶馆里,茶香阵阵。

客人们或独自闭目小酌,或三五成群高谈阔论。

木质的茶桌上,摆满了斑驳的茶渍。

墙角一盆盆翠绿的植物,散发着清新气息。

一位满脸皱纹的老者,拄着根手杖踱步至一处,咂摸着嘴唇对着身旁的人说道:

“这都改朝换代了,这大清门可不能再这么叫了吧?”

他的话音未落,立刻引起了周围人的强烈反应。

一位中年文士连忙会心一笑,拱手附和道:

“正是如此,我们要与陈旧的过去彻底决裂,扬弃积重难返的糟粕,迎接全新的生机。”

他环视了一圈,紧接着慷慨陈词:

“这座古老的城门,见证了中华民族几百年的历史沉浮,经历了无数动荡与战乱。如今新纪元已然来临,我们理应为它赋予别具意义的新名,让它再次重现青春活力,与时俱进、焕发新生!”

周围立时响起一片叫好声,有人大声附和:

“对啊对啊,应该为它取个好听有气魄的名字!”

人们你一言我一语。

各抒己见,争论不休。

整个茶馆里,一时洋溢着振奋人心的欢腾氛围。

仿佛在为新生的中华民国,预热助兴。

老城门换“新衣”那几日,北京城中一片喧嚷。

关于“大清门”该不该改名,以及改什么名的问题。

在街头巷尾、茶肆书坊,无处不在地激烈讨论着。

这不仅仅是一个门楼的名称之争,更是对旧时代的反思和对新生活的期许。

人们高涨的情绪。

如同北京初春的暖阳,温暖而热切。

就在这个节骨眼上,孙中山先生作为新时代的领导者。

为这一问题提出了睿智的解决方案。

“大家都在讨论这大清门该不该改名的问题,其实我们不妨另辟蹊径。”

他顿了顿,神情肃穆,一字一顿说道:

“我们可以将'大清门'的门楹翻转过来,在它背后精雕细琢上'中华门'三个大字。”

这样一来,既可以尊重历史,保留它作为古迹的价值。

又可以体现新时代的气象,给这座城门注入新的生命力。

孙先生的话语虽朴实无华,却入人心,不失为一个好法子。

一个阳光灿烂的上午。

北京的空气里,透着些许春日的暖意。

大清门前已然人山人海,络绎不绝的市民冒着被马蹄践踏的风险,前来一睹这座老城门将换“新衣”。

工匠们已翘首以盼多时。

他们用麻绳把挂在门楹上的巨大匾额系紧。

又三人抬、三人拖,小心翼翼地将它从门楙缓缓卸下。

终于,匾额被安稳放下。

众人不禁齐声松了口气,有人连忙递上拭汗的帕子。

匾额高高耸立在一排支架上。

“大清门“三个大字格外醒目。

接下来就该执行孙先生的指示,将匾额翻转过来了。

几名身手矫健的工匠们,你一言我一语。

很快就在工头的带领下开始了行动。

他们挽起袖子,咬紧牙关。

用尽全身力气,缓缓地将这块分量不轻的匾额翻转了过来。

一阵剧烈的呼吸声之后,匾额背面赫然展现在众人眼前。

所有人,不禁陷入了一片沉默。

因为在匾额的另一面,赫然雕刻着三个大写阔笔的:

“大明门!”

显然,当年建造这座城门的清朝建筑师。

也曾用过同样一种节俭的手法:

就是选用了留存下来的明代旧件,在匾额的一面刻上了“大清门”三字,另一面则是保留了“大明门”的字样,以减省开支。

当孙中山得知,原本的门楹匾额竟然另有其“前身”的时候。

先是怔住了,脸上难掩讶异之色。

过了片刻,他哈哈大笑:

“不改了,那就干脆造一面新的匾额吧。”

在中华民国成立后的第一个国庆日——1912年10月10日这一天。

新匾额终于精雕细琢完工,也将正式被安装在这座古老的城楼之上。

新匾上,隶书遒劲有力的“中华门”三个大字,在阳光的映照下熠熠生辉。

仿佛就是,这座古老城门的新的生命。

每一笔每一划,都无不透露出匠心独运的用心。

那沉甸甸的厚重里。

更多了几分端庄大气,和对未来的坚定期许。

工匠们运用绞盘和滑车,小心翼翼地将这面厚重的匾额缓缓升起,直至最后安装到了门楹之上。

现场,响起一阵雷鸣般的掌声和欢呼。

这一刻,是政权的迭代,也是中华民族的新生。