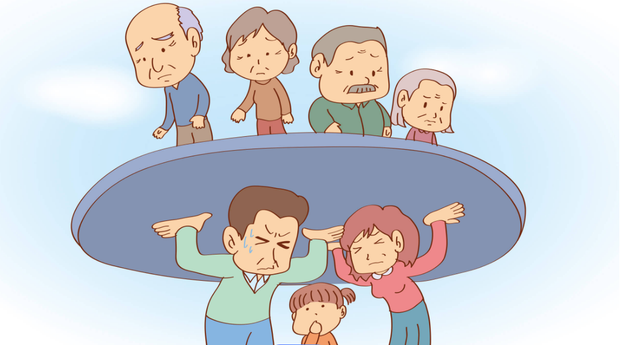

在中国庞大的养老保险体系中,三个主要群体——企业职工、城乡居民、机关事业单位员工,他们的养老保险待遇差异宛如社会阶层的缩影。

根据2022年的统计,企业员工每年的养老保险补贴为6956.115元,城乡居民的补贴则为3607.17元,而机关事业单位的工作人员的补贴金额则显著高达6570.02元。

谁在养老保险的盘中餐?——解析不同群体的补贴差异

谁在养老保险的盘中餐?——解析不同群体的补贴差异这种悬殊的差异不禁让人质疑,养老保险制度是否成为了某些群体的"盘中餐",而其他人则在辛苦劳作后只能望洋兴叹。

经济建设的中坚力量,他们承担了最高的缴费额,但从财政补贴的角度看,他们却似乎成了最大的输家。

每年1380元的补贴,在全国范围内平均分配后,几乎成了杯水车薪。

反观机关事业单位,每人每年的补贴高达9997元,几乎是企业职工的7倍多。

这种分配的不均,不仅仅是数字的游戏,更是一种社会资源分配的不平等的直观反映。

城乡居民在这场分配中的处境则更为微妙。

他们的补贴金额最低,但考虑到农村地区普遍较低的生活成本和消费水平,656元的年补贴并非完全不能接受。

并不意味着他们的待遇公平。

与体制内员工相比,这一群体的养老保障显然还有很大的提升空间。

他们是体系中的弱势群体,经常被忽视,他们的权益亟需更多的社会关注和政策支持。

三者之间的悬殊对比,不仅揭示了养老保险制度中存在的不平衡,也反映出我国在社会保障体系设计上可能存在的深层次问题。

平衡这三个群体的利益,确保每个工作过的人都能获得应有的尊重和保障,是摆在政策制定者面前的一大挑战。

缴得多、拿得少:企业职工的养老困境

缴得多、拿得少:企业职工的养老困境企业职工在中国养老保险体系中的处境可谓是“劳心劳力,回报寥寥”。

他们是养老金缴费的主力军,在退休金的分配上却似乎总是处于不利地位。

企业职工平均每月需要缴纳养老保险费的比例高达20%,远高于其他群体。

他们退休领取养老金时,实际得到的金额往往并不与其缴费努力成正比。

这种“高投入、低产出”的困境,不仅影响了职工的个人未来规划,也反映了当前养老保险制度中存在的矛盾和不足。

张先生一个在城市工厂工作了30年的典型企业职工。

张先生的月工资为8000元,按照规定,他每月需缴纳1600元作为养老保险费。

累计30年,他为养老保险投入了近58万余元。

他退休后,每月能领到的养老金仅为3000元。

这种收益与投入的不对等,让许多像张先生一样的职工感到退休生活的财务压力巨大,尤其是面对日益增长的医疗和生活成本。

企业职工在养老金收益上的不公还体现在与机关事业单位员工的对比上。

后者缴费比例相对较低,但却能享受到更高的养老金待遇,这无疑加剧了社会的不平等感。

制度性的差异导致了广大企业职工群体中的普遍不满,也为社会稳定埋下了隐患。

这样的困境,企业职工迫切需要制度上的优化和改革,以确保他们的辛勤付出能够得到相应的回报。

未来,政策制定者需要考虑如何调整养老保险的缴费与分配机制,以提高系统的公平性和可持续性。

企业职工,他们的声音需要被更多地听见,他们的利益需要得到更多的保护。

随着社会的发展和经济的增长,企业员工的退休福利问题已经变得越来越受到社会关注。金领退休金?——机关事业单位的养老待遇透视

随着社会的发展和经济的增长,企业员工的退休福利问题已经变得越来越受到社会关注。金领退休金?——机关事业单位的养老待遇透视在中国的养老保险体系中,机关事业单位员工的退休金待遇常被视为“金领级别”。

相比于企业职工,这一群体的养老金不仅数额更高,而且缴费压力相对较小。

这种待遇的差异不可谓不显著,而背后的政策理由及其合理性,一直是社会各界热议的话题。

机关事业单位员工的养老金水平通常是同等条件下企业职工的1.5至2倍。

他们的养老保险个人缴费比例往往低于企业职工,这使得他们在退休后可以享受相对轻松的生活,而不需担心医疗和生活成本的压力。

这种制度设置的初衷可能是为了吸引并保留有能力的人才在公共部门工作,确保国家机器的高效运转。

高补贴的养老政策在现实中引发了广泛的争议。

公众普遍对这种“特权”感到不满,认为它加深了社会的不平等。

人口老龄化的加剧,这样的养老金制度对公共财政的压力也日益增大。

使得原本意在稳定的政策,反而可能激化社会矛盾,增加政府运作的财政负担。

在这种背景下,分析机关事业单位养老保险补贴的合理性以及其对养老保险系统公平性的影响变得格外关键。

若维持目前高额的补贴政策,不但可能挑战社会对于公正的普遍看法,还有可能引发更广泛的社会不满和预期不匹配的问题。

在不削弱公共部门吸引力的基础上,逐步调整和优化养老金制度,以实现更广泛的社会公平,是未来政策制定者需要深入考虑的问题。

社会公平与政策调整:未来养老保险的改革方向

社会公平与政策调整:未来养老保险的改革方向在养老保险制度的改革讨论中,社会公平无疑是一个核心议题。

目前的制度因为存在明显的补贴差异,造成了公众对“金领退休金”现象的普遍不满。

制定更加公平的政策调整方案,不仅能缓解社会矛盾,还能提高整个养老保险体系的公信力和可持续性。

未来的改革方向可能包括调整退休金的支付结构和缴费比例,以减少不同群体之间的待遇差异。

提高机关事业单位的个人缴费比例,或是调整其退休金的计算方式,使之更加贴近企业职工的标准。

这种调整不仅可以平衡各方面的利益,还能在一定程度上减轻政府的财政压力。

改革的另一个关键方向是增强养老保险制度的透明度和公众参与度。

政策制定者需要建立更多渠道,让公众能够参与到养老保险政策的讨论和制定过程中来。

通过在线平台、公共听证会等多种形式实现。

公众参与不仅可以增加政策的接受度,还可以利用民众的智慧和建议,帮助政策制定者更准确地把握社会需求和预期,从而设计出更为合理和具有前瞻性的养老保险制度。

养老保险制度的改革不再是上层建筑的单向施政,而是变成了一个社会各界共同参与的过程,这在很大程度上将增强制度改革的合理性和有效性。

未来的养老保险制度改革需要在确保社会公平的基础上,进行全面和深入的考量。

调整退休金支付结构,提高制度的透明度和公众参与度,可以实现更广泛的社会共识和更高效的资源配置。

养老保险改革的实施挑战与平衡策略

养老保险改革的实施挑战与平衡策略养老保险制度的改革,尽管目标明确,但在实施过程中将面临多方面的挑战。

改革需要平衡现有的利益关系,尤其是在调整机关事业单位及企业职工的养老金待遇时。

调整可能会触动现有受益者的利益,引起一定的抵触和反弹。

在保障现有退休人员利益的同时,逐步引入新的公平更高效的计算方式,是改革必须面对的一个重要问题。

改革方案还需要考虑到不同地区经济发展水平的差异,确保低收入地区的退休人员不会因为改革而受到不公平的待遇。

养老保险制度的改革还需要建立在全面深入的数据分析基础上。

政策制定者需要精确计算改革带来的经济影响,包括对公共财政的压力、对社会保障基金的长期影响等。

需要构建一个包括经济学家、社会学家、政策分析师在内的多学科团队,通过模拟和预测来优化改革方案。

政策制定过程中还应该考虑到国际经验,特别是那些成功实施养老保险制度改革的国家的做法,从中汲取有益的经验和教训。

确保改革的顺利实施,还需要广泛的社会宣传和教育。

改革的每一个步骤都应当透明公开,让公众能够充分理解改革的必要性和预期效果。

媒体、社交平台、社区研讨会等多种渠道,政府可以有效地与公众沟通,增加改革的透明度,收集公众意见,同时减少误解和不必要的社会紧张。

全方位的沟通策略,不仅有助于改革的顺利推进,更是构建社会共识、增强政策接受度的关键。

养老保险制度的改革是一项复杂而艰巨的任务,涉及到经济、社会、政治多个层面的考量。

通过精心设计的改革方案和有效的实施策略,可以逐步实现一个更公平、更可持续的养老保险体系。