2025年4月18日,深圳北站上演了令人心惊的一幕:

一名女子为等待同伴,竟在高铁车门关闭时强行伸腿阻拦。

工作人员劝阻无果,最终同行人仓促挤上车,列车虽未晚点,但这一行为引发的舆论震动,远比车门关闭的警报声更刺耳。

一人的任性,千万人的风险

高铁车门关闭的瞬间,机械运转的力量足以夹碎骨骼,但更令人后怕的是,这种任性可能引发的连锁反应。

高铁运行以秒为单位精密调度,一列车的延误可能牵动整条线路的列车“集体晚点”,甚至导致后续列车紧急制动,引发追尾风险。

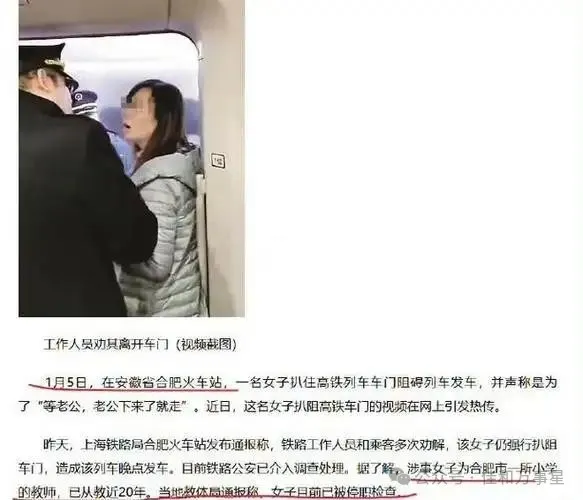

2018年合肥女教师罗某阻拦高铁车门事件中,列车因她延误发车,全车乘客的行程被迫打乱,而她本人也付出了罚款2000元、停职检查的代价。

更隐蔽的隐患藏在细节里。

高铁车门没有感应装置,关闭过程仅有五六秒警示声,若有人卡在门缝中强行闯入,轻则受伤,重则被拖行。

而一旦车门故障或触发紧急制动,全车乘客的安全都可能悬于一线。

法律的红线,从不是“软约束”

此次事件中,涉事女子已被深圳铁路警方依据《治安管理处罚法》第二十三条行政拘留。

法律条款清晰:

非法拦截交通工具影响正常行驶,可处警告、罚款,情节较重者拘留并罚款。

若行为导致列车严重延误或事故,还可能触犯《刑法》中的“以危险方法危害公共安全罪”,最高可判无期徒刑。

回溯类似案例,处罚从未手软。

合肥罗某被罚2000元并列入铁路“黑名单”五年禁乘;

2021年徐州一男子用行李箱挡门,被拘留5日。

这些处罚背后,是法律对公共安全底线的死守,个体的“几分钟”,不能凌驾于千万人的安全与秩序之上。

事件曝光后,网友的愤怒不仅针对当事人,更指向一种普遍的社会心态:

总有人将规则视为“可协商的条款”。

心理学专家指出,这类行为往往源于“自我中心主义”的膨胀。

以为“小事一桩不会有事”,却忽视蝴蝶效应在公共领域的放大。

规则意识的崩塌往往萌芽于细微处的一次次侥幸。

有人在地铁里外放视频,有人在公交车上抢方向盘,有人为赶时间翻越站台……

每一次对规则的轻慢,都在消解社会信任的基石。

对规则的践踏一旦成为习惯,每个人都会深受其害。

我们需要的,不仅是愤怒

愤怒之余,更应追问:

若下次遇到同伴未上车,我们该如何应对?

铁路部门明确提示:立即联系站台工作人员,通过广播寻人或协调换乘,而非以身犯险。

规则的存在,正是为了在突发情况下,用有序的流程化解无序的混乱。

社会的进步,从不靠少数人的自觉,而是靠制度的力量与群体的共识。

从“高铁扒门”到“抢夺方向盘”,每一起事件的严惩都在传递一个信号:

公共利益不容私欲践踏,规则的红线不容试探。

小编有话说:

深圳女子的腿卡住了车门,也卡住了我们对文明社会的期待。

但每一次对规则的捍卫,都在为这份期待松绑。

或许,只有当每个人都能意识到:

所谓“行个方便”的代价,可能是无数人安全的赌注时,真正的文明才会在轨道上平稳前行。

特别声明:

以上内容仅代表作者本人的观点或立场。图片来自于网络新闻。如因作品内容、版权或其他问题需要与本号联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。