然而,在过去的数月间,八旗与绿营之军队于战事中却屡遭败绩。在此情形下,起义军之势如燎原之火,迅速在各省蔓延开来。面对此严峻局势,乾隆帝一方面降旨严厉斥责前线统兵将领,以申明军纪;另一方面,亦不禁发出喟叹:“若海兰察尚在,平定此等贼寇实非难事!”

在关乎国家兴衰存亡的关键节点,乾隆并未提及傅恒、阿桂、福康安等一众臣属,却唯独念及海兰察之名。此情形充分表明,于乾隆皇帝的考量体系中,海兰察占据着无可替代的重要位置。

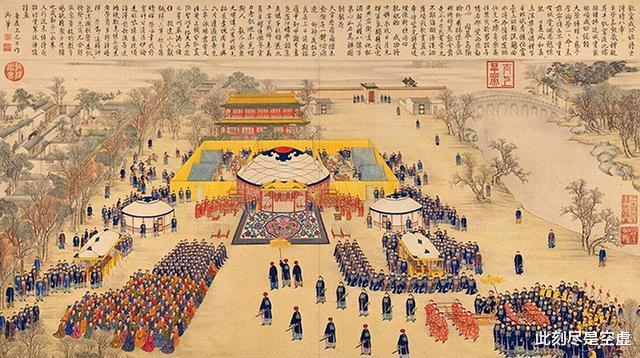

【大清第一猛将海兰察】

清朝时期,获封公爵的异姓之人,大多出身显赫门第,或凭借祖上功绩承袭世袭官职,或通过担任侍卫进入仕途。然而,海兰察却是个例外。他出身寒微,从普通士卒起步,历经无数征战,凭借卓越战功,终获一等超勇公爵位。

海兰察虽出身寒门,然其自诞生伊始,便承袭了祖上骁勇好战之血脉。海兰察隶属鄂温克族,世代安居于黑龙江上游区域。相较于满洲,鄂温克族所处的居住与生活环境更为恶劣。如此艰苦的条件,自幼便铸就了海兰察坚毅无畏、视死如归的品性。

在清代八旗体系中,由鄂温克族、达斡尔族以及鄂伦春族共同构成的索伦部,凭借其卓越的军事能力,在诸多旗部中脱颖而出,堪称战斗力最为强悍的一支力量。

自努尔哈赤完成女真各部之统一,索伦部旋即归附后金政权,并被纳入八旗编制体系。于《满文老档》这一重要历史文献中,索伦部被明确界定为伊彻满洲,意即“新满洲”。自后金肇始,历经数朝,直至乾隆一朝,索伦部所组八旗骑兵,在清王朝诸多重大战役中均扮演关键角色。他们凭借卓越的攻坚作战能力,在军事史上留下浓墨重彩的一笔,声名远扬。

海兰察堪称索伦部之翘楚。乾隆二十年,年仅十六岁的海兰察,以索伦马甲(即步兵)的身份投身对蒙古准噶尔部的征伐。其于初次征战中,便成功斩获敌方首领五人。凭借此卓越战功,海兰察获擢升为骁骑校。

乾隆二十五年,鉴于海兰察累建功勋,清廷授其为一等侍卫之职。此后,海兰察随阿桂辗转征战,涉足诸多战事。于每场战役中,他皆英勇非凡,在众多将士中表现卓异,勇冠全军。

乾隆中期,海兰察卓越的军事才能与骁勇善战之名,于朝堂内外广为人知。因其屡立战功,仕途顺遂,官职节节攀升,终至一品大员之位。然而,海兰察并未因高位而自矜,始终以普通士卒之姿态自处。每逢战事,他皆身先士卒,冲锋在前,遇攻坚之难,常率先迎难而上,展现出非凡的勇气与担当。

依据相关文献记述,海兰察在战事之际,每当敌我双方短兵相接之时,他便身着素朴之衣、头戴布制之帽,骑马迂回至敌军后方。随后,整合兵力发起进攻。有时,他仅率数十骑兵,径直突入敌阵,左右开弓,以精湛骑射对敌军予以打击。

乾隆皇帝素怀爱才重贤之德。海兰察每于战事结束凯旋返京之际,乾隆帝皆亲自召见,以其身为军中主将,郑重告诫其切勿轻易涉险,当以大局为重。然而,海兰察虽承圣上教诲,却难改其勇毅果敢之性情。一旦置身于烽火战场,便全然将告诫抛诸脑后,尽显一往无前之态。

据野史所载,海兰察于军事战场展现出超乎常人的敏锐感知。每逢战事开启前夕,他必严令麾下士卒保持肃静,随后俯身伏地,悉心探听。因其具备卓异的听觉能力,故而在距离敌方十余里之遥,便能洞察敌方兵力部署状况。

尤为称奇的是,海兰察在战场上展现出极为独特且惊人的嗅觉感知能力。凭借其敏锐嗅觉,他仅需通过空气中微妙的气息变化,便能精准判断敌军的兵力规模以及与己方的距离远近,此等非凡能力仿若天授,令人叹为观止。

【论打仗谁都看不上,只服阿桂一人】

海兰察作战能力出众,这一点毋庸置疑。然而,其性格中带有显著的倨傲特质,鲜少对他人表示认可。诸如傅恒、福康安等人物,在海兰察的认知体系里,并未获得较高的评价。与之形成鲜明对比的是,阿桂却能令海兰察由衷地产生敬佩之意,展现出心悦诚服的态度。

海兰察长期追随阿桂,其获得建功契机亦得益于阿桂。阿桂在军事谋划与指挥调度方面颇具造诣,谋略精妙且部署得当。正因如此,不仅海兰察对其信服有加,即便其他众人,对阿桂的军事才能与领导能力亦皆认可,难有异议。

乾隆五十二年,台湾地区爆发林爽文起义。彼时,乾隆帝任命福康安为主将,海兰察为副将,统兵平叛。福康安出身于钟鼎之家,然其在军事领域所历之事,较于海兰察,尚显浅薄。有鉴于此,乾隆帝忧虑海兰察会因资历差异而对福康安的主将之位心生不服。

事实上,海兰察内心对福康安存有一定的成见,在初始阶段,其行动表现为消极怠工。然而,福康安深谙为帅之道,作为统帅,在每次制定决策之际,均以谦逊之态向海兰察咨访。福康安这般主动示好之举,使海兰察获得了应有的尊重。至此,海兰察方心悦诚服,甘愿听从福康安的调遣指挥。

从历史功绩的维度审视,福康安诸多成就背后,海兰察实有举足轻重之作用。无论是在台湾地区的事务,抑或是西藏地区的局势处理上,若缺失海兰察身先士卒、直面危险,福康安恐难建立卓越功勋。

海兰察虽战功卓著,却存在一定局限性。于乾隆帝视角而言,其更适宜充当副手,而非统帅之选,此亦为海兰察军事生涯的一大憾事。从过往诸多战事的布局分析,海兰察从未获任主将。追根溯源,这既与其偏好冲锋陷阵的战斗风格相关,亦与其寒门出身有着千丝万缕的联系。

从军事战斗力的维度审视,在清代军事人物序列中,海兰察的卓越表现可谓独树一帜。在整个清代,无人在军事能力方面能企及海兰察之高度,因此,将“大清第一猛将”这一殊荣冠于海兰察头上,实乃众望所归,并无争议。

在清代历史进程中,海兰察出身微末,仅具马甲身份,却凭借卓越功绩,最终获封一等超勇公,此殊荣在当时独一无二。海兰察辞世后,其子嗣亦秉承家族英勇之风,于朝堂之上,皆以骁勇善战而声名远扬。

其长子安禄,于川楚白莲教起义之征伐战事中投身其间,矢志不渝,最终于蜀地壮烈殉国。至于次子安成,形貌昳丽,颇具文雅气质,乍观之仿若温润如玉之雅士。然而,在林清之变突发之际,他毅然决然挺身而出,于战斗中奋勇拼杀,斩获众多贼首,功绩卓然。

海兰察之婿岳祥,亦为武力卓然之士。自与海兰察之女成婚,岳祥恪守岳父家训,将为国御敌、奋勇杀敌视为无上荣耀。

乾隆五十八年,海兰察溘然长逝。彼时,乾隆皇帝降旨,特赐谥号“武壮”。海兰察于军旅生涯中,战功赫赫,军事造诣颇深,曾四度荣登清朝紫光阁御功臣绘像之列。鉴于其卓越功绩,乾隆帝恩准将其牌位安奉于昭忠祠,以彰其勋业,供后世敬仰缅怀。