【身份不凡】

在众多被捕的特务中,鲍君甫的身份尤为特殊。他曾担任国民党南京反省院的院长,不仅在政界有深厚背景,还涉足江湖,黑白两道均有涉猎。作为中统系统精心培养的高级特务,他的经历和能力都非同寻常。

南京警方找到他时,他早已退出了情报组织。现在,他不过是个普通退休老人,安静地住在自己的房子里。

警方对这一事件深感意外,他们完全没料到,如此重要的敌特分子在新中国成立后仍能隐藏这么久,整整躲藏了两年才最终落网。这一情况超出了他们的预期,显示出追捕工作的复杂性和艰巨性。

审讯工作迅速启动,调查人员推测,此人隐匿身份长期滞留南京,极有可能与台湾方面存在秘密联系。

然而,被捕的鲍君甫坚称自己无辜。

鲍君甫坦言,尽管他从事特务工作,但与中共内部许多人士关系密切。在国民党高压统治的年代,他曾多次暗中协助共产党,提供了不少帮助。

听完这句话,在场的人都认为他不过是在找借口推脱。

鲍君甫接着表示,如果仍有疑虑,可以直接向陈赓求证。

有个间谍声称自己与陈赓相识,这番供词让法官心中生疑,难以确定其真实性。

法官推断,此人很可能确实与党组织存在关联,否则不会贸然提及陈赓的名字。

经过深思熟虑,法官决定给陈赓写一封信,并通过邮寄方式送达。

很快,陈赓就回了信。他在信里明确指出,鲍君甫其实是我们党的功臣,帮了党很大的忙。他根本不是什么国民党的间谍,而是一位长期在秘密战线为党工作的红色特工。

作为一名中共地下党员,他为何能够成功打入国民党高层,并在新中国成立后选择销声匿迹?这背后隐藏着怎样的历史真相?他的双重身份是如何建立并维持的?在革命胜利后,他为何没有公开自己的真实身份,反而选择隐姓埋名?这些疑问都指向了那段特殊历史时期地下工作的复杂性与危险性。他的经历折射出革命斗争中的智慧与牺牲,也反映出当时情报工作的严酷环境。

【日本留学】

这个故事要从很久以前讲起。

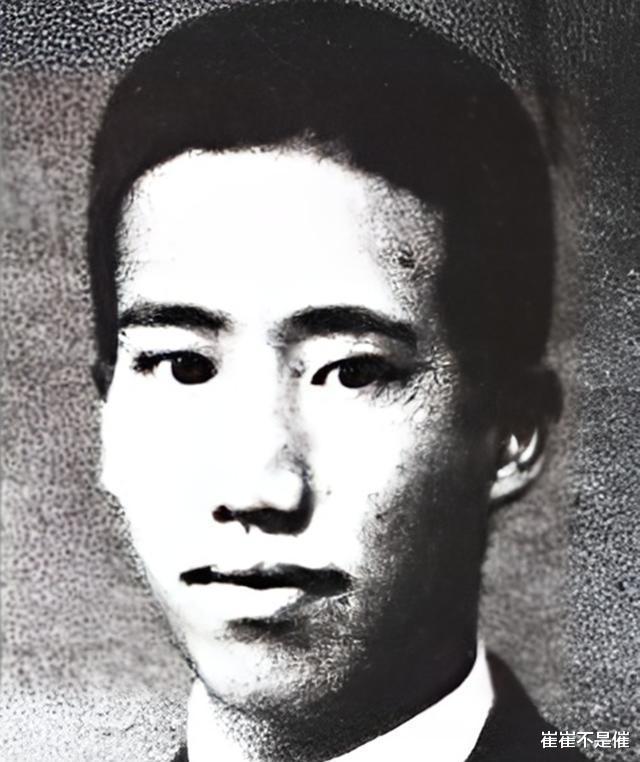

鲍君甫,大家更熟悉他的另一个名字——杨登瀛。他之所以叫“登瀛”,是因为他以前在日本读过书,这个名字就是为了记住那段留学时光。

1893年,鲍君甫在广东出生,他的家庭条件优越,自幼便接受了优质的教育。

由于成长于广州这座大城市,他自幼便受到浓厚的革命思潮熏陶。这座城市作为近代中国的重要文化中心,为他提供了接触进步思想的有利环境。在这样的背景下,他的思想观念很早就受到了革命理念的深刻影响。广州独特的历史地位和社会氛围,使他在少年时期就形成了鲜明的革命意识。这种早期的思想教育,为他日后的人生轨迹奠定了重要基础。

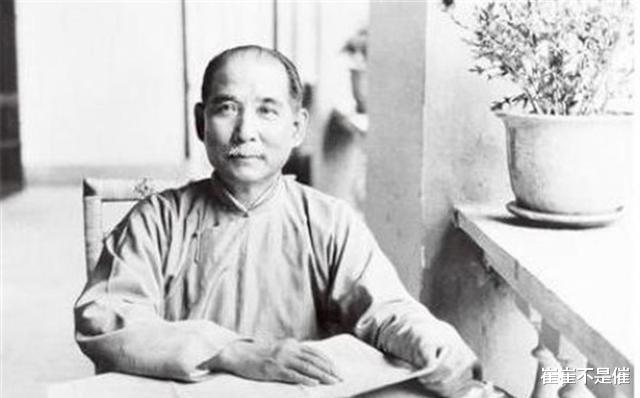

从小他就立志跟随孙中山,投身革命事业。他坚信只有推翻旧制度,才能建立一个新社会。为了实现这一目标,他积极参与各种革命活动,不断学习进步。在他看来,孙中山的理念是拯救中国的唯一出路。因此,他毫不犹豫地投身革命,甘愿为理想奋斗终身。尽管前路艰险,但他始终保持着坚定的信念。他相信,只要坚持不懈,革命终将成功。这种执着的精神,支撑着他走过了一个又一个艰难时刻。他深知,革命的道路充满挑战,但他从未动摇过。在他看来,追随孙中山不仅是个人的选择,更是时代赋予的责任。他愿意为此付出一切,哪怕牺牲生命也在所不惜。这种无私的奉献精神,正是他能够坚持到底的关键。

鲍君甫步入成年之际,恰逢辛亥革命席卷全国,长期腐败的清政府终于被推翻,这一历史巨变让鲍君甫深受激励。

在家人经济支持下,鲍君甫选择赴日深造,希望通过学习前沿知识提升自我,为国家贡献力量。

抵达日本后,鲍君甫深感震撼。过去,日本和中国都曾实行锁国政策,拒绝外来影响,但仅仅数十年间,日本便实现了惊人的经济腾飞,社会面貌焕然一新。这种快速发展的景象让他感到意外,也引发了他对两国发展路径差异的深入思考。

鲍君甫特别羡慕日本,作为亚洲的一员,它成功摆脱了被外国控制的命运。

当前的中国仍处于列强环伺的困境中,国家主权与领土完整岌岌可危,民族存续面临严峻挑战。外部势力虎视眈眈,试图分割中国版图,整个国家处于生死存亡的关键时刻。这种局势不仅威胁到国家独立,更直接危及中华民族的延续。在如此危急的情况下,中国必须采取有效措施,以应对随时可能发生的分裂危机,确保国家与民族的安全。

鲍君甫心里急得不行,觉得再不行动国家就完了。

鲍君甫在日本如鱼得水,事事顺心。

【青云直上】

尽管身在海外,鲍君甫始终心系故土。1919年,他一拿到毕业证书,就迫不及待地踏上了归国之路。

没过多久,报社就联系上他,邀请他为报刊写文章。

在日本期间,鲍君甫撰写了不少犀利评论,直指社会问题,深受读者喜爱。如今他回国后,其文字依然充满力量,如同强效良药,直击要害。

鲍君甫并未将写作视为主要职业,他迅速转投日商洋行并担任了管理职务。

由于他曾在日本留学多年,这段经历让他在商界备受认可。凭借出色的商业头脑,他迅速在上海建立了广泛的社交网络。

无论是在日本还是英国,上至政府官员下至民间帮派,他都是无人不知、无人不晓的人物。各方势力见了他,都得客客气气,不敢怠慢。他的影响力遍及各个阶层,走到哪里都能得到应有的尊重和礼遇。

在事业上取得成功的鲍君甫始终铭记自己的革命抱负。1924年,他正式加入国民党,投身于孙中山领导的革命事业。

国民党内部派系斗争激烈,与共产党之间的分歧一直未能化解。孙中山的革命理念在现实中屡遭挫折,难以顺利推行。两党之间缺乏共识,导致合作困难重重,孙中山的建国理想也因此无法有效落实。国民党内部意见不一,难以形成统一力量,加上与共产党的矛盾,使得革命进程步履维艰。

某些势力企图利用鲍君甫的影响力,以重金贿赂并承诺显赫职位作为交换条件,试图通过拉拢他来增强自身的政治资本。

鲍君甫起初并不想卷入这场纷争,但随着时间的推移,他逐渐意识到,作为国民党内一位颇具影响力的人物,自己根本无法置身事外。他深知,自己的身份和地位注定要面对这些无法回避的挑战。

尽管身处复杂的政治环境中,他依然巧妙地游走于国共两派之间,最终在机缘巧合下与我党建立了友好关系。

鲍君甫凭借卓越的才能和广泛的人脉,在日本高层中颇有影响力,这使得他在国民党内部迅速晋升。蒋介石对他格外器重,多次主动拉近关系,表现出极大的尊重。

与此同时,他与上海特科建立了联系。

鲍君甫虽身处国民党阵营,却对共产党的革命理念深表赞同。

目睹了几次工人和学生的集体行动后,鲍君甫对共产党的能力有了深刻的认识。他认为这个组织具备实现重大目标的潜力。基于这种信任,他毫不犹豫地将自己的情报网络与共产党进行了共享。

1926年,鲍君甫正式向党组织递交了入党申请书,经周恩来审核后获得通过。这一决定标志着鲍君甫正式加入了中国共产党,成为党组织的一员。周恩来的批准不仅体现了党组织对鲍君甫的信任,也反映了当时党对优秀人才的重视和吸纳。

鲍君甫在特定历史背景下,同时加入了国民党和共产党。这种双重身份在当时并非个例,而是一种普遍现象。许多人在那个时期都选择同时参与两个政治组织,反映出当时复杂的社会环境和政治格局。这种双重身份的存在,既体现了个人在特殊历史时期的选择,也折射出当时政治生态的多元化特征。

然而仅仅一年后,局势就发生了剧变。1927年,蒋介石发动了震惊中外的四一二反革命政变,对共产党人展开残酷镇压。这场突如其来的变故使党组织遭受重创,党员人数急剧下降,党的各项工作不得不转入秘密状态。

鲍君甫对蒋介石的所作所为极为反感,因此他利用自己的关系网,试图尽可能多地解救共产党人。

他毫不掩饰地向蒋介石表达了强烈不满,明确指出必须立即终止这种残暴行为。

蒋介石当时已经下定决心要破坏国共两党达成的合作共识,鲍君甫此时提出不同意见,正好触到了他的敏感点。

蒋介石得知消息后极为愤怒,立即下令逮捕鲍君甫,并解除其职务。

蒋介石发现自己引起了广泛的反对情绪,迫于压力,他勉强同意释放鲍君甫,但并未恢复其原有职位。

鲍君甫目睹蒋介石引领国民党步入绝境,自己却无力扭转局面,为了自保,他选择暂时收敛锋芒,低调行事。

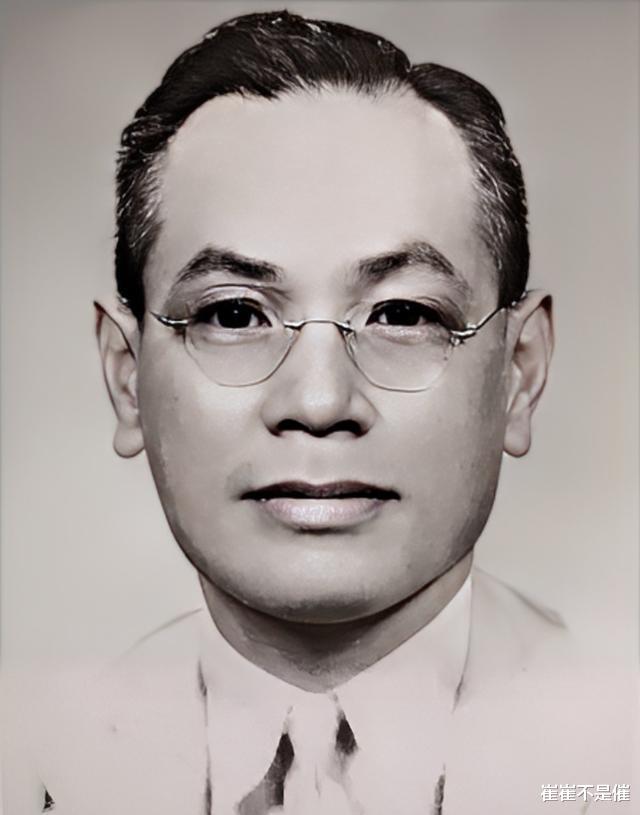

然而,不久之后,鲍君甫的老朋友陈立夫再次登门拜访。

【红色特工】

陈立夫当时正在组建中统,急需得力助手,于是他想到了一位曾被蒋介石撤职的老将——鲍君甫。在用人紧张的情况下,陈立夫认为鲍君甫的能力和经验正符合中统的需求,便决定重新启用他。

陈立夫亲自上门拜访,用极其真诚的方式邀请鲍君甫重新出山。

鲍君甫长期处于无业状态,面对这个难得的机遇,他毫不犹豫地接受了。

刚上任没多久,鲍君甫就发现中统这地方不对劲。表面上看,它只是个给政府办事的情报机构,可实际上,在蒋介石和陈立夫这帮人的操控下,中统已经变成了一个极其恐怖的地方,简直跟地狱没两样。

中统的主要任务是对革命人士进行镇压,这一行为让鲍君甫感到极度痛苦,他因此萌生了离开的念头。

他很快意识到,作为一名共产党员,有必要向党组织汇报这个情况。考虑到自己在中统的特殊身份,或许能借此机会为党做一些隐秘而重要的工作。这种双重身份也许能带来意想不到的助力,为革命事业贡献一份独特的力量。

不久之后,鲍君甫暗中与陈养山取得联系,希望他能将自己的处境转告周恩来。

周恩来了解到鲍君甫已加入中统后,灵机一动,构思出一个精妙的策略。

中统作为敌方最为倚重的谍报机构,其情报网络具备极强的威胁性。在激烈的战争环境下,情报的准确性和及时性往往能够左右战局的走向。

既然鲍君甫是共产党员,我们为何不借助他的身份,在敌方阵营中建立一个为我们服务的情报系统?

周恩来迅速向鲍君甫详细介绍了整个方案,鲍君甫听完后,立刻表示高度赞赏,认为这个计划非常出色。

在周恩来的精心部署下,一条秘密情报网络迅速建立起来。

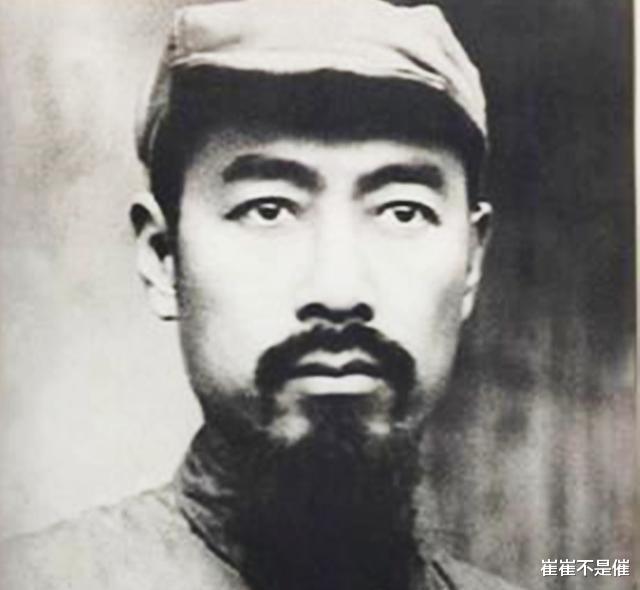

鲍君甫掌握的情报网极为关键,因此陈赓直接负责与他对接。

陈赓为鲍君甫提供了充足的资金支持,并安排专人保护他的安全,确保他能全身心投入前线任务,不必为其他事务分心。

要在中统内部构建共产党的情报体系,关键在于让鲍君甫在中统中获得足够高的职位,这样才能确保情报网络的核心地位。

为确保计划顺利实施,陈赓与鲍君甫经过讨论达成一致,每月由陈赓负责制作虚假情报,并将其递交给中统。

与此同时,陈赓在上海布置了多个虚假的情报据点,并指派鲍君甫亲自率队进行清理。

没过多久,鲍君甫的仕途便一帆风顺,迅速跻身陈立夫的核心圈子,成为他最信任的得力助手。凭借出色的能力和办事效率,鲍君甫在短时间内就获得了陈立夫的高度赏识,地位不断提升,最终成为了陈立夫身边不可或缺的重要人物。

由于鲍君甫长期表现出"忠诚可靠"、"能力出众"的特点,他在国民党情报系统中占据了重要地位。无论是蒋介石本人,还是负责情报工作的陈立夫,都将他视为中统机构的核心骨干。他的工作表现得到了高层的一致认可,在组织内部发挥着不可替代的作用。这种信任源于他多年的实际工作成绩,使他在情报系统中建立了稳固的地位。

1930年,一个绝佳的机遇出现了。

中统在上海的头头杨剑虹,因为卷入了贪污和青帮的案子,最后选择了自杀。他这么做是因为知道自己犯了罪,害怕面对后果。

作为敌方核心据点,上海失去一名重要管理人员后,必然会选拔能力更强的继任者填补空缺。这种人事调整是为了确保关键岗位始终由最值得信赖的人员担任,以维持组织的正常运转和战略目标的实现。在如此重要的位置上,任何人员的更替都经过慎重考虑,新上任者必须具备更高的专业素养和忠诚度,才能胜任这一要职。

陈立夫对中统内部进行了全面考察后,认定鲍君甫是最值得信赖的人选。为此,他专程前往上海,亲自向鲍君甫详细交代任务,并将蒋介石亲自签署的任命文件交给了他。

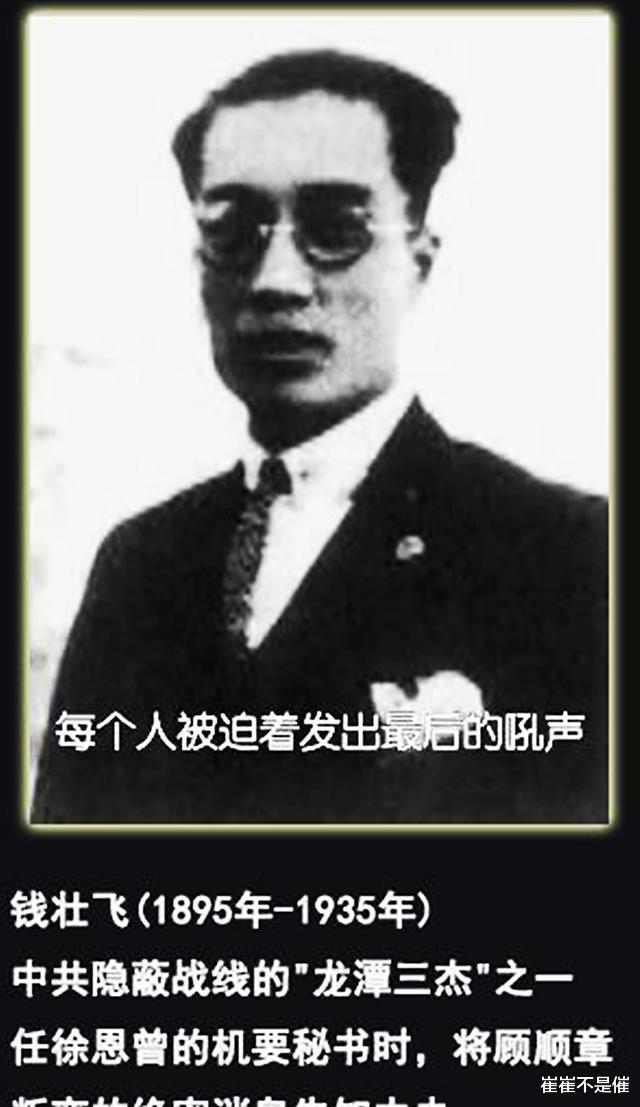

很快,陈赓联系了鲍君甫,让他帮忙安插三个人进入特务系统。这三个人就是后来赫赫有名的李克农、钱壮飞和胡底。

1931年,顾顺章的突然倒戈,让鲍君甫陷入了前所未有的困境。这一事件彻底改变了局势,给鲍君甫带来了巨大的威胁。顾顺章的背叛不仅出乎意料,还直接危及到鲍君甫的安全和地位。鲍君甫原本稳定的局面因此被打破,面临了严重的挑战。这一变故成为了鲍君甫人生中的转折点,迫使他必须迅速应对突如其来的危机。

如果顾顺章为了获取好处,不惜揭露鲍君甫的真实身份,鉴于鲍君甫在组织中的重要地位,敌人肯定会对他采取行动。

多亏钱壮飞提前获悉顾顺章被捕的消息,及时向上海特科通报,为组织争取了宝贵的转移时间。这一关键情报使得相关人员得以在敌人行动前安全撤离,避免了更大的损失。钱壮飞的快速反应和果断决策,在危急时刻发挥了重要作用,为革命事业保存了有生力量。

【久别重逢】

陈赓觉得,让鲍君甫继续待在上海风险太高,不如先让他撤到根据地避一避。等以后特科重新组建,再考虑怎么安置他。

鲍君甫选择留在上海,主要考虑到他的身份虽然特殊,但顾顺章缺乏确凿证据,即使发生意外,仍有应对的空间。

此外,鲍君甫在上海精心构建的情报系统是他多年努力的成果。一旦他离开,能否重返尚不确定,这个情报网络很可能因为他的缺席而陷入瘫痪。

鲍君甫判断自己在上海暂时没有危险,于是主动提出留下。考虑到形势紧迫,陈赓最终同意了他的决定。

出乎意料的是,敌方行动异常迅速,顾顺章刚被抓捕,就立即交代了有关鲍君甫的情报。这一消息让特务部门措手不及,他们意识到事态严重,不敢轻易处理,随即紧急向蒋介石汇报。

蒋介石尽管一度对鲍君甫颇为信赖,但鉴于他对中央特科的严密戒备,秉持着“宁可错杀,不可错放”的原则,最终下令逮捕了鲍君甫。这一决定来得十分突然,鲍君甫因此被捕。

多亏鲍君甫在社会上有一定地位,特务们不敢对他用刑,只是把他关押起来,迟迟不放人。

经过各方持续努力,1937年,鲍君甫最终获释。

此时鲍君甫处境十分困难。由于中央机关已迁至陕北,上海的地下党组织遭受重创,他既无法与组织取得联系,又缺乏有效途径证实自己的真实身份。这种情况使他处于孤立无援的境地,既不能获得组织的支持,也无法证明自己的政治立场。

他如今已不属于国民党,也不再是共产党的一员。

面对国民党的招揽,鲍君甫最终选择了接受。他在监狱里一直坚称自己并非为共产党工作,这种态度让蒋介石在多年后开始质疑自己当初的判断是否有误。鲍君甫的坚持和蒋介石的怀疑,构成了这段历史的关键转折点。

鲍君甫因其出色的才能和广泛的人脉关系,被蒋介石视为关键人物。经过深思熟虑,蒋介石决定任命他为反省院院长,以确保他继续为国民党服务。

然而,国民党的衰败迅速来临。随着局势的急转直下,这个曾经主导中国政坛的政党逐渐失去了其原有的影响力。内部的分裂和外部的压力共同作用,使得国民党无法维持其统治地位。最终,这个政党走向了历史的尽头,标志着其在中国政治舞台上的终结。这一变化不仅反映了当时社会的深刻变革,也预示了新时代的到来。国民党的衰落,成为了中国近现代史上一个不可忽视的转折点。

1949年,随着三大战役的落幕,鲍君甫意识到,中国迎来了长久以来渴望的美好生活。

鲍君甫心里明白,自己与党组织失去联系已有十多年,之后又加入了国民党阵营。因此,在新中国成立后,他决定继续隐藏自己的真实身份。

在南京,鲍君甫的名字早已淡出人们的记忆。然而,陈赓始终铭记着这位昔日挚友。

陈赓长期未收到鲍君甫的任何音讯,误以为他已经遇难。出乎意料的是,最终竟是南京警方无意中找到了鲍君甫的踪迹。

1956年,陈赓安排鲍君甫前往北京,在那里他重逢了昔日战友,包括周恩来和李克农等人。

尽管一路走来困难重重,但所有人都平安无事地重逢了,这无疑是最圆满的结果。

鲍君甫后来返回南京,在那里定居并度过了余生。

他的人生充满了未解之谜,但无可争议的是,他是一位令人钦佩的共产党员。

杨登瀛的一生堪称传奇,他游走于不同的身份之间,展现出复杂的双重性格。作为历史人物,他的经历充满了矛盾与转折。杨登瀛在政治舞台上扮演着重要角色,却在不同的历史时期表现出截然不同的立场。他的行为常常让人捉摸不透,时而坚定,时而摇摆。这种多面性使得他在历史上留下了独特的印记。尽管他的动机和选择备受争议,但不可否认的是,杨登瀛的故事反映了那个时代复杂的社会背景和人性。通过研究他的生平,我们可以更好地理解历史人物的多面性和时代环境的复杂性。