1882年夏天,在浙江嵊县浦口镇,经营酒水生意的马家迎来了他们的第五个儿子。这个新生儿哭声异常响亮,引起了附近一位著名盲人算命师的注意。他站在马家门口,不停地重复道:"这孩子将来必定大富大贵,是个有福之人!"

马棣生得知算命先生的话后,立刻前去询问缘由。算命先生解释道:“这孩子出生在马年、马月、马日、马时,再加上你们家姓马,这就是‘五马俱全’。五马齐全的人注定不平凡,将来必定成就非凡,前途无量!”

这孩子究竟是谁?他将来会有大出息吗?

【双博士学霸马寅初】

俗话说“父母都希望子女出人头地”,马棣生凝视着怀中刚出生的婴儿,回想起算命先生的预言,内心对孩子的前景充满憧憬。经过一番深思熟虑,他决定给孩子取名为马寅初。

凌晨三点到五点,正是黑夜即将过去、白天即将到来的时刻。这个名字寄托着父母对孩子未来的期望,希望他像刚升起的太阳一样,光芒四射,成就一番事业。在孩子满月那天,他特意从城里请来了最出色的理发师,给孩子剃了个满月头。这不仅是遵循传统习俗,更象征着孩子的人生即将开启新篇章。

马棣生头脑灵活,把酒水买卖经营得风生水起。其实不只是他,整个马氏家族都在做这一行。马棣生负责的是树记,另外还有茂记、钰记、文记和堃记,这些商号都属于他们家族。可以说,马家在当地酒水市场占据了主导地位,因此有了“五马渡浦口”的说法。

算命先生曾预言马寅初未来必定大富大贵,他的父亲马棣生一听就乐了,心想:“富贵富贵,贵不就是能发财吗?”作为一个特别信这些的生意人,马棣生虽然已经有五个儿子,马寅初还是最小的那个,按理说家里的生意轮不到他来接手。但马棣生还是铁了心要让马寅初继承家业,想着以后能把生意做大,甚至冲出全国,走向世界。

马棣生为儿子规划了人生道路,但马寅初并未按此路线发展。六岁时,他进入私塾学习,凭借过人的天赋迅速掌握了知识。随着维新思潮在浙江传播,马寅初渴望接受新式教育以跟上时代潮流。考虑到家庭经济条件允许,他向父亲提出前往城市就读新式学堂的请求。

“读什么新式学校?你将来就是酒铺里管账的,学那么多知识干嘛?能算账记数就足够了,何必浪费那些钱,我不准你去。”

马寅初万万没料到,一向对自己宠爱有加的父亲会如此强硬地表示反对,这让他既感到失望又心生愤懑。

整天就顾着省那点小钱,一个小酒馆有什么好惦记的?我志向远大,绝不会困在这个小地方!

马寅初心里很不服气,但年纪小,没办法改变现状,只能继续在镇上读书。几年过去了,他一直觉得在镇上读书很憋屈。到了16岁,他父亲马棣生认为他该锻炼一下,学点经商的本事,于是安排他去堂伯马赓良的钰记米店当学徒。等米店的活干完了,还得去酒坊接着学。

马寅初痴迷于学习,正值青春期叛逆,这让他和父亲之间发生了前所未有的激烈争执。由于他拒绝听从父亲的管教,多次被父亲严厉责打,内心充满痛苦和屈辱。无法继续求学的绝望感让他感到无助。面对父亲的强势,马寅初无力反抗,愤怒之下跑到了浦口镇附近的黄泽江边,萌生了跳江自尽的念头。

回去跟我爹说,要是他还不答应让我进城读书,我就直接跳江了!

马寅初的策略立竿见影,马棣生眼见儿子真的跳江险些丧命,顿时失去了斗志。面对如此局面,马棣生不得不选择让步。

马棣生有个关系不错的朋友叫张江声,在上海经营一家纱厂。张江声听说了马寅初为了求学连跳江都敢干的事,觉得这小伙子挺有骨气,就决定认他做干儿子。靠着张江声的关系,马寅初进了上海的一所教会中学读书。

马寅初在学术道路上表现出了非凡的天赋。1903年,他顺利考入北洋大学,主修冶矿专业。四年后,他凭借优异的成绩获得了公派留学的机会,前往耶鲁大学深造。此后,他又进入哥伦比亚大学继续学习,最终在1914年取得了哲学和经济学的双博士学位,并同时获得了文学硕士学位。这段经历充分展现了他的学术能力和成就。

1915年,马寅初完成了学业,回到了中国。

那会儿,北洋政府掌权,国家经济低迷,社会问题堆积如山。袁世凯正忙着搞复辟帝制的闹剧,与此同时,新文化运动却如火如荼地展开,带来了一股充满活力的思想新风潮。

在那个时代交替的节骨眼上,像马寅初这样的专业人才正是社会急需的。他回国后,果然应验了算命先生说他“前途无量”的预言,成为各方竞相争夺的对象。各路军阀都争着请他这位经济学博士去打理财务,还承诺给他高职位和丰厚待遇,甚至连袁世凯都曾极力邀请他管理自己的财政。此外,各大银行也纷纷向他抛出橄榄枝,希望他能担任银行的首席顾问。

面对这些机会,马寅初都选择了拒绝。这让他的家人感到不解:既不从商,也不从政,他究竟靠什么才能出人头地?

正值这一时期,北京大学校长蔡元培亲自前来拜访,邀请马寅初到北大担任教职。马寅初欣然接受了这一邀请,他心中充满喜悦,认为投身教育界能够为国家培养更多优秀人才,这无疑是一种报效祖国的有效途径。

马寅初的学术生涯始于北京大学,他在那里担任经济系教授并兼任系主任。1919年,他进一步被任命为北大的首任教务长。在教育界,他的影响力逐渐扩大,不仅参与了东南大学的创办,还在上海商科大学、浙江大学和上海交通大学等多所知名学府讲授经济学课程。此外,他还担任过银行的顾问角色。1951年,马寅初的职业生涯达到新的高峰,他被正式任命为北京大学的校长。

【计划生育之父】

马寅初回国时已经过了30岁,尽管他在北京大学任教期间接触过不少受过高等教育的女性,但他早在童年时期就由父母安排了一门亲事。

马寅初的未婚妻张团妹是个传统女性,没受过教育,但为人孝顺、性格温和。1901年,19岁的马寅初与她成婚。婚后,他们育有一子三女,可惜唯一的儿子在不满一岁时不幸夭折。

马寅初在海外求学长达七年,回国后与妻子张团妹迎来了他们的最后一个孩子,然而这次依然是个女孩,这让全家人都感到非常失望。

尽管马寅初学识渊博,生个儿子始终是他心头挥之不去的愿望。然而,随着张团妹年纪渐长,生育风险加大,这事变得不太现实。面对这种情况,张团妹这位传统女性,觉得自己没能为丈夫生个男孩,心里过意不去。她居然想出了一个办法,把自己的女儿的同学介绍给马寅初做小妾。这个女孩叫王仲珍,当时才13岁,比马寅初整整小了22岁。

1922年,她结婚后不久就迎来了第一个女儿。随后,她又陆续生下了一个女儿和一个儿子。到了1926年,她最小的儿子马本初出生,为这个家庭画上了圆满的句号。

马寅初共有八个子女,其中包括一个早逝的儿子。这一事实使他长期以来饱受争议和批评。

在那个动荡不安的年代,战火连绵不绝,导致人口大幅减少。多生孩子不仅能降低家庭面临的风险,还能为国家增添劳动力,这在当时被视为一种贡献。人们普遍认为多子多福,这种观念根深蒂固,无可厚非。然而,尽管有这种生育观念,长期的战争使得人口增长依然困难重重。

新中国成立后,社会局势趋于稳定,传统的多子多福观念也随之发生了变化。

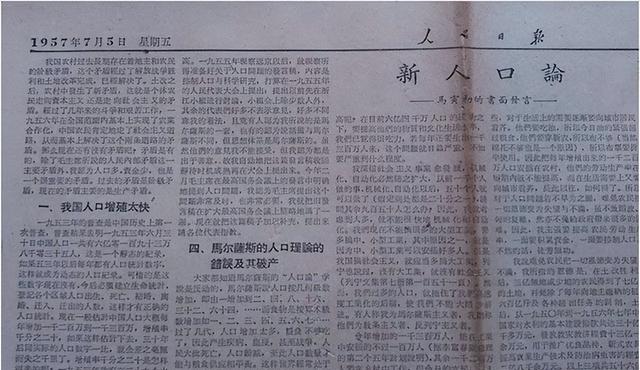

1953年,我国进行了首次全国人口普查,结果显示人口自然增长率为2%。然而,马寅初对此提出了质疑。他指出,我国地域广阔,各地经济发展和医疗条件差异显著,仅通过出生率减去死亡率来计算人口增长率并不合理。他认为,这种简单的计算方法无法全面反映实际情况,因此普查数据的准确性值得商榷。

他决定自己动手研究人口问题。经过三年的深入调查和数据分析,他发现人口增长速度已经达到了2.2%,部分地区甚至超过了3%。他意识到,当中国人口达到13亿时,虽然资源已经不够充裕,但还能勉强维持。然而,如果人口继续无节制地增长,后果将不堪设想。根据他的推算,如果不采取任何措施,到2003年,人口可能会飙升至26亿。

遗憾的是,马寅初的见解在当时显得过于前卫,难以被社会接受,这使他陷入了舆论的漩涡,遭受了诸多指责。面对这些压力,他坚持了长时间的辩论,但最终还是未能扭转局面。

1978年,中国正式将计划生育定为国家政策,四年后,这项政策被纳入宪法。同年,著名经济学家马寅初去世,终年一百岁。

误判一人,人口激增。在计划生育政策推行期间,有人指责他“娶两妻生八子,却倡导他人节制生育”,这一说法至今仍受非议。然而,他最小的孩子出生于1926年,那时国家面临外患内乱,人口增长本就困难,何谈限制生育?因此,他生育八个子女与提出计划生育政策并不冲突,不应因此受到批评,大家觉得?

20世纪末期,全球人口数量持续攀升,这一现象印证了马寅初在《新人口论》中提出的观点。遗憾的是,这位学者已经离世,无法亲眼看到自己的理论被现实所验证。人口增长的客观事实,充分说明了马寅初对人口问题的前瞻性判断和科学分析是准确的。