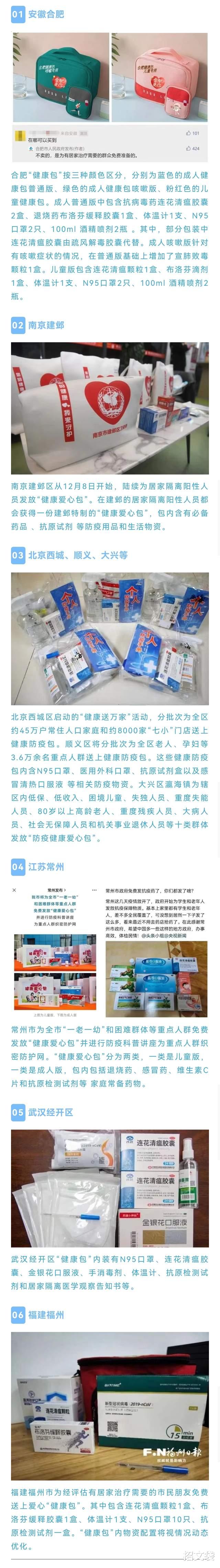

先来围观一组图

接下来该我们甘肃思考

这一波我们落后了,一直以来我们都是出经验的地方,这一次没有起到先导作用。

广州在“放开”前就开始发药;苏州创造性的把“核酸检测亭”改造成了“发热诊疗站”;东北有两块钱的“良心退烧药”扑热息痛片;四川有两块钱的“良心配药包”;河南有一毛钱一袋的“良心头疼粉”......而我们甘肃有佛慈,号称近百年的药企,有千年传承的岐黄中医药,我们差了啥?

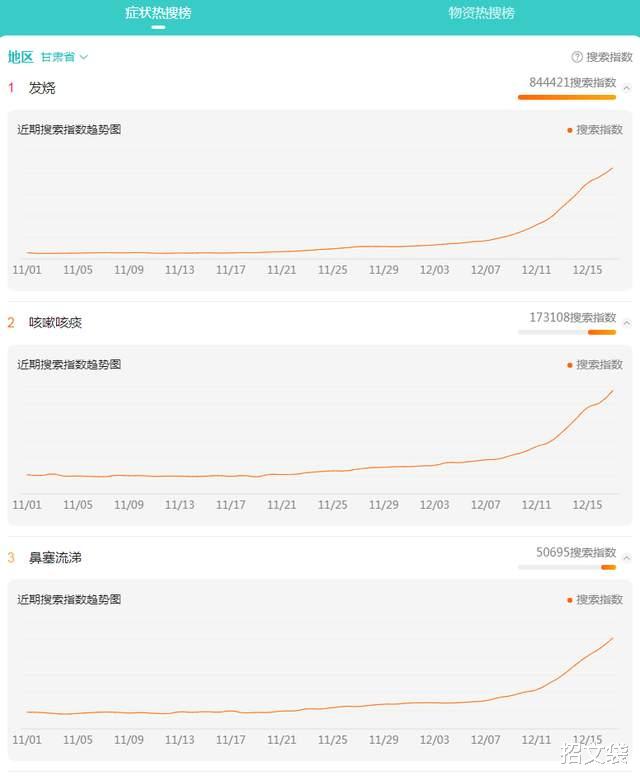

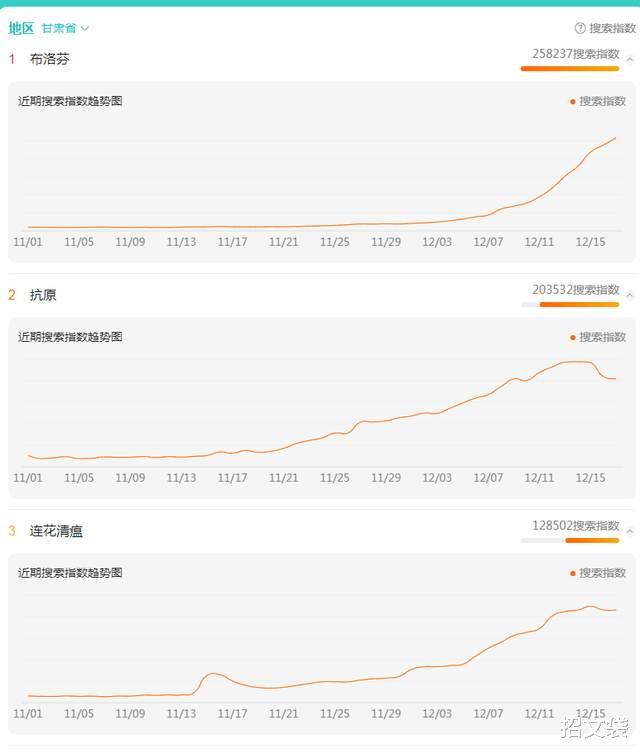

看两张我们甘肃的热搜图,分别是症状和物资的搜索需要。

很明显,发烧、咳嗽咳痰、鼻塞流涕这些症状的热搜不断在呈上升趋势,热搜的物资仍集中在布洛芬、抗原和连花清瘟,而且持续攀升。

没有了布洛芬和连花清瘟,难道我们就不抗疫了?我就不信这波疫情只有这两种药有效。我们的中药香囊,宣肺化浊汤、健胃清肠合剂、清宁胶囊、扶正救肺汤、退热方,还有益肺健脾方、贞芪扶正颗粒、仁青芒觉颗粒(藏药)等恢复期服用的中药制剂是不是可以分类按需指导储备?

就算中医药疗效太慢不明显,那我们的制药企业至少得有几十家吧,何以让整个市面上只抢连花清瘟、布洛芬?难不成我们就生产不出一样有疗效的药?我看西峰制药厂的感冒胶囊就很有用,我没吃过,但也看到过网友反馈,便宜又实效。

我们一直在跟风的告诉大家用这药、用那药,这配方、那配方,但如同书记走访调研的现状一样,我们的问题是群众根本买不到药,除了药品之外,有人为了一根量体温的温度计,竟然跑遍了大半个兰州也没买到。那么,政府的预见性在哪里?是不是应该提早储备,有所作为?

也看到甘肃省中医院申报的“岐黄避瘟颗粒”(甘药制备字Z20220418000)和“宣肺化浊丸”(甘药制备字Z20220425005)两个“甘肃方剂”在全省调剂使用,也听说是有效的,但同时又看到,省中医院已将“甘肃方剂”中的“岐黄避瘟颗粒”“宣肺化浊丸”开发为院内制剂的消息。

这~能不能在疫情当下变通变通,思考一下怎么才能渠道多元的开展有效指导发放,让群众广泛受益。

我们之前不是也有要求对老年等重点人群实施摸排筛查、包干分类处置、建立密切监测嘛,现在摸排统计的怎么样?有没有统计清楚,给这些重点人群又保障了些什么?

好像看不见、摸不着,只听到媒体报道了一下摸排筛查的统计要求。

做点啥吧,总有很需要又毫无办法正在硬抗的群体,有多少,咱们没有数字。

认真梳理一下,再紧张也拿出点钱钱,由政府统一采购,分类储备一些“防疫健康包”,给有需要的群体指导发放,最好是学人家完全免费。

当前是全民抗疫,按照专家们的看法还没到最高峰值,如果这时候我们还不动手储备,那峰值到了,岂不是哀呼遍野。

抗疫就是救灾,有步骤的“放开”,更需要有预见性的储备,不然注定会是失败的。我们已经晚了步子了,不能再任由“资本”肆意的市场调剂了,一切“框框条条”这个时候都要为疫情让路。外交部不是说过,我们的抗疫是有体制优势的,那这个时候的体制优势,是不是也该到了让群众都看见的时候了。

昨晚好像还刷到一条短视频,是一家药企对外宣传他们正在为了群众的需要而加班加点生产布洛芬的消息,我嗤之以鼻,打着为了群众的幌子,在加班加点为自己牟利恐怕才是他们的真相。我一直想不明白的是,中国的药企生产能力并不弱,为什么关键时刻总没药?有些人把症因归结于群众的抢购,我原来也以为是这个道理,但今天我却不这么看,如果不以疫情为支点来牟利,那“一药难求”的局面肯定是不存在的,我们该思考的是,到底是谁打破了疫情用药的市场平衡?又到底是谁在打破的平衡里为自己牟利?

疫情过去,那些大发国难财的,总是要被历史审判的,都不是啥好东西。

摸清底数,前瞻预见,抛却盈利,按需储备,指导发放,抓紧让咱甘肃迎头赶上。