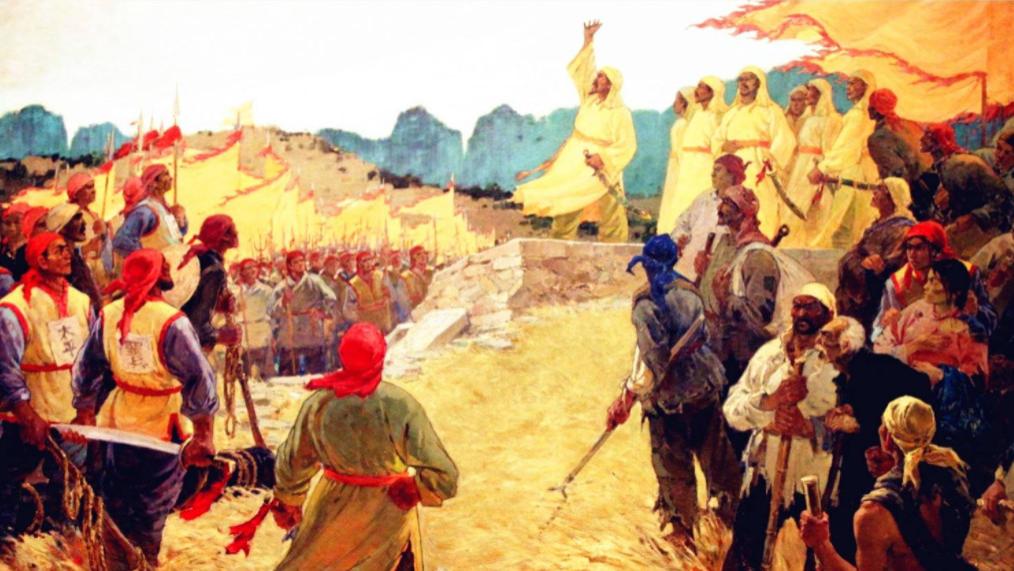

咸丰十年(1860年)8月,洪仁玕所力倡的新外交政策本是东进战略的关键一环,而占领上海计划的落空无疑标志着该政策的失败。这一结局不仅直接影响了太平天国日后的命运,还使洪仁玕个人的政治前景开始变得黯淡起来。

未拿下上海是谁的责任?与朝中一班开国功臣们相比,洪仁玕资历甚浅。除了与洪秀全的特殊关系外,他惟一赖以立足的资本便是曾在香港等地多年,见多识广。

洪仁玕后来在解释天王派他来苏州的原因时说:“我天王知予在外洋四载,熟悉各邦洋人情性习俗,而洋人亦知予识其举动礼仪及天文地舆历数物理,必能和酌妥议通商和好章程,乃降诏令余往苏邀洋人来会,颇能如议。”事实上,这也正是此前李秀成函请洪仁玕前来主持外交的缘由。可见太平天国上下均对洪仁玕的苏州之行抱有厚望。因此,外交斡旋的失败难免会有损洪仁玕的威望。一个最明显的迹象是,上海之役后,他与李秀成之间开始出现明显的裂痕。

尽管李秀成当初曾对洪仁玕受封一事表示不服,但“风浪暂腾久自息”,两人之间的关系并未因此而受到太大的影响。相反,李秀成在受封为忠王后,一时间对洪仁玕还颇为尊重和听命,成为洪仁玕东进战略和新外交政策的积极支持者和忠实执行者。

太平天国之所以能够在咸丰十年(1860年)重整旗鼓,大破敌江南大营,开辟出苏福省根据地,很大程度上得益于将相之和。但自从上海之役后,两人之间嫌隙日深。在兵败被俘后所写的供词中,李秀成对洪仁玕流露出明显的不服和不屑。而洪仁玕也在供词中对李秀成颇多批评,其中谈论得最多的便是上海之役。

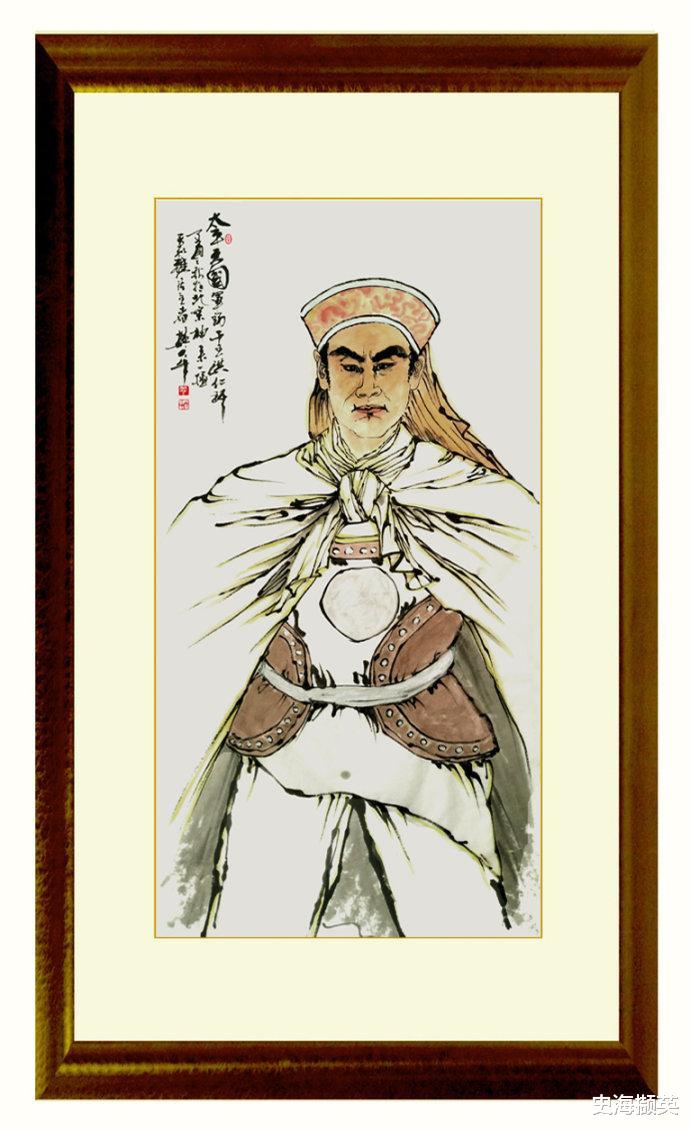

洪仁玕

洪仁玕共在三篇供词中提到此事,认为之所以上海未得,皆因忠王一意主战,惹恼了洋人。

他说:“我天王……乃降诏令余往苏邀洋人来会,颇能如议。而忠王自恃兵强将广,取上海如掌中之物,不依所议,云我天王江山可以打得来,不能讲得来也。众洋人知不能和乃去,仍多有保护洋行者。而忠王遂发师进取,见是空城,遂掠取洋楼物件,被洋人伏兵杀起,出其不意,败回苏城。此刻始信吾议,然究不肯认错也。”“我本想与外洋联合,取武汉、荆襄,扼得全个长江,再由四川下陕西东向。那李秀成偏要与洋人为难,我将洋官都请来苏州讲和,被他闹散了。”

忠王李秀成一直在作外交努力,始终无意与洋人开仗,乃至在遭到对方袭击后未予还击就撤离了上海。反过来讲,列强在上海问题上丝毫不肯让步,无论是和还是打,列强都不会将上海拱手交给太平军。就此而论,上海未下,其责任并不在李秀成。

洪仁玕称李秀成系被洋人用空城计败回,说明他对上海之役的经过不甚了了。与洋人闹翻本是洪仁玕力图避免的局面,而李秀成正是这次军事行动的统帅,洪仁玕自然会认为后者难辞其咎。而李秀成也难免会对洪仁玕苏州之行的无所作为感到失望和不满。于是,将相失和便成为无可挽回之事。

洪仁玕在太平天国原本根基不深,在失去拥有军队和地盘的实力派将领的支持后,其新政的推行便显得更加力不从心,他在朝中的地位也随之开始发生动摇。

关于太平军进攻上海的战略得失,尤其是由此引发的与列强关系的恶化,不仅太平天国内部为之争执不下。

鉴于西方国家一直视太平天国为“叛乱”,始终拒绝予以外交承认,到咸丰十年(1860年)左右,对太平天国的敌意更是有增无减,因此,太平天国与列强关系的好坏并不取决于太平天国自身的态度或举动。

即使太平军对上海按兵不动,洪仁玕的新外交政策也无法赢得列强的积极回应。相反,由于太平天国控制着长江一线的大片区域,列强为了实现长江通航通商的条约权利,迟早仍会与太平天国发生冲突。也就是说,双方关系的恶化是列强对华政策的必然结果,上海事件只不过是个导火线而已。

英国的主动上门太平军撤到徐家汇后,恰逢嘉兴守军告急,李秀成遂于8月24日率部由松江、青浦驰援浙江。而洪仁玕迟至9月上旬以后才从苏州返回天京。

作为新外交政策和东进战略的策划者,形势的急转直下对洪仁玕无疑是个不小的打击。

洪仁玕从洋人那里接受了近代国际观念,一心想与西方国家通商和好,彼此以信义相待,但洋人所作出的反应却又在暗示此路不通。这一残酷的现实不禁使洪仁玕感到大惑不解和莫名惊诧。

如果说洪仁玕在流亡期间主要关注的是西方文明的话,那么,苏州之行则开始刺激他认真思索起与洋人的品性相关的一类问题。不过,对于洪仁玕和太平天国而言,要认清列强的真实面目和险恶用心,仍有一段曲折的路要走。

太平天国疆域图

咸丰十年(1860年)10月下旬,即上海之役的两个月后,第二次鸦片战争结束,英、法胁迫清政府签订了《北京条约》,由此攫取了更多的权益。为了尽快实现长江通航通商一节,英国人只好又转而主动与太平天国打交道。

咸丰十一年正月二十二日(1861年2月20日),英国海军提督何伯率领一支舰队驶至天京,后来又一直溯江行驶到汉口,巴夏礼作为其外交助理随行。而洪仁玕已于10天前,即2月10日(天历辛酉十一年正月初二),奉诏离京出征。因此,洪仁玕此次未能亲自办理与洋人的交涉,代行其职的是赞嗣君蒙时雍。

从3月1日开始,英方由巴夏礼和“深淘”(Centaur)号舰长雅龄出面,与蒙时雍和章王林绍璋数次进行交涉。

对于英方提出的有关长江通航通商的八项要求,包括英舰“深淘”号驻泊天京等,太平天国除对某些细节加以说明和限制外,一并慨然应允。

双方争执的焦点仍集中在上海问题上。英方要求太平天国答应在一年内不进攻上海、吴淞周边一百华里内的区域;作为交换,英方承诺将阻止清军从上述地区攻击太平军。几经谈判,双方最终于4月2日达成协议,太平天国同意在本年内不进入上海百里以内的区域。

半年前,当太平天国为上海问题主动与英方沟通时,英方不但横竖不予理睬,还公然杀戮不予还击的太平军;如今,英方竟又自己找上门来,厚颜要求对方保护他们在太平天国境内的商业利益,甚至提出派军舰驻泊天京。这充分暴露了列强贪婪蛮横、反复无常的一面。而太平天国却以德报怨,不仅以礼相待,还基本满足了英方所提出的全部要求。

究其原因,此时太平军主力均在西线力解安庆之围,为了避免在东线与列强处于敌对状态,继续推行洪仁玕的对外政策,争取对方能严守中立,这不失为一种明智的抉择。

此外,太平天国对列强仍存有幻想。双方就上海问题达成协议后仅两天,洪秀全便专门为此颁布了一道诏旨,内有“中西永远和约章,太平一统疆土阔”句,流露出希望和英国保持永久友善关系的愿望。

但是,太平天国念念不忘的是征服全国的大业;而英国关心的则是如何保护自己在华的既得权益,尤其是力阻让战火烧到各通商口岸,以避免自身的商业利益受到损害,以及根据《北京条约》所应得的税银部分(即战争赔款)的落空。

双方在认识上格格不入,这就注定了以上所达成的一系列协议不可能是“永远和约”,无法带来持久的和平。

列强的险恶洪秀全很快便意识到自己过于乐观。迫于外交上的压力,他最终不得不将洪仁玕从安庆前线调回来办理对外交涉。

自长江对外开放后,英国商船在太平天国境内被劫事件时有发生。其中,有些系清军或当地的盗匪游民所为;有些则是英商因拒绝纳税强行闯关而被太平军扣押船只,进而反咬一口。英方不分青红皂白,一概向太平天国提出索赔等要求。洪仁玕返京正是为了处理此类棘手的问题。

可考的一次交涉发生在9月初。时值英国商船在吴淞江上游陆家港遇劫,普鲁斯公使亲自过问此事,以驻华海军蒙特戈梅尼舰长的名义照会太平天国,并让富礼赐具体出面交涉。

9月9日,洪仁玕拟就致蒙特戈梅尼的复函,略谓已派人到事发地点进行调查核实,俟两周后予以答复。

由于英国始终拒绝予以太平天国外交承认,蒙特戈梅尼在照会中有意识地没有直称洪仁玕等人的官衔。

洪仁玕注意到了这一细节,故而改变初衷,嘱咐富礼赐扣下前函不发,以避免直称对方的官衔。与洪秀全相比,洪仁玕对当时的双边关系有着正确估计,意识到“和约未定”。他之所以如此看重礼尚往来,实反映了他对英国拒绝承认太平天国之举的不满和焦虑。不过,富礼赐仍于11日当天将洪仁玕的复函发往了上海。

约在10月,太平天国正式答复富礼赐,否认与劫船事件有任何牵连,拒绝赔偿。

11月16日,太平天国又以王次兄洪仁达的名义颁布了一道法令,重申严禁走私,规定所有的外国商船一包括所雇的船只,在沿江上行或下驶时,须各在天京城外的天海关和芜湖海关照章纳税。

对于太平天国为维护主权所采取的上述举措,尤其是有关照章纳税、严禁走私的法令,洋人十分恼怒。同年12月7日,《北华捷报》刊登一文,称该法令“十分可笑”,并露骨地威胁道:“抬举一点说,王次兄是所有麻烦的起因。除非他改弦易辙,否则,他迟早会使天朝陷入无法自拔的严重困境。”

两天后,即12月9日,太平军占领了自鸦片战争后就被辟为通商口岸的宁波。唇亡齿寒,随着太平天国本年内不进入上海附近地区的协议即将期满,上海等问题再度成为列强关注的焦点。

同年12月27日,再次来到天京交涉的何伯一行以海军军官宾汉的名义照会太平天国,提出了以下四项要求:(1)赔偿英商在太平天国境内因遭抢劫而蒙受的损失;(2)悬挂英国旗的中国木船与英船一样可以自由航行长江,不得拦阻查验;(3)恪遵不前往上海和吴淞百里以内地区之前议;(4)不前往攻扰九江、汉口百里以内的地区,不擅往英国设在镇江的领事馆所在地焦山。

此时,洪仁玕已因奏陈安庆失守事而被天王斥革,代替他出面交涉的是幼赞王蒙时雍和章王林绍璋。

咸丰十一年腊月初二(1862年1月1日),太平天国以长篇照会答复宾汉,拒绝了英方的所有要求。复照强调双方交往时“应互相体谅对方之需求,不可唯利是图不顾他人”;指斥英方的上述要求实际上是“只图一己之利,不顾他人祸福”,“假托友好,暗助满妖”;声明太平军肩负为上帝光复全国的使命,“碍难弃寸土于不顾”;表示待全国平定后,自会着手考虑英方之提议,希望彼此能依旧和平共处,勿存疑虑或敌意。

洪仁坤

这篇照会不卑不亢,有理有节,尤其是“假托友好,暗助满妖”一语击中了英方要害,反映了洪秀全等人在策略上的变化和认识上的进步。

当日,宾汉再次致书太平天国,称已经收悉对其4天前所发照会的复函,并再次重申了英国的态度和立场。关于上海一节,宾汉写道:“贵方已周知上海和吴淞城为英法军队所占领,倘若贵军再次贸然来攻,不但会像上次那样遭到挫败,还会因愚蠢而招致更为严重的后果。”这不啻是一份最后通牒。

传教士的“变脸”在官方及其大部分洋商图穷匕见的同时,传教士对太平天国的态度也发生了逆转。

自咸丰十年(1860年)8月理雅各牧师往访天京始,西方传教士抱着同化太平天国宗教的目的接踵而至,但在最终大失所望后,不少人竟转而攻讦太平天国。罗孝全牧师便是其中之一。

自咸丰十年(1860年)10月来到天京后,罗孝全一直住在干王府。他不仅受到洪仁玕的礼遇和款待,还被洪秀全封为接天义、通事官领袖,在来访传教士中享有最为特殊的待遇。

然而,咸丰十一年腊月二十一日(1862年1月20日),在天京居住了15个月的罗孝全竟不辞而别,悄然从干王府溜到停泊在天京江面的英舰上,随即便反目为仇。

罗孝全

继2月4日在《北华捷报》上刊文谩骂洪氏兄弟和太平天国后,罗孝全又于27日在《孖刺报》上刊发他写给美国驻华公使蒲安臣的一封信(《北华捷报》3月8日转载),旧调重弹,继续往洪仁玕身上泼脏水。

在解释出走的原因时,罗孝全称干王于1月13日闯进他的住所,持刀杀死了他的一个仆人,然后又左右开弓抽他的耳光;当他20日离城时,干王不但扣留了他的行李,还禁止他的传教助手和两个仆人一同出城。罗孝全就此咒骂道:“看来干王不仅是一个杀人犯,他还是一个强盗,因为他扣留我的行李。”但让人感到滑稽的是,在该信的附记中,罗孝全又写道:“当我写完这封信时,我很高兴地告诉阁下,我的助手和两个仆人连同行李已经到达上海,忠王的弟兄还送来100两银子(合美金136元),作为赠我的礼物,也许这是在分别时作为和解之意。”

事实上,由于撒谎和妄自尊大,罗孝全当时便在传教士圈子中招致不少批评。有人甚至将他出走的原因归结为他个人品性上的因素:“仅受过有限的正规教育;性情暴躁,很难与人相处;他本人是个虔诚的原教旨主义者。”

不过,这些解释忽略了一个最为重要的因素,即罗孝全与太平天国在宗教上的不合拍。尽管如此,作为逗留天京的最后一名洋人,罗孝全的出走显然令洪秀全感到诧异和不快,故而迁怒于洪仁玕。

罗孝全牧师曾在上海扬言:“叛军是一群强盗,理应被外国人斩尽杀绝。”活脱脱一个屠夫的口吻。这类论调出现在英国与太平天国谈判破裂后不久,很具有煽动性。

于是,在朝野的一片鼓噪声中,列强的对华政策逐渐从虚伪中立向武装干涉过渡。

绞杀太平军同治元年二月初四(1862年3月4日),普鲁斯公使上书英国外相罗塞尔说:“上海告危,供应断绝,叛军将会因为我们的忍让和他们在宁波的胜利而猖獗一时,试图逼迫我们就范。我已经将我的意见告诉何伯先生,假如他们执意威胁上海,假如我们的打击能够迫使他们此后远离我们所处的位置,那么,我们对叛军采取攻势是完全正当的。”

至于清政府方面,对洋人持疑虑态度的咸丰皇帝于咸丰十一年七月十七(1861年8月22日)病崩,态度相近的顾命大臣肃顺、载垣、端华旋在辛酉政变中被杀,慈禧、奕訢执掌了中央大权, “借师助剿”的障碍已经不复存在。于是,双方在镇压太平天国一事上一拍即合。英、法两国除公然在上海外围和宁波直接出兵进攻太平军外,还特许戈登、日意格等现役或退役军官受雇于清政府,统领常胜军、常捷军等洋枪队,与清军联合绞杀内地的太平军。

列强的对华政策完全视其在华利益而定,毫无信义可言。对他们来说,交战双方中谁更迎合他们的意愿,谁更符合他们的在华利益,他们就选择谁作为自己的盟友。普鲁斯公使在写给戈登的一封信中一语道破天机:“我们支持清政府,这是出于利益的动机,而非出于感情的动机。”

在太平天国与清王朝的这场殊死决战中,西方在华势力是第三者,他们拥有先进的武器和训练有素的军队,其倾向或抉择不可避免地会使战争胜负的天平发生倾斜。太平军后来之所以在东线战场上节节失利,与列强的武力介入有直接关系。忠王便认为“攻克苏州等县,非算李鸿章本事,实得洋鬼之能”。而光复全国的神圣使命感,最终激励太平军将士,在中国近代史上演出了一幕反侵略的悲壮话剧。

面对形势的急遽变化,洪仁玕的内心有一种难言的痛楚。他原本以为在推行了新外交政策后,此前被洋人视为与太平天国交往的主要障碍——即太平天国的傲慢自大——基本上已不复存在,双方会顺理成章地建立起友好关系。但是,一连串始料未及的事件,包括苏州外交斡旋失败,罗孝全突然离京出走,英法军队最终与清军联手镇压太平军,等等,均无情地击碎了洪仁玕的幻想,使他如梦初醒,逐渐认清了列强在华的险恶用心和狰狞面目。

洪仁玕

同治三年(1864年)5月末,时值苏南大片据点沦陷,孤城天京岌岌可危,洪仁玕到浙江湖州催兵解救天京之围,后来在此遇见了堵王黄文金手下的雇佣军头目、英国人纳里斯。洪仁玕操着节奏很慢的英语询问对方的国籍。纳里斯作答后,曾在外交事务中屡受洋人欺谩的洪仁玕气不打一处来,愤然脱口说道:“我从未遇到过一位品性良好的外国人。”

在被俘后所写的供词中,洪仁玕将太平天国败亡的原因之一归结为“鞑妖买通洋鬼,交为中国患”,认为“倘若苏州不受攻击,鞑妖没有洋鬼之助,天京解围定已奏绩”。

洪仁玕的这几句话堪称字字血泪,因为它饱蘸着广大太平军将士的鲜血,是以太平天国的覆亡为代价换来的惨痛历史教训。在近代中国,认清列强贪婪阴险的一面,在很大程度上远比认识到西方文明的先进要困难得多。