“路难行,道更难;海峡宽,心更慌。” 每逢春节,琼州海峡边的这句民谣似乎更加切合实际。尽管海峡只有19.4公里宽,但春节期间,它却成为了无数旅客心中难以逾越的鸿沟。

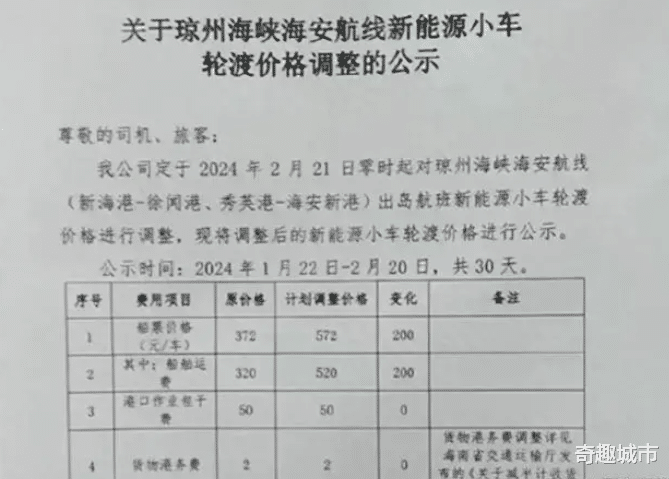

车票一票难求,新能源车主和普通旅客面对的不只是长时间的排队等待,更是对时间和机会成本的巨大考验。

飞机票价的暴涨成为旅客诉苦的另一重点,有的甚至高达一万一张,使得“金鸡过海”变成了奢侈的行为。

在这片狭窄的海域,交通困境变成了一种常态。新能源车主们原本以为,环保出行能使他们的旅程更加顺畅,却没想到在这里也是“车在港边停,心在峡中泊”。

普通旅客也是愁云惨雾,“家门口的海峡,何时能架起归家的桥梁?”他们的焦虑和期待已经成为社会各界关注的焦点。

历史上,关于琼州海峡架桥的议题并非空穴来风。伟人们的脚步在这片海域留下了沉思的痕迹。

张之洞有感于交通阻隔,提出了架桥的构想;孙中山在其伟大蓝图中划下了一笔;周恩来总理更是有意推进,可惜时光荏苒,这桥梁如同海市蜃楼,始终未能成真。

这座未曾建造的桥,不仅是连接两岸的物理结构,更承载着人们对于便捷生活的向往和地区经济发展的希望。

它的缺位,不禁让人思考——我们究竟是缺钱,还是缺技术?或者说,是面对跨越自然障碍的决心尚未达到克服困难的程度?

琼州海峡跨海大桥的挑战分析人们常说,“山高皇帝远”,但在琼州海峡面前,即便无山峻岭,这“海的距离”却让人倍感距离之远。海峡两岸,一边是经济迅速发展的海南岛,一边则是岭南文化的重要发源地——广东乐昌和徐闻。

这不仅是自然的分界线,也是一个经济发展与交流的重要节点。然而,其地理与地质环境的特点,却让人们在架桥议题上频频叹息。

海峡底部是复杂的断裂带,这里的地壳活动频繁,地震风险不容忽视。正如俗语所言,“居安思危”,在设计和建设跨海大桥时,必须将这些潜在的自然威胁考虑在内。

桥梁不仅要稳固,还要具备抵抗地震的能力,这对工程技术提出了极高的要求。

除了地震,琼州海峡还频繁遭遇台风的侵袭。每当台风来袭,海面波涛汹涌,风力巨大,这样的极端天气对任何海上建筑都是严峻的考验。

建设跨海大桥,就必须要有“巧妇难为无米之炊”的准备,找到坚固耐用材料,设计出能够经受住风浪考验的结构。

过往对于琼州海峡跨海大桥的研究和投资预算,犹如探海的细索,虽重重尝试,却总难触及问题的深处。资金,技术,环保,一系列的问题如同“千丝万缕”,让决策者和工程师们头绪繁多。

尽管如此,一些勇敢的思想者和行动者依旧在努力。他们知道,“水滴石穿,非一日之功”,在这项浩大工程面前,需要的是长期的规划和不懈的努力。

克服困难的可能性与未来展望在历史的长河中,技术的进步总是在不断地推动着人类社会的发展。正如爱迪生所言,“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”,在琼州海峡跨海大桥的建设议题上,技术的进步和工程经验的积累无疑是我们可以依靠的“天才”。

港珠澳大桥的成功建设,为我们提供了宝贵的经验。这座世界级的工程奇迹不仅展示了中国工程师的智慧,更为类似的未来项目提供了可行的技术路线图。

它告诉我们,“世上无难事,只怕有心人”,只要我们有决心,有毅力,伟大的工程也能够完成。

在琼州海峡这片风华正茂的水域上,大桥的建设不仅仅是一项工程,更是一项梦想的实现。人们期望着,这座桥梁能够克服所有自然和技术的障碍,成为连接两岸的坚固纽带,也成为推动地区经济社会发展的强大引擎。

在这个期望中,我们不会忽视环境与气候对建桥的影响。正如俗语所说,“不打无准备之仗”,在大桥的规划与建设过程中,我们必须综合考虑各种因素,确保工程的可行性与安全性。

每一步都需谨慎,每一决策都需科学,这样才能确保这座桥梁能够稳固地矗立在琼州海峡上,经得起时间和自然的考验。

展望未来,琼州海峡跨海大桥的建设,就像是在暗夜中点燃的火炬,为无数渴望归家的人照亮了方向。

我们有理由相信,通过科技的力量和集体的智慧,这座连接着千家万户梦想的桥梁,终将在琼州海峡上巍然屹立。