大家每次去寺院烧香的时候,是不是都会虔诚地,向佛祖磕头?顺带捐点香火钱,替家人和自己求个好运、平安什么的。

可是佛家戒律里,和尚是不准接触,金钱财物的。

那这么多寺院里的善款、香火钱,到底是怎么回事?它们又最终花在了哪呢?

估计看完下面的内容后,你就再也不想,随意往寺庙功德箱里,捐钱了。

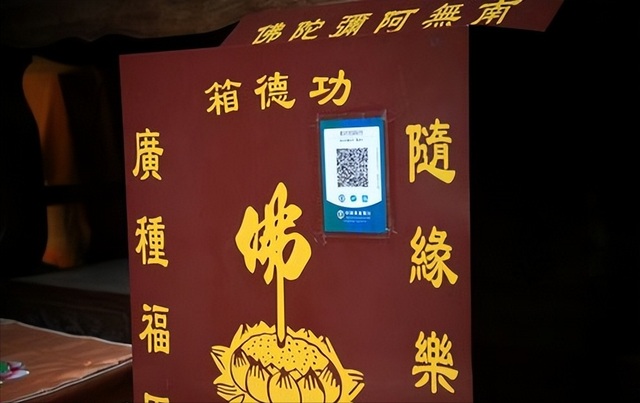

功德箱造型有讲究?

功德箱造型有讲究?古往今来,香火钱、善款、功德箱,一直都是佛门寺院,最主要的经济来源。

从物理结构来看,功德箱大致可分为两种类型,即开口朝上的和开口朝前的。

开口朝上的功德箱,俗称"铁匠钱"箱,表面只有一个硬币投入口,基本上常人无法轻易打开。

这类箱子通常由,当地政府或景区统一管理,定期进行"开箱"收割。

通常来讲,这些钱主要用于,寺庙的日常运营,以及基础设施的建设和维护。

而开口朝前的功德箱,则方便寺庙僧人,自主掌控善款的使用。

理论上这部分钱,同样应当用于修缮庙宇、供奉膳食等。

但由于普遍意义上,缺乏外部监管,被寺庙僧人私自贪污、挥霍的情况,也是时有发生的。

除此之外,近年来还出现了,"移动支付功德箱"的概念。

顾名思义就是针对,现金不再流通,而推出的扫码捐赠方式。

这种做法,除了感官上缺乏了,一丝丝仪式感外。

在事实上给予了,布施者更多的便利,但这些善款的使用途径,照理说也应该是,并无二致。

捐的钱都去哪儿了?

捐的钱都去哪儿了?虽说功德箱钱财,理论上是属于寺庙所有,但其实在法律层面上,这笔钱是归属于,宗教活动场所的,非个人或集体私有财产。

在国家宗教事务局颁布的,《宗教活动场所财务监督管理办法》中有明文规定。

宗教的一切收入,都得按照国家会计法,和非营利组织会计制度,进行按时合规的入账。

同时,但凡设有捐款箱的寺庙,都得明确指定三人,管理钱箱。

并且开箱取钱的时候,一定得是三人同时到场,当面清点数额。

这也就从根上杜绝了,个人贪墨香火钱的可能性。

那么,既然个人僧侣不能使用,这些钱被取出后,又真正用到了哪些地方呢?

从理论上来讲,功德钱主要用于,以下的几个方面:

最大头的就是,维持寺庙的日常运营开支。这里面主要包括,全寺僧人的伙食费、工资,水电气开支等。

毕竟,如今不少寺院的住持和僧侣,都是高薪应聘进来的。

这些高学历的“人才”,可是按月、按年拿收入的,这笔钱自然要靠,寺庙里的香火钱出了。

还有一个花钱的“大户”,那就是,寺庙建筑物的修缮与维护。

像是一些历史悠久的古刹,是经常需要,对建筑群和塑像,进行修缮维护的。

什么重塑金身,什么庙门刷新,这些动到土木的活,那也是没钱不行的。

当然了,光是修修补补也是不行的,一般大的寺庙,通常会隔段时间,就会搞次重建扩建工程。

就比如,如今一些走入规模化运营的寺庙,他们会利用功德钱,来开展扩建新院落工程。

当然了,这些土地和附近的树木,都是国家划归他们管理的资产。

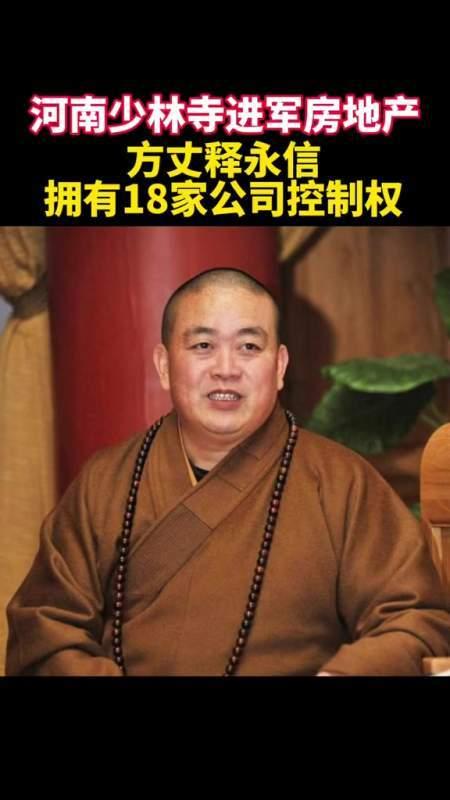

这其中的佼佼者,就当属我们耳熟能详的少林寺了,而如今的方丈释永信大师,更是管钱的一把好手。

除了把钱花在,自己身上外,寺庙也会搞些,公益慈善活动。

就像是,传统寺庙会定期举办,施粥等公益活动。

而这些所需支出,也是要依赖,功德箱收入的。

而一些大家不常见的,应酬招待开支,也是比不菲的支出。

不可否认,现状下寺庙也难免,要应酬一些上级领导和贵客。

而这些钱也不是凭空变出来的,自然也要从香火钱里出了。

但随着时代的发展,还有些其他名目的花销,也成为了支出渠道,就如同寺庙也需要,营销推广费用。

这里面就包括,出版书籍、发行光盘、拍卖文物等等。

当然了,从上文列举的用途不难看出,一些大寺院事实上,已经呈现出,半商业化运作的态势。

别的不说,光是那笔"应酬开支",就透着股浓浓的,商业投资气息。

“变味”了的,佛门净地

“变味”了的,佛门净地除此之外,我们在报章媒体上,也常常能看到这样的新闻:

某寺院斥资数亿,打造了一处旅游景区;某处千年古刹,因过度商业化运作,而饱受诟病...

种种迹象都在说明,越来越多的寺院,已经把过多精力,放在了经济利益的追逐上。

有的寺院更是对功德善款,赤裸裸加以牟利。

就比如,他们会推出售卖,种种所谓"开光"饰品,或定制木鱼、佛珠等;

还在在寺内开办,有偿素斋或上供祈福酒家;

更是举办一系列节目,吸引游人,让来往信众无所不捐;

甚至出现了,圈地自建"道观寺院"的,奇葩现象。

这一切的一切,在曾经虔诚的信众们看来,自然感到非常的不适。

也有理由怀疑,寺院是否已经彻底叛离了,佛门该有的本心。

就在不久前,著名导演陈凯歌,在微博上公开炮轰了,一处寺院的商业氛围。

他直言自己这辈子,都不会再给寺院捐钱,因为寺院已经完全是,“商人”了!

这番狠话虽然直白了些,但却道出了,不少老游客和善信们的,心里话。

按理说,信众布施并非等价交换,功德箱钱的奉献,原本就是一种无私的,慈善捐赠行为。

可当看到捐赠的善款,被如此肆意糟蹋、玷污了佛法精神之时,人们自然就会对布施,产生猜疑和反感。

反而宁可把钱捐给,其他公益慈善团体。

世界宗教的布施与捐献

世界宗教的布施与捐献其实,不论是基督教、伊斯兰教,还是佛教、道教,在世界各地的寺院教堂,接受信众的布施捐献,都是一种惯例。

比如,在耶路撒冷的教堂,你会看到许多虔诚的基督徒,将钞票塞进去布施箱。

再比如麦加的清真寺,富有的穆斯林,也会在这里慷慨解囊,奉献自己的祷告钱财。

在西藏,藏传佛教的寺院游人如织,过去也曾一度,因为过多的商业化营销,而受到诟病。

不过近年来,达赖喇嘛和很多高僧大德,都公开呼吁过,寺院要反过来限制,来自游客的布施,把精力重新放在修行上。

如今的拉萨大昭寺、哲蚌寺等,已经不再主动向游客募捐。

取而代之的是,每年两次向附近藏族同胞"化斋"——接受当地僧侣和居民的供养。

这些来路清白的供养,才是维持寺院运作的,主要收入来源。

在佛教戒律中,和尚出家人是不允许,接触钱财的。

为了避免从事,任何与金钱相关的活动,从而玷污了出家人的清净身份,佛教有"不执受金银财物"的戒规。

这就是为什么,大多数寺院都设有,"俗家""化主人"一类的职位。

目的就是为了,由在家信众来主持寺院的,收支和理财事宜。

而真正僧人们,只负责教化,宣讲佛法。

不过,现代社会毕竟注重法治,为了基本生活上的需求,有些地区的寺院,也允许僧人拿有工资。

而寺院日常活动,所需的香火钱、功德箱捐赠等,理应也归俗众管理。

总的来说,佛教的本源教义,还是倡导"离群索居"、返璞归真的清苦生活。

只是随着时代变迁,有些开放程度不同。

坚持不收钱的寺庙有哪些?

坚持不收钱的寺庙有哪些?尽管商业寺院现象,在全国范围内已经相当普遍。

但我国幅员辽阔,到底还是存在一些,坚持不收钱、回归传统的净地。

比如说,在四川峨眉山,当地政府就曾下令,禁止在金顶、报恩等道观内,设置各类"功德箱",以净化风气。

访客们上香,完全不需要给钱,就连化斋的机会,都被干脆取消。

福建也有很多,这样的小寺庙,如天游、南华等。

游人可以在寺门口,白白领取香火,无需给钱。

而寺院的维护费用,则由当地信众长期供养,从不向游客伸手要钱。

此外,我国至少还保留着,行脚僧人的习俗。

这类云游四方的僧人,靠化缘为生,但绝不向游人索钱,他们只会郑重叩谷,接受路人最朴素的供养。

罕见的是,浙江普陀山的佛教文化遗产公园,就聘请了几十位这样的行脚僧。

只要看到他们,就能感受到传统僧人,应有的清贫淡泊之风。

对于现代化都市里的百姓来说,这份返璞归真也许正是,重新启发虔诚之心所需要的。

加强监管,减少铜臭气

加强监管,减少铜臭气撇开个别的例外不谈,从总体上来看,我国寺院确实存在着,一些管理和监管的缺失。

比如,开口朝前功德钱箱的管理,就缺乏有效监督。

再比如,寺院大规模上市上项目,就免不了会产生,一些利益纠葛和管控疏漏。

专家指出,要遏制佛门不正之风,最根本的还得从源头入手。

一方面要加强,宗教组织的自我净化、自我约束。

另一方面,政府有关部门也要完善,相应的监管机制,保证功德善款用在正道上。

终归来说,佛教的慈悲精神,是不应被商业氛围所冲淡的,回归到佛门的初心本怀才是正途。

只有这样,功德箱才能重拾,其原有的神圣意义,佛门也才能为,人们所信赖和景仰。

后记

后记最后,分享一段禅语以作结尾。

一粥一饭,当思来处不易;半升半合,恒念勿踌躇。

唯愿寺院功德不被蒙尘,永葆佛门正气。

参考资料

即为供养,如同把东西送给别人,别人如何处理是他们自己的事!而且供养给三宝是清净法布施,何为法布施?无我供养,心即是佛法僧三宝!若执着是我的东西或钱供养,积累福报,以后就是可以上天堂或做人有情有权聪明什么?而佛法是心法,心法即自性,不生不灭,不垢不净,不增不减,是故空中无色!以此直心用,无法不清净圆满!

总有一帮倒霉鬼信和尚的鬼话。[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

先问问自己:为什么要布施?自己的慈悲心是真是假呢?

不要迷信,科学救国,臭和尚是消极的东西,不要投钱。

当光头们开着迈巴赫搂着小蛮腰住着七星级,艾玛,这香火钱值了[得瑟][笑着哭][鼓掌]