从古至今,无数的哲学家、思想家、文学家都尝试解答过这样一个根本性的问题:人性到底是本善还是本恶?但是始终没有一个统一的答案。这个看似简单的问题,实则涉及了人类行为的动机、道德的起源、以及人类社会的构建等多个层面。

下面小编就带大家从多个角度探讨一下这个问题,并探讨人道与天道之间为何仅隔着“一扇门”。

早在先秦时期,儒家代表人物孟子便提出了“性善论”。他认为,人性之中蕴含着仁义礼智之端,犹如水之就下,是人的自然倾向。在孟子看来,人的善良本性如同种子,需要合适的土壤与阳光(即良好的教育与环境)来滋养,才能茁壮成长。

他强调了通过教育和自我修养,人可以充分发挥其内在的善性,达到“仁者爱人”的境界。

同为儒家大师的荀子,他的观点却则与孟子相对,主张“性恶论”。在他看来,人性本初是自私自利的,好逸恶劳,追求欲望的满足。荀子认为,是社会规范与教育使人学会了克制私欲,遵循道德。

他强调了外在的教化,与礼法对于人性改造的重要性,认为如果没有这些外力的作用,人将沉沦于无限的欲望之中。

实际上,人性远比“善”与“恶”这两个简单的标签复杂得多。心理学、社会学以及生物学的研究,其实能为我们提供更丰富的视角:

心理学视角

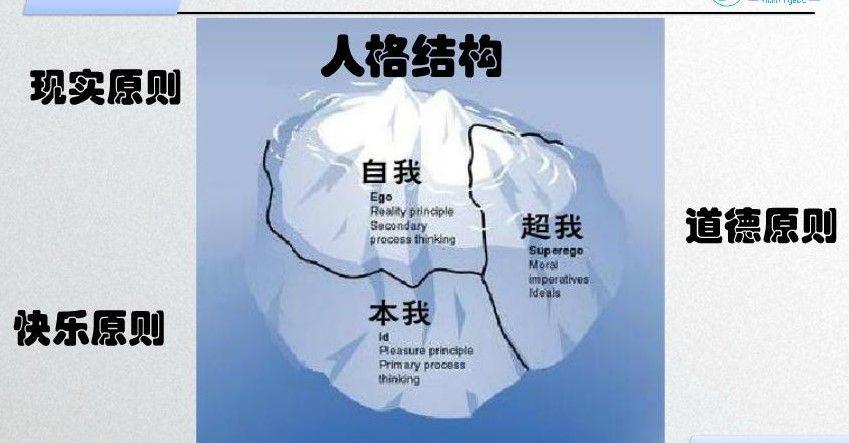

弗洛伊德的人格结构理论提出了“本我、自我、超我”的概念,说明了人性中的原始冲动(本我)、现实适应(自我)与道德约束(超我)之间的动态平衡。这表明,人性既有追求快乐的本能,也有社会化的道德意识。

社会学视角

涂尔干的社会整合理论指出,个体的行为深受社会规范与集体意识的影响。人性的表现,很大程度上取决于其所处的社会环境与文化背景,而非单一的内在属性。

生物学视角

从进化论的角度看,人类作为社会性生物,既保留了有利于生存的竞争本能,也发展出了合作与利他的行为模式。而基因、环境与文化共同作用,塑造了人性的多样面貌。

人道,即人类社会的道德伦理体系,是人类基于生存与发展需求构建的规则;而天道,或可理解为宇宙间运行的自然法则,包含着无为而治、顺应自然的智慧。

深入探讨人性的本质,我们不难发现,无论是“本善”还是“本恶”,都是对人性某一面向的极端抽象。实际上,人性如同一面双面镜,映照出了善恶并存的现实。

在这两者之间,那扇门或许就是“觉知”与“选择”。其实人性没有善与恶,人的善恶之分来源于人的后天教育,因为人生下来是毫无杂念的,只有在成长过程中产生的金钱名利欲望过度之后,才会有善恶之分。

写到最后

人性并非固定不变的本质,而是环境、教育、个人选择与内在潜能相互作用的结果。人性的善恶,并非绝对对立,而是相辅相成,共同构成了人性的丰富多彩。如果能理解这一点,我们就能更好地引导与激发人性中的善,同时也能有效的制约住潜在的恶。

人道与天道,虽看似遥远,实则仅隔一扇门,而这扇门的钥匙,就掌握在每个人的手中。大家如果还有别的看法,欢迎在评论区进行留言和讨论,同时也欢迎收藏和转发。(图片来源于网络侵删)

善与恶的本质就是自私自利。行善积德是为自己有个好的前程和结局;做恶多端同样是为自己有个好的未来和后果。两者离不开大自然造就的丛林法则一一弱肉强食,一切都是为了生存繁衍,本质上同所有生物没有区别。