大家好,我是营养师麒麒,欢迎来到我的分享。

去年冬天,有位叫雨桐的女生向我倾诉困惑。她每天坚持记录体重,却发现数字像过山车般起伏:晨起时明明降到了两位数,午饭后却涨回原点。这种反复让她陷入自我怀疑,甚至想放弃健康饮食。我建议她暂时收起体重秤,先观察身体感受,再重新制定称重计划。

这段经历让我意识到,即使像"称体重"这样简单的小事,更需要掌握科学的观察方式。

早晨固定时间才有可比性

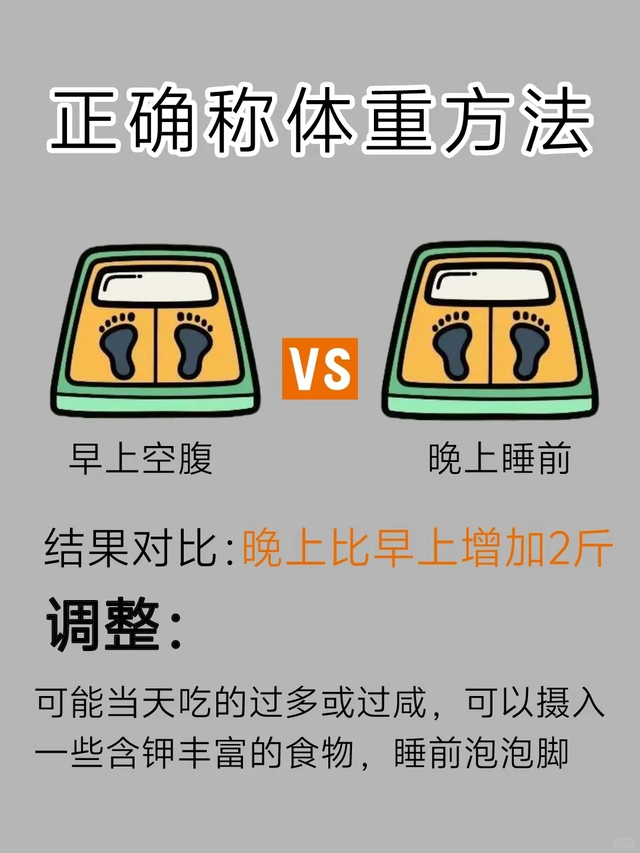

早晨固定时间才有可比性此时测量的体重最接近真实数值,且受饮食干扰最小。若今天早上八点称,明天改到中午测量,数据差异可能源于进食量而非实际变化。建议将称重时间控制在30分钟误差范围内。

同一台秤是忠实伙伴

同一台秤是忠实伙伴不同品牌的电子秤存在50-200克偏差,浴室防滑垫或地毯也会影响传感器精度。有位学员曾同时用两台秤测量,结果相差整整一斤。选定家中的硬质地面(如瓷砖),固定放置位置,让每次测量都在相同条件下完成,才能获得连续有效的数据链。

数字波动时看趋势线

数字波动时看趋势线连续三天体重增加未必代表退步,可能是姨妈期储水或运动后影响。把每周数据连成曲线,当波动幅度逐渐缩小时,说明身体正在适应新的平衡点。有个简单方法:用不同颜色标注工作日和周末的数值,观察生活节奏对体重的影响。

站在体重秤上的那几秒钟,其实是一场与自己的深度对话。数字不该成为焦虑的源头,而是帮助我们理解身体的密码。就像雨桐后来领悟的:当她把注意力从"必须下百"转移到"感受轻盈",反而在不经意间收获了理想的身材。生命的节奏本就有起有伏,学会用从容的姿态丈量变化,才能让健康管理成为滋养而非负担。