在广东梅州街头,如果你听到有人用"崖系客家人"打招呼,千万别以为这是外星语——这其实是正宗的汉语方言。

由此也延伸出了这样的段子:两个客家人用方言聊天,旁边的北方朋友听得一头雾水,最后忍不住问:“你们说的真是汉语吗?”客家人笑着回答:“当然是!不过我们说的是‘唐朝普通话’。”

这其实并不是玩笑。

作为汉族的重要分支,客家人全球总人口超过1亿,他们的语言被语言学家称为“古汉语活化石”,但对外地人来说,却像一场“加密通话”。

客家话保留了大量唐宋古音,比如"食饭"(吃饭)、"行街"(逛街),连《诗经》里的"斯"都能在日常对话中听到:"斯个妹子生得靓"(这个女孩长得漂亮)。

更神奇的是,客家人的"加密通话"还有地域彩蛋。

福建龙岩的客家人把"太阳"叫"热头",广东河源的客家人称"下雨"为"落水",江西赣州的客家人甚至能用方言唱出《国际歌》。

有网友调侃:"客家话是方言界的战斗机,普通话说得再溜,在客家话面前秒变外语小白。"

这群人究竟从何而来?为何他们的文化与语言如此独特?今天,让我们揭开客家人跨越千年的传奇故事。

迁徙史诗:从中原到岭南,一部“流浪者之歌”

迁徙史诗:从中原到岭南,一部“流浪者之歌”客家人的历史,堪称一部“中原汉人求生记”,主要由五次大迁徙而来,是一部从北向南,从平原走向深山的离奇历史。

客家人的祖先也是源自中原(今河南、陕西一带),因战乱、饥荒和赋税压迫,从秦朝时期开始大规模南迁。

历史学家罗香林提出的“六次大迁徙说”,勾勒出他们的漂泊轨迹。

第一次就是秦朝时期。

秦朝建立之后,秦始皇开始致力于更广阔的征服,也就是“六国之外”的“蛮夷”们。

公元前219年,秦始皇发动了五十万大军,兵分五路南下进攻百越地区,从浙江、福建等地开始,一路浩浩荡荡地向南推进,终于在公元前214年时,打到了今天的广东、广西地区。

这一路上的战争堪称是无比残酷,秦军不仅在战场上遇到了激烈的抵抗,岭南地区的瘴气和潮湿天气也让水土不服的秦军“非战斗减员”严重,尤其是在进攻广西的西瓯部落时,更是打出了“伏尸流血数十万”的惨烈局面。

在战争胜利之后秦始皇暴戾地举起了屠刀,将百越族人屠戮的十不存一,之后命令南征的五十万大军就地驻扎,在此繁衍生息、开发建设,这便是客家人的首次迁徙。

这些"古代移民"在赣南的深山老林里安家,用"客籍"身份开启了长达千年的流浪模式。

第二次就是西晋的“永嘉之乱”后,也就是五胡乱华时期。

著名的“弱智皇帝”晋惠帝司马衷在位时政治黑暗、民不聊生,终于爆发了“八王之乱”,最终“吃鸡”的东海王司马越行事比司马衷这个傻子还要不着调,竟然直接毒杀了晋怀帝司马炽,匈奴趁机南下进攻首都洛阳,西晋就此灭亡,中原士族为避战火南下江淮。

再加上鲜卑、羯、羌、氐这五个胡人大部落,北方的中华大地越来越成了“汉人禁区”,不想被当“两脚羊”吧,那就向南方跑路吧,南下的人们在福建宁化石壁村建立"客家大本营",隐世避难。

第三次则是唐末黄巢起义,“科举落榜生”黄巢没能考上编制,直接“天街踏尽公卿骨”,杀的五姓七望等世家大族濒临灭绝,差点成了保护动物,而几千万难民也是涌入赣南、闽西,成了当地客家族融合进程的一份子,当地的客家人担心战火波及,再次背井离乡,在粤东的梅州、惠州落地生根;

第四次乃是宋元更迭,南宋灭亡时,福建的客家人向粤东、粤北扩散;

第五次是清初“湖广填四川”,因为明末清初“大西王”张献忠在四川的“反城市化”行为,清初朝廷下令部分客家人西迁,以补充四川的人口缺失,朱德元帅的祖辈就是在这次迁徙中从韶关移居四川;

第六次是太平天国运动失败后,因为太平天国的发源地就是广西,主要波及的也正是东南沿海地区,很多客家人都是“被迫附逆”,担心清朝秋后算账,所以大多客家人迁至东南亚及海外。

有趣的是,近年研究发现,客家人南迁不全是“被动逃难”。

衣食住行:一方水土养一方人

衣食住行:一方水土养一方人《河源客家简史》提出“逋赋避役说”——许多客家先民是为了躲避苛捐杂税,主动躲进粤闽赣交界的深山老林,开荒拓土,逐渐形成聚落。

这些迁徙路上,客家人创造了"移动的文化孤岛"。

在江西赣州的客家博物院,五根南迁柱记录着他们的悲壮历程:从"衣冠南渡"到"筚路蓝缕",从"留住根脉"到"裔播四海"。

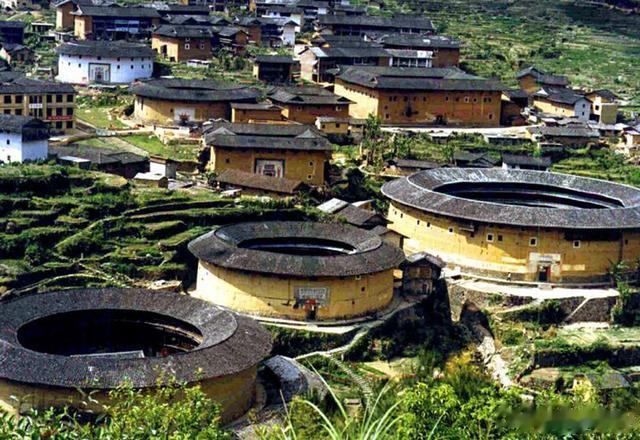

最让人动容的是,无论走到哪里,客家人都带着族谱和祖先牌位,在福建土楼、广东围龙屋里延续着中原文化的火种。

而广东梅州,则堪称是全球客家人的“精神首都”。

在广东梅州,至今保留着4367座客家围龙屋。

这些建筑形似堡垒,外墙高耸,内部却暗藏玄机:家族祠堂居中,房屋呈同心圆向外扩展,既能防御外敌,又寓意“聚族而居,代代传承”。

梅州因此被称为“全球客家人的心灵家园”,更诞生了叶剑英元帅、“数学皇帝”丘成桐等名人。

走进广东梅州的围龙屋,仿佛穿越到明清时代。

这种"半月形城堡"由池塘、晒坪、主体建筑、化胎、围龙组成,前低后高,层层叠叠如盘龙。

最典型的"十厅九井"大屋可容纳数百人,房间多到"三天三夜走不完"。

围龙屋不仅是建筑奇迹,更是家族制度的活化石。

正屋的"祖公厅"供奉着祖宗牌位,两侧的"横屋"住着家族成员,后面的"围龙间"则是储藏室和杂物间。

这种布局体现了儒家礼制:长辈住正间,晚辈住横屋,媳妇住围龙,连厕所都有严格的等级划分。

更绝的是,围龙屋的排水系统堪称古代"海绵城市",雨水通过暗沟流入池塘,既防火又灌溉,至今仍在使用。

围龙屋的“人性化设计”更堪称古代“黑科技”:前半部为半月形池塘,后半部为环形屋舍,既能防火防盗,还能调节气候,家族每添一代人,房屋便向外扩建一圈,形成“生长的建筑”。

客家人的菜谱里也藏着迁徙密码。

客家菜以“咸、肥、香”著称,梅菜扣肉、盐焗鸡等名菜背后,藏着迁徙时代的智慧:多放盐可延长保存时间,肥肉能补充体力,适合长途跋涉。

在赣南山区,"酿豆腐"是中原饺子的变形记——用豆腐代替面皮,包裹肉馅;在广东梅州,"盐焗鸡"源自战乱时用盐巴保存食物的智慧;在福建龙岩,"芋子包"则是用芋头泥代替面粉的无奈之举。

最让人叫绝的是"客家娘酒",这种用糯米酿造的甜酒,不仅是待客佳品,更是产妇的"月子神器"。

如今,客家美食正在上演"逆袭"。

南康区圳玄村的"烫皮小镇"把传统小吃变成产业,每天生产数万片烫皮,带动41名村民就业;梅州的"客家菜师傅工程"培养出2000多名厨师,把酿豆腐、盐焗鸡端上了米其林餐桌。

有网友调侃:"客家人用美食证明,会做饭的民族永远饿不死。"

语言之谜:为什么客家人说话像“穿越者”?

语言之谜:为什么客家人说话像“穿越者”?“食饭冇?”(吃饭了吗?)、“汝系奈人?”(你是哪里人?)——客家话中,这样的表达让北方人直呼“听不懂”,但语言学家却拍案叫绝,因为这就是古汉语的“活标本”。

首先就是声韵的保留。

客家话完整保留了唐宋时期的“入声”和“浊音”,比如“食”(sik)、“石”(sak),与现代普通话差异显著;

再就是词汇的古雅。

称“太阳”为“日头”,“走”为“行”,“看”为“睇”,与《诗经》《论语》中的用法一脉相承,对研究文化的演变有着重要意义。

由于迁徙路线复杂,客家话分化出“梅县腔”“赣南腔”“闽西腔”等分支。

梅县话被视作标准音,但即便在客家聚居区,隔一座山也可能口音迥异,笑话说,一位梅州人到了赣南,点菜时把“酿豆腐”说成“娘豆腐”,差点被当成“占便宜”。

可是到了今天,尽管全球客家人超过1亿,但年轻一代的方言使用率下降,为了保护曾被城里人戏称为"鸟语",但如今却成了文化瑰宝的客家话,梅州推出“客家话进校园”计划,短视频平台上也兴起#客家话挑战赛#。

在梅州,政府投资建设客家话节目译制中心,把《甄嬛传》《觉醒年代》等影视作品翻译成客家话,通过"一带一路"传播到海外;在赣南,89岁的黄玉英教授用客家话演唱《映山红》,让年轻人见识到方言的魅力;在抖音,"客家老妹子"用快板顺口溜宣传反诈,单条视频播放量超50万。

更让人惊喜的是,客家话正在"年轻化"。

广东技术师范大学的陈菊芬教授把客家山歌改编成Rap,在B站收获百万点击;福建长汀的"客家甜燕燕"团队用短视频记录客家美食制作过程,粉丝量突破10万。

有网友评论:"原来方言也能这么潮,我要给客家话打Call!"

现代崛起:从“山里人”到“世界客”

现代崛起:从“山里人”到“世界客”客家人的商业基因堪称传奇,今天的客家人,早已走出深山,成为全球化的弄潮儿。

19世纪起,客家人下南洋开矿、修铁路,在东南亚,客家人掌控着80%的锡矿和橡胶园,马来西亚的"客家帮"甚至影响着国家经济命脉,马来西亚“锡矿大王”胡子春、泰国“金融巨擘”伍淼源都是代表人物。

在国内,深圳的"客家系"企业华为、比亚迪市值超万亿;在赣州,"世界钨都"的称号背后是客家人的智慧——把黑钨矿加工成芯片材料,占全球市场份额的70%。

而梅州依托客家文化发展旅游业,2025年一季度接待游客超500万人次,河源凭借生态优势打造“大湾区后花园”,万绿湖景区年收入破10亿。

如今,客家经济正在转型升级。

赣州市投资1.05亿元推动制造业数字化转型,江西驴充充物联网公司用"专利墙"打造智能充电桩帝国;梅州的"客家硅谷"聚集了500多家科技企业,研发出全球首款客家话智能音箱。

有数据显示,全球客家人掌控的财富超过3万亿美元,相当于两个阿里巴巴的市值。

尽管人口超过1亿,取得了不俗的成就,客家人却始终面临"身份认同"的困惑。

有人说他们是"纯种汉人",有人说他们是"汉化畲族",更有基因研究表明,客家人的DNA里混合着中原汉族和南方少数民族的血统。

这种"混血"特质,让他们既保留了"耕读传家"的传统,又具备“敢为天下先”的冒险精神。

在文化传承上,客家人同样与时俱进。

一方面,他们在梅州建立客家博物院,用VR技术还原围龙屋;另一方面,年轻一代更爱用客家话唱周杰伦的《青花瓷》。

有学者感叹:"客家人就像流动的河流,既保持着源头的清澈,又不断吸纳新的支流。"

客家人,就像是一部行走的中华文明史。

从秦始皇的士兵到硅谷的工程师,从深山围龙屋到纽约曼哈顿,客家人用1亿人口书写了一部汉族民系的传奇。

他们说着"听不懂"的汉语,却把中原文化带到了世界每个角落;他们经历了六次大迁徙,却始终保持着"宁卖祖宗田,不忘祖宗言"的倔强。

或许,正是这种"矛盾"与"融合",让客家人成为最熟悉的陌生人——他们是汉族的分支,却活出了自己的精彩。

客家人的故事,是中原文明的“备份”,是乱世求生的智慧,更是文化传承的奇迹。

下次听到客家话,不妨想象这样的画面:一群穿越千年的“语言侠客”,用古汉语的密码,守护着中华文明的基因库。

参考文献:美国人也晓得讲流利的客家话——客家话简史——广东省侨联宣传文化中心

客家人——央视·百家讲坛

客家、客家语——头条百科