公元前200年,西汉建国不久,刘邦就带着汉军主力在白登与匈奴打了一场。

这一战,不管过程、结果如何,刘邦一定是觉得匈奴不好对付。

所以白登之围后,刘邦便采纳刘敬的建议,主动与匈奴和亲,换取休养生息的时间。

一开始,刘邦想把亲女儿鲁元公主嫁给冒顿单于。只是吕后不同意,才改成嫁宗女。

接下来的惠帝、文帝、景帝,乃至武帝即位之初,有样学样,大体延续了这一政策。先后五次与匈奴和亲。

公元前192年,汉惠帝嫁宗女于冒顿单于。

公元前174年,汉文帝嫁宗女于老上单于。

公元前160年,汉文帝嫁宗女于军臣单于。

公元前156年,汉景帝嫁宗女于军臣单于。

公元前140年,汉武帝嫁宗女于军臣单于。

按照刘敬的设想,汉匈和亲,匈奴储君就有汉朝血统了。大汉可以不战便使匈奴逐渐臣服。

然而,想法和现实从来都是两码事。

现实情况是,刘邦死后,尸骨未寒,匈奴冒顿单于就马上写信调戏吕后,说:你吕雉没了老公,想必空闺难耐。我刚好也没了老婆,要不咱们在一起过吧?

面对赤裸裸的羞辱,就连向来好脾气的惠帝都气的要掀桌子。

樊哙在朝堂上毛遂自荐,表示冒顿欺人太甚,我愿带领十万人马横扫匈奴。

吕后也十分气愤,一度想杀掉匈奴使者,发兵征讨冒顿。

好在中郎将季布及时劝阻,理性分析道:高祖都打不过冒顿,樊哙何德何能,只靠十万大军就想扫荡匈奴?冒顿现在就是想借题发挥,挑起战争,咱可不能上当。

吕后觉得季布言之有理,遂不再提讨伐匈奴之事。

后来,吕后回信给冒顿,称自己年老色衰,配不上冒顿你这个英雄。还送给冒顿两辆御车和八匹马。以极其卑微的姿态才化解了这场风波。

如果匈奴只是“踹寡妇门”,这倒也罢了。

最让人无法忍受的是,汉朝即使和亲,也照样得挨揍。

公元前166年,老上单于率14万匈奴骑兵攻破萧关,烧毁中宫(今陇县西北),前锋直抵凤翔、甘泉(今淳化县西北),京师震动。

汉文帝得知奏报,调兵遣将,迎战匈奴军。

此役,汉军虽苦战月余,迫使匈奴军退出塞外。

但自身损失也不小,几万人被杀害。大批百姓、牛羊牲畜被掳掠到塞外。

估计是看穿了汉军虚实——只能被动防守,没有主动出击的能力。

六年后,也就是文帝第二次和亲的同年,匈奴再次发动南侵。

6万匈奴骑兵,兵分两路,对上郡、云中郡进行洗劫。掳走数万百姓、数十万牲畜。

匈奴一而再,再而三的入侵,证明了“刘敬式”的和亲,已经破产。

和亲换不来和平。

这个道理其实很好理解。

漠北草原资源匮乏,每逢冬季便会草料短缺,匈奴人为了获取足够的生存资源,必须入侵中原,洗劫粮食、牛羊等。

而这就意味着,即使匈奴单于不想挑事,也会被民意裹挟。

同时也意味着,汉朝要想长治久安,就必须以斗争求和平。

否则今日割五城,明日割十城,只换得一夕安寝,忘记了战备,迟早要玩完!

历代汉朝皇帝当然明白忘战必危的道理。

所以文、景两朝休养生息的同时,也一直在积极备战,囤积粮草、战马、兵器等战争物资。

可长年的忍气吞声,却让汉朝上层人物普遍患上了“恐匈症”。

当时只要有人主张反击匈奴,必然会被一句话怼回去:难道你忘了白登之围吗?

这种局面一直延续到汉武帝即位之初。

武帝生于治世,成于盛世,祖辈给他留下了数不尽的家当。

所以,武帝不愿意继续和亲,主张武力解决外患。

但当他提出“和匈奴打一仗”的想法后,满朝文武不出意外,又是集体反对。

时任御史大夫韩安国表示:匈奴人聚散无常,他们那块地,自古就不是人待的。占领了也毫无价值。并且我们劳师远征,让匈奴人可以以逸待劳,这是取死之道,不如和亲。

所有人都反对开战,没办法,只能继续和亲了。

看着那个肩负和亲使命的宗女远去的身影,武帝暗暗发誓:这将是最后一次。

武帝初年的和亲过后,边境只安宁了一年,匈奴又开始蠢蠢欲动。

接下来怎么办?继续送女人,送钱财,破财免灾?

事实证明,没有意义。

和亲派后来还闹出一个笑话。

漠北之战前,博士狄山建议武帝恢复和亲。

狄山说:陛下举兵击匈奴,民穷财尽。由此观之,不如恢复和亲。现在和亲,情况跟过去不同了。过去是屈辱,匈奴已经知道我们的厉害,现在是恩赐。

武帝没有与狄山讨论该不该和亲,只是派他去边塞体验生活。

结果匈奴来犯,一刀砍下狄山的头颅。和亲派被啪啪地打脸。

和不和亲都要打,那还不如打一仗。

打这一仗,不仅仅只是为了洗刷耻辱,更是担负起历史使命。

后来西晋灭东吴,统一全国时,晋武帝司马炎也面临了同样的历史抉择。

侍御史郭钦、太子洗马江统,曾先后上书:戎狄历来就是中原的祸患,如今虽然他们臣服于我朝,但谁知道日后会不会反叛?我们现在应该趁着兵强马壮,尽早把戎狄赶出中原!不能把隐患留给子孙后代。

郭钦、江统都是站在高点看问题,极具大局观。

可晋武帝和他的傻儿子晋惠帝却不以为意。

当时的人们也大多认为郭钦、江统危言耸听,一通口诛笔伐:今天下太平。放着安稳日子不过,打什么仗啊!

至于晋人鼠目寸光的结果,就是亡国,甚至差点亡种。

西晋怀帝永嘉五年(311年),匈奴军攻破晋都洛阳,拉开了中原大地三百年大动乱的序幕。

而当匈奴铁骑肆虐横行时,当初痛斥郭钦、江统是战争贩子的人,又去哪里了呢?

怕是早就变成戎狄的刀下亡魂了吧。

一代人干一代人的事,高惠文景三代人该干的事,是休养生息,厉兵秣马。他们已经完成了历史使命。

到了武帝时,这一代人该干的事就是打匈奴。要使匈奴畏惧汉朝,不敢轻易为敌。

如果武帝苟且偷安,得过且过,只顾眼前的安逸,不顾将来,他就是历史的罪人。

既然对匈奴全面开战,原则上没有问题。同时反击条件也已经成熟。

那就该到算总账的时候了。

公元前134年,武帝拒绝了匈奴军臣单于的和亲请求。

第二年,武帝又采纳大行令王恢的建议,决定在马邑伏击匈奴军。

具体计划是这样的:

首先派一个叫聂壹的商人前去匈奴,诓骗匈奴进攻马邑。

汉朝这边集结30万大军,分为两支,一支由韩安国、李广、公孙贺指挥,埋伏于马邑附近的山谷中。

另一支由王恢、李息指挥,埋伏于代郡。

当匈奴主力洗劫马邑时,汉军同时出击,歼灭来犯之敌。

这个围歼计划其实有先例。

战国后期,名将李牧就凭借诱敌深入、两翼包抄的战术,在雁门大破十万匈奴军。

可相比于身经百战的李牧,此时的汉军将领普遍缺乏经验,难堪大任。

正所谓舍不得孩子套不着狼。当年李牧为了诱敌深入,不仅放出数万牲畜,还故意把几千人丢弃给匈奴。

而一众汉朝大将则忽视了这个细节。

以致匈奴军南下途中,只看到牲畜,没看到放牧的人。

这就太奇怪了,军臣单于认为事出反常必有妖,命令部队停止前进,转攻边境上的一处据点,俘虏了雁门尉史。

经过一番威逼利诱,雁门尉史将汉军的计谋和盘托出。

军臣单于听后意识到中计,撒腿就跑。

汉军见匈奴军撤退,立即追击,可步兵哪里追得上骑兵?

武帝北击匈奴的第一战,就这么功亏一篑。

马邑之战后,武帝感叹千军易得,人才难求。

韩安国有些带兵打仗的本领,可此人是主和派,能用,但不可重用。

李广常年戍守边郡,但生性散漫,不习军法,名大于实。

公孙贺和李息,一个是武帝当太子时的东宫侍卫,一个是景帝留下的老臣。忠诚度没得说,但一直没有出彩的战绩。

还有一个程不识,虽然号称程不败,但只擅长防御战、阵地战,对进攻一窍不通。

泱泱大汉,竟无一将可用。这就是长年忘战种下的恶果。

不过,武帝并没有泄气。他很快又萌生了一个大胆想法:深入草原腹地,以骑兵对骑兵,主动找匈奴人作战。

为此,武帝策划了一场四路出击。

由车骑将军卫青领一万骑兵出上谷,骑将军公孙敖领一万骑兵出代郡,轻车将军公孙贺领一万骑兵出云中,骁骑将军李广领一万骑兵出雁门。

四路人马兵力相等,无主次之分,无统一主帅,各自为战。

从部署上不难看出,武帝的这次出击明显带有实验性质。即试探匈奴虚实,同时考察选拔己方人才。

最终,公孙贺部迷路,无功而返;公孙敖损失7000;李广全军覆没,被俘后逃走。

只有首次出征的卫青攻入龙城,斩首俘敌七百。

虽然战果不大,但一颗将星冉冉升起,卫青将帮助武帝实现前所未有的万世功业。

自冒顿单于统一匈奴以来,一直是汉军防守,匈奴人想打哪就打哪。

现在汉军居然主动出击,军臣单于非常不爽,决定给汉朝一个教训。

公元前128年,匈奴攻击辽阳郡、渔阳郡、雁门郡。

斩杀辽西、雁门太守以下几千人,并掳走两千余人。

匈奴的报复,让武帝意识到自己此前的估计太乐观了。

以前武帝总想跟匈奴决战,毕其功于一役。

现在看来不现实。

毕竟草原是匈奴人的主场。汉军兵少,匈奴人就打。汉军兵多,匈奴人就跑。你根本逮不着他的主力。

汉朝必须调整战略,攻击匈奴的战略要地!

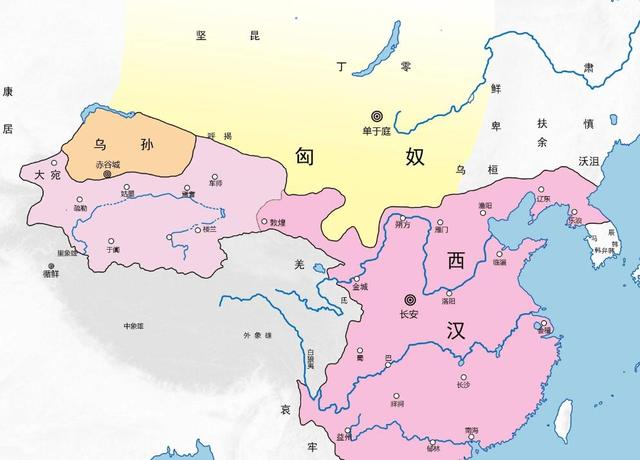

哪里是匈奴的战略要地呢?

河南。

这个河南不是河南省,而是黄河几字形以南。

也就是阴山以南的河套地区,今天内蒙的呼和浩特、包头、巴彦淖尔。

公元前215年,秦始皇派遣蒙恬攻取河南地。

但秦末战乱之际,王离带领大军南下,匈奴趁势又夺回了河南地。

这里水草肥美,是游牧民族放牧的绝佳场地,当时匈奴的楼烦王、白羊王长期在此地游牧,牛羊多达百万头。

如果能控制河套,就能重创匈奴。

公元前127年,匈奴左贤王部进犯上谷、渔阳。

武帝趁机命韩安国固守,牵制左贤王部。

同时令卫青、李息急速出云中,突袭匈奴防守薄弱的河套。

卫青率部出塞后,从云中向西大迂回包抄,打了白羊王、楼烦王一个措手不及。

河南之战,双方投入的兵力也不多,汉军仅歼敌数千人,俘获3071人。

但卫青穿行千余里,一举收复河套,成功扭转了汉匈局势。

得益于河套的收复,汉朝的北部边防线推至黄河几字形北岸。

昔日匈奴刺向汉朝后背的利刃,转变为汉军指向匈奴前胸的长戟。

而得知河南地丢失,军臣单于一口气没上来,当年冬天就病死了。

随后,其弟左谷蠡王伊稚斜自立为匈奴单于。

军臣单于的太子于单不服气,双方展开内战。

最终,于单被驱逐,南逃汉朝。

伊稚斜借题发挥,多次南下骚扰雁门、定襄、代郡、上郡等地,还派右贤王进攻汉朝设置在河套的朔方郡,企图夺回这片风水宝地。

公元前124年春,鉴于匈奴屡屡劫掠边境,武帝集结十万大军。

令卫青率3万骑兵出朔方,端掉匈奴右贤王的大本营高阙。

同时,令李息、张次公率部出右北平,牵制匈奴左贤王部。

卫青率部渡过黄河后,在五原短暂休整,然后连夜狂飙。

右贤王傲慢自负,认为汉军没有远程攻击能力,因此并没有下令戒备。

等到汉军有如神兵天降,包围高阙时,右贤王毫无防备,只得率数百精骑逃走。

匈奴右贤王王庭,就这么被卫青一锅端。损失牲畜数十万头,被俘人员1.5万。

伊稚斜新君登基就吃了这么大的亏,面子上挂不住,决心要找回场子。

同年秋天,匈奴军进犯代郡,斩杀代郡都尉朱央,劫掠一千多民众北还。

面对匈奴人的游走作战,汉军十分被动。

为了化被动为主动,公元前123年春,武帝命卫青率十万大军出定襄,扫荡漠南。

同年夏,卫青再次率十万大军出定襄,见到匈奴人就打。

两次出击,汉军累计斩敌1.9万人。

而整个漠南之战,汉朝则有三大收获。

一是大量杀伤了匈奴的有生力量。

二是彻底控制了河套地区。

三是继卫青之后,又一位少年英雄悄悄登上历史舞台。

他的名字叫霍去病。

如果说卫青是锤子,既可以抡人,又能敲打别的东西,非常全面。

那么霍去病就是一把刀子,锐不可当,锋芒毕露。

首次随卫青出击,霍去病仅带800骑兵就奔袭八百里,斩杀两千多匈奴人。其中包括相国、当户、单于祖父籍若侯产,还生擒了单于叔父罗姑比。可谓战功卓著。

值得一提的是,漠南之战还有一个功臣。

这就是被今天的人称为“史上最靠谱带货主播”——张骞。

公元前139年,张骞奉武帝之命,由长安出发,出使西域。

虽然出发没多久,张骞就被匈奴人俘虏。

但在被扣押在匈奴的十多年里,张骞跟着牧民走遍了大半个匈奴。

包括河西走廊,哪里有绿洲,哪里有河,张骞记得那是门儿清。

史书明确记载,卫青出定襄,就是靠着张骞的情报,汉军才能预知匈奴的位置,部队行军也总能找到水源草场。

自此之后,汉军将领率部出塞,迷路的概率越来越低。

当然,“迷路侯”李广除外。

河套巩固住了,漠南也扫荡了,同时张骞还让武帝知道了“外面的世界”。

接下来,汉武帝的想法就不一样了——他不仅要打击匈奴,还要拓展中原汉民族的生存空间。

而要想拓展生存空间,汉军就必须先拿下河西走廊,斩断匈奴人的右臂!

公元前121年春,汉武帝任命霍去病为骠骑将军,率一万多骑兵出陇西。

此役,霍去病指挥汉军长驱北上,在跨越焉支山后,六天之内,急行军千余里,一直冲杀至敦煌才撤军。

沿途斩杀折兰王、卢侯王以下近九千人,擒获浑邪王王子、相国、都尉,还俘获了休屠王的祭天金人。

不过,汉军的损失也不小。

按《汉书》的记载,部队折损近七成。

武帝和霍去病对战果都不满意,所以几个月后,霍去病再次出战。

这一次,霍去病杀疯了。

他没有按照惯例,从东往西打。而是先向西北,越过居延海,然后往南大迂回,绕到河西走廊西段的祁连山,从西向东兜着打。

当匈奴人反应过来时,已经晚了,逃都没地方逃。

此役,汉军共歼敌3.3万,生擒匈奴五王,五王母,单于的阏氏及王子五十九人,相国、将军、当户、都尉六十三人。

而汉军自身损失仅十分之三。

两次河西之战后,武帝在河西走廊设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。

河套和河西走廊是匈奴最重要的牧场,也是他们进犯中原的前沿基地。

连续丢掉这两块战略要地,匈奴人哀叹道:“亡我祁连山,使我六畜不繁息;失我胭脂山,使我妇女无颜色。”

而汉朝在彻底控制河套、河西走廊后,不仅获得了养马基地,还一扫汉匈战争爆发以来的阴霾。

从此,双方攻守易形。匈奴人只能在阴山以北、戈壁沙漠以南的草原上活动。主动权掌握在了汉朝手上。

公元前119年,为了打垮匈奴,武帝又策划了漠北之战。

汉军兵分两路,东路大军由大将军卫青指挥,统领5万骑兵出代郡;西路大军由骠骑将军霍去病指挥,统领5万骑兵出定襄。

除了10万骑兵和14万匹战马外,武帝还征集了几十万步兵和运输部队。决定一战荡平匈奴单于王庭和左贤王部。

伊稚斜见汉军来势汹汹,主动撤退。

不久后,汉军抓到几名匈奴俘虏,据俘虏声称,伊稚斜逃到了大漠东边。

汉武帝听说伊稚斜向东逃跑,马上调整部署,令霍去病出代郡,追击伊稚斜。

令卫青出定襄,与左贤王部接战。

可当两路大军相继出发后,大家才发现,俘虏的供述竟然是假消息。

有人怀疑,这是伊稚斜的阴谋,意在避开霍去病,挑选整体战力稍微逊色的卫青大军对战。

因为后来也能看到,当卫青部与伊稚斜部接触后,对面已经做好了战斗准备。

不过,伊稚斜显然高估了自己的实力。

卫青大军即便实力稍逊一筹,揍他也是绰绰有余。

面对以逸待劳的匈奴军,卫青先以战车环绕为营,稳住阵脚,随即派五千骑兵出战。

伊稚斜派出一万骑兵应战。

两军展开厮杀,战至黄昏,不分胜负。

就在这时,沙漠上突然大风骤起,沙石扑面,能见度极低。

卫青当机立断,指挥两支骑兵左右包抄,突袭伊稚斜本阵。

伊稚斜见汉军兵强马壮,自料难以取胜,遂率精骑数百,向西北逃走。

老大都跑了,还打个锤子。匈奴军立时大乱。

卫青抓住战机,追杀至赵信城,歼敌1.9万,焚烧粮草后才还师。

这一战,李广任前军将军,本来应该打先锋。

但大军临行前,武帝跟卫青说:李广年老,命运不好,恐不能实现俘获单于的愿望。

言外之意,就是不能让李广打先锋。

皇帝发话了,卫青也只能把李广调开。令其与右将军赵食其合兵后,从东路出发。

结果,李广、赵食其因迷失道路,未能与卫青会师漠北。

直到卫青南归途中,李广才归于军中。

打完仗,卫青要整理战果,向武帝上报军情,便让帐下长史询问李广为何迷路。

李广听到消息,不愿接受刀笔小吏的羞辱,自尽于军中。

霍去病没碰上伊稚斜,意外遇到了匈奴左贤王部。

双方实力差距太大,没什么好说的。

汉军歼敌7万,俘虏匈奴屯头王、韩王等3人,及将军、相国、当户、都尉等83人,乘胜追杀至狼居胥山(今蒙古国北部的肯特山)。

霍去病在狼居胥山举行祭天封礼后,一直打到贝加尔湖,方才回兵。

史称“封狼居胥山,禅于姑衍,登临翰海,执虏获丑七万有四百四十三级”。

整场漠北大战,汉军歼敌9万。

经此一役,匈奴远遁,漠南无王庭。只能待在气候条件极其恶劣的漠北了。汉匈战争也告一段落。

但让人遗憾的是,霍去病不久后去世。

卫青也病逝于公元前106年。

在此期间,匈奴休养生息,恢复功力后,又开始对汉朝进行侵扰。

由于卫青、霍去病都不在了。武帝此时只能重用李广利之流。

论能力,李广利比其他将领要强不少。

但与卫、霍相比,李广利差远了。

并且李广利的运气也不好。

匈奴远遁后,汉军经常需要千里远征。

客观上讲,操作难度确实大。

这就导致李广利征讨匈奴,是负多胜少。

项目难搞,负责人能力又欠缺。

这时候,武帝应该调整斗争策略。

比如可以仿效后来的东汉朝廷,培养鲜卑这样的“打手”,以夷制夷。减少投入,专心休养生息,缓和矛盾。

但武帝玩惯了大手笔,停不下来了。

短短十来年,又对匈奴进行了五次远征。

还两次远征大宛(今乌兹别克斯坦东部费尔干纳盆地)。

并派兵征服卫氏朝鲜,平定东越、南越叛乱。以致天下虚耗,户口减半,人复相食。

除了好大喜功,战略不明确,晚年的汉武帝还因为笃信巫蛊邪说,尽干荒唐事。

公元前91年,江充进谗言,诬陷太子刘据与巫蛊案有关。刘据无奈之下起兵,杀死江充,并攻进丞相府。

丞相刘屈氂仓皇逃走后,向武帝报告,武帝下诏,命刘屈氂平叛。

结果,大批官员在内斗中被杀,百姓死伤多达数万。

第二年,武帝轻信巫师之言,认为灭亡匈奴的时机已到。令李广利引兵七万,第六次远征匈奴。

战事起初非常顺利。

但没多久,武帝得知刘屈牦曾与李广利一起诅咒自己,海打算让昌邑王刘髆,也就是李广利的外甥当太子,顿时勃然大怒。也不考虑会不会影响士气,下令将刘屈牦斩首,还背刺主帅,将李广利全家收监。

消息传到前线,李广利无心恋战,率军由郅居水向南撤至燕然山。

匈奴单于深知汉军往返行军近千里,已很疲劳,便亲率五万骑兵发动袭击。

最终,七万人全军覆没。李广利变节,投降了匈奴。

卫、霍时代,汉军纵横大漠,人挡杀人,佛挡杀佛。

短短十几年过去,汉家儿郎却仿佛不会打仗了似的。

每每远征,结果就是送人头。武帝投入的越多,赔得也越多。以致大汉边疆几乎埋葬了无数的男儿尸骨。

这是何等的悲凉,又是何等的无奈?

事后,由于主力尽失,汉朝无力再征讨匈奴。汉武帝发布罪己诏,不再言战。

可以说,匈奴能在漠北之战后又慢慢恢复元气。汉武帝这个运输队长功不可没。

对此,唐太宗李世民后来就说过:“汉武穷兵三十余年,疲弊中国,所获无几。”

在唐太宗看来,汉武帝打一个匈奴都这么费劲,实在太菜了。

唐太宗一生灭国无数,他当然有评价武帝的资格。

李世民战绩图

但需要注意的是,战争的目的有很多种。

可以是纯军事打击性质。就是看着不爽,冲上去打一顿。

可以是劫掠性质。不占领土地,只对钱财、人畜感兴趣。

也可以是扩张势力范围性质,先打服,然后培植区域代理人,进行羁縻统治。

而最困难的莫过于“凿空”,实行本土建制的扩张。将对方变成自己。

汉武帝扩张前,河套、河西的土地上生活的是匈奴人。

西羌、东越、南越、西南夷、朝鲜半岛北部的土地上,生活着不同文化的各种民族。

在当时的和亲派看来,化外之地,地瘠民贫,毫无占领价值。

而当这些地区纳入汉朝版图,武帝设郡县进行管理,推动国家认同后,大家才发现和亲派鼠目寸光,化外之地也是可以归化为汉土的。

自此之后,即使边疆独立,脱离中原王朝掌控。生活在那里土地上的人们,也认为自己只是割据一方,性质不一样了。

虽然唐太宗是千古一帝,军事能力超神。

但他也是站在前人的肩膀上,取得了大唐的军事辉煌。

后来大唐由盛转衰,唐王朝能牢牢控制的建制性区域,其实大体还是汉武帝时期打下的框架。

所以,对于汉武帝的军事扩张,需要辩证的看。

他长年以九州之财攻打四夷,劳民伤财,虚耗海内,害苦了两三代人,导致西汉王朝几乎亡国,后人留下一堆烂账。这是他的过错,不可否认。

但他与秦始皇作为第一和第二个吃螃蟹的人,拉扯大了中国的基本骨架,为后世中国奠定了极低的地缘整合成本。这对国家和民族而言,也是有利的。