2008年10月24日萧克因病逝世,享年102岁。

几年前,有一本中国的杂志,曾经写过一篇关于萧克的传记:

萧克将军是目前健在的开国上将中,唯一参加过1926年国民革命军的将军,唯一参加过北伐战争和1927年南昌起义的将军,唯一在两万五千里长征中担任军团长职务的将军,也是唯一写过长篇小说并获得茅盾文学奖的将军。

萧克将军的评价,绝对是最高的。事实上,无论是战功还是经验,萧克都丝毫不逊色于这些开国的任何一个大将。

1927年,萧克在南昌起义时任24师8连指导员。多年以后,萧克看到聂荣臻,连忙走上前去,握手称他为“老长官”。这一切都是因为聂荣臻任24师党代表。

潮汕南昌起义失利后,中央决定大力发展地方武装,萧克就被派回老家,开展基层组织建设工作。

不久,他和两个好朋友在宜章组建了一支农民的镖梭队伍,由萧克担任领队,率领队伍参与湘南的暴动。

湘南起义军遭到强大敌人的围困,被迫撤回井冈山,萧克受命,率领部队到了资兴县的龙溪洞。萧克赶到龙溪洞时,发现有一支军队正在行军,萧克不明情况,便下令全军备战。

没过多久,那边的人就来报信了,萧克这才明白过来,原来是毛主席的军队,他们是来龙溪洞支援朱德和陈毅的。

萧克看了毛主席写的《湖南农民运动考察报告》之后,就对毛主席充满了敬佩之情,今天终于见面了,这让他非常高兴。

毛主席看到萧克后,也笑了起来:“哎呀,朱德没来,萧克来了。”

萧克在龙溪洞休息了一、两日,便随毛主席前往井冈山。萧克后来回忆道:「跟毛主席只有数日的相处,就被他气宇轩昂、口若悬河所折服。」

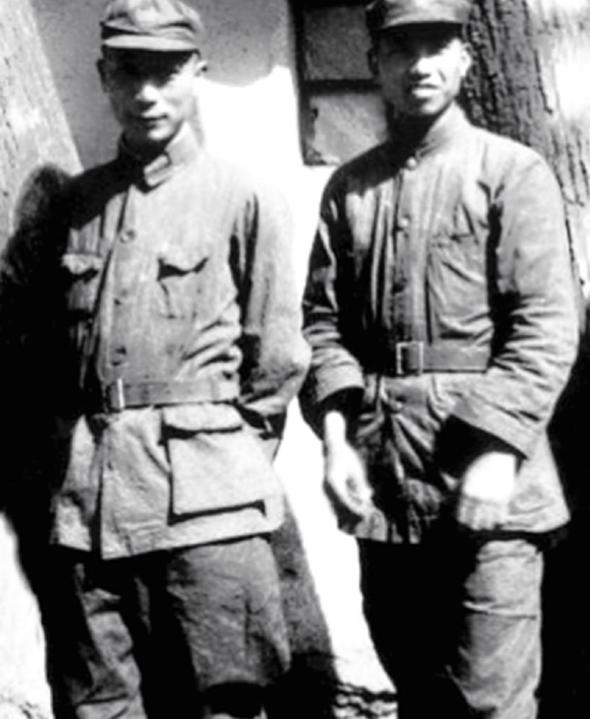

1934年7月,萧克,红六军军长,受命带领红六军到湖南腹地发展,实则为中央红军的长征作先锋。萧克出发前,先赶了5000多里,和贺龙的队伍汇合,然后一起上路。

萧克事后说:「红军已经走了二万五千多里路,光是红二方面军就已经走得很远了。」

萧克与毛主席的重逢,距今已有十年

1944年,萧克重返延安,出席“七大”。毛主席看到萧克,不禁回想起他与萧克在龙溪洞会合的情形。他向萧克问道:「当时有几个人、几支枪、几支飞镖?」萧克说九百多个人,有七十多支枪,三百多支飞镖。毛主席欣然道:“起义,很好!揭竿而起!”

萧克登上井冈山后,朱德和陈毅也同毛主席一起取得了胜利,他们的队伍就是中国工农红军第四军,萧克在该军第29团担任连长。

1928年9月,28团团长王尔琢战死沙场,毛主席、朱德对此深感悲痛。

由谁来接任王尔琢这个团?有一段时间,毛主席想起了萧克。朱德也赞成,说萧克是个文武双全的人,但是他以前是29团的人,对28团不太了解,还是让28团一营的林彪来做比较好。

毛主席对萧克的评价毋庸置疑,后来萧克在一场战役中受了伤,毛主席见了,就把自己的外套给他披上,嘱咐医护人员要抓紧时间给“白袍小将”治病。

1972年1月10日,毛主席参加陈毅的追悼会,又回忆起井冈山上的一群老同志,在休息间,忽然对周总理说:「萧克到了吗?」周总理答道:“目前在江西。”

20天以后,萧克接到了调回北京的命令,回到北京以后,叶剑英亲自接见了他,要他到军政大学去工作。

从这一点就可以看出,主席对萧克是多么的重视。

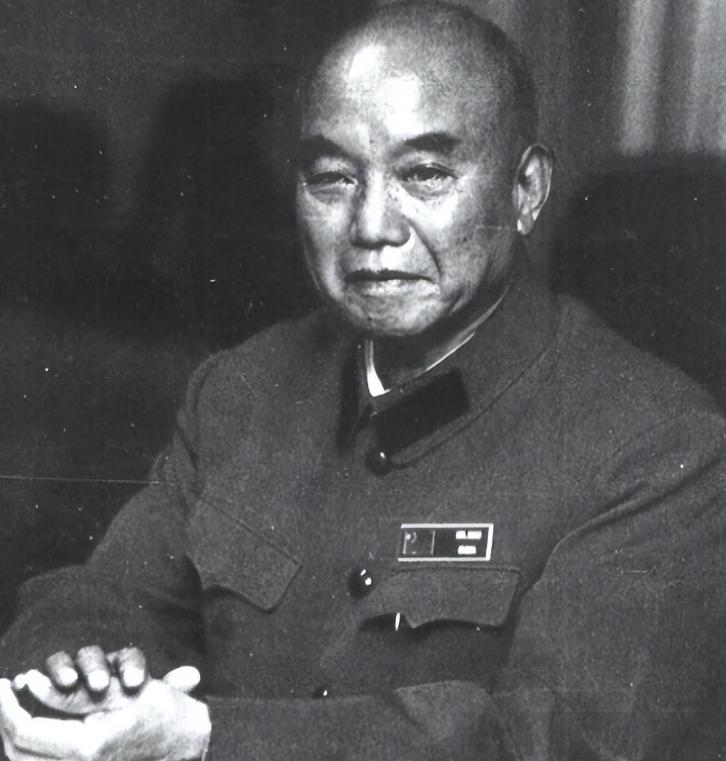

新中国第一次授勋典礼是在1955年在中南海举行的,共选出了十位大将、十位元帅,其中萧克是55位上将中的第一位。

萧克虽然排在第一,但还是有不少人站出来为他鸣不平,甚至有人认为萧克被封为上将有些委屈。

萧克,在井冈山战役中,曾担任过红军的师长,后来成为红六军团的总指挥,也是红二方面军的副总指挥。在抗日战争中,120师的副师长。

之后,他担任了晋察冀军区的副司令。在解放战争中,他曾担任华北军区副司令员和第四野战军参谋长。

萧克在三次革命时期中所担任的职位,都不比任何一位大将差。

因此,在萧克当选上将的时候,不少人都认为,这是对萧克的不公正。

关于这一点,毛主席表示,萧克授了上将,大将不需要多说,上将也不需要多说什么。言下之意,萧克被选为上将,实在是太委屈了。

萧克也发表了自己的看法,他说道:“新中国有多少同志战死沙场,我早就应该死去了,至于评不评,怎么评,就随便评吧。”

萧克还举例说,东汉大将军冯异,乃是汉光武帝年间的开国大将军,作战勇猛,战功赫赫。只是他为人谦虚,每一次召集将领商议功劳之时,都是缩在一棵树下,从不参加,因此东汉军队里的将士都叫他“大树将军”。

萧克的话就像是在说他一样,他的高尚品德赢得了所有人的尊敬,也赢得了毛主席的尊重,能说出这样的话来,并不是一件容易的事情。

这天贺龙,王震,张子意,张启龙,以及其他一些红军的老领导和老战友,都到萧克的家里去探望他。在众人的劝说下,萧克表明了自己的立场:“作为一个共产党员,我决不会消极。”

王震见萧克心情很好,就对他说:“黑龙江垦区要修一座水库,现在缺人,我跟欧阳钦说一声,你要不要在那边修一座水库?”

一听有活干,萧克立刻兴奋起来,笑呵呵的说道:“好,好,好,什么都行!”

今年九月,萧克被中央政府任命为农业部的副部长。得知这个消息,萧克十分开心,他告诉夫人:“夫人,我又能为老百姓做事了,哈哈哈哈!”对她来说,丈夫做什么工作都无所谓,只要丈夫高兴就行。

因为爱人萧克要工作,蹇先佛给萧克找了一套便服,让他穿上,前往农垦分局报道。

当萧克脱掉军服的时候,他的眼泪就流了下来。萧克暗暗抹了一把眼泪,不想被心爱的妻子看见。

殊不知,蹇先佛已经站在门口,将一切都看在眼里。为免丈夫难过,蹇先佛出门,端起一杯热茶,坐在板凳上等候萧克。

萧克穿上便服,对着镜子照了许久,才平复下情绪,向外走去。萧克看着妻子苦笑道:“你看,这衣服还挺合身的!”

在农垦部见到王震的时候,萧克像以往那样坚决地说道:“我要从头再来!”

虽然萧克的衣服很普通,但王震还是能看得出来,这分明是一名军人。

而萧克,则是负责农机具的。为了把这份工作做好,萧克来到广东垦区,在海南岛琼中县的一个农场连续干了二十多天。

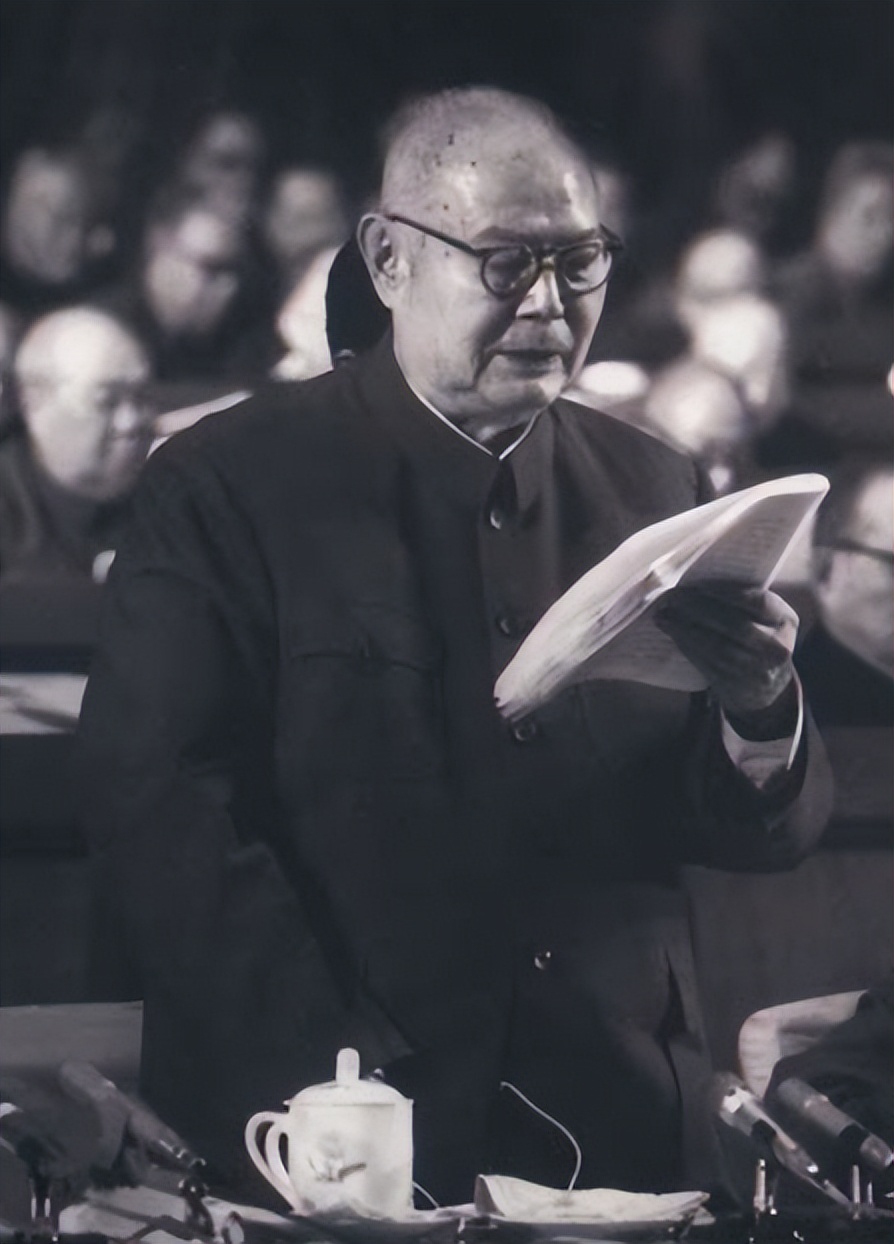

萧克于1963年2月在哈尔滨举行了黑龙江垦区一百个机械化大队的座谈会。在会议上,萧克提出,各大农场要因地制宜地建立起机械化大队,以机械化为核心,来建设大农场

王震返回北京以后,把萧克也带来了,他把黑龙江垦区机械化大队的工作报告给周总理。周总理听取了萧克的报告后,说道:“很好。不管是农场一级,还是地方一级,或者是农垦部一级,都不能对生产队瞎指挥,而应该给为生产队服务。”

经过萧克的领导,国家农业机械化取得了长足的进步,1957年,粮食生产达到71.6亿斤,棉花从36.3万石增加到140多万石,整体情况有了很大的改善,这一点得到了周总理的肯定。

1969年11月,萧克接到上级指示,要去江西“五七干校”进修。

萧克年纪也不小了,独自一人去江西肯定是有难度的。在萧克动身之前,周总理曾特别嘱咐萧克:“你年事已高,独自一人在江西不便,我想请一位厨师来照料你。”

萧克很感动,周总理在百忙之中还能为他着想。不过,萧克也明白,到江西去接受教育,是要重新开始,总不能带个厨师,所以谢绝了周总理的邀请。

1972年1月16日,萧克将军收到了来自组织的一封信:农林部党团会议决定,让您重新参加党内活动!

萧克将军得到这个消息,自然是喜出望外,20多天后,萧克就接到了回京的通知。萧克将军返回北京,在军部为他准备的住处安顿下来,没过多久,他的那些老朋友就来探望他了,听到萧克将军的描述,所有人都发出一声叹息:“总算是挺过来了!”

1972年,萧克回到北京,受到叶剑英大元帅的亲自接待。叶剑英见到萧克,用力握住他的双手,感激地说:“萧克同志,这几年过得可真苦!”

萧克听完叶帅的话,连忙说道:“叶帅,你放心吧,事情已经结束了。”

叶帅跟萧克聊了几句,然后问道:“萧克,你对这份工作有没有什么特别的要求?”

萧克听后摇了摇头,说道:“我愿意听从上级的安排,如果可以,我想去军队。”叶帅点头道:“我们已经商量好了,让你去军政大学工作,你觉得怎么样?”

萧克听后点了点头,道:“没问题,我听你的!”

萧克从叶帅那儿回来以后,就得到了中共中央的指示,要他去开一个整风大会。毛主席在开会的时候,约萧克跟苏振华说了几句话,萧克也不知道说了些什么,不过他总觉得,毛主席并没有把他忘了。

不过,毛主席却是另有要事,所以让汪东兴转告萧克,毛主席有事,不能来,让我转告各位。他让你回去上班,以后要努力工作。”

毛主席的这几句话,让萧克精神大振。

萧克在去军政大学报道的时候,遇见了唐亮,也是他的老战友。虽然两人不是很熟,但萧克将军觉得,唐亮做事稳重,心思缜密,是个不可多得的好干部!

在这次合作中,两人的办学理念是一致的,他们都希望能够找到一个正确的方向,让南京军事学校重新走上现代化和正规化的道路。

激发人们学习外国军事科技的热情;建立一支现代化、正规化的革命军队的政策!

萧克将军为了这件事,特意去找了刘帅,征求了一下他的意见。刘帅听完萧克的话,也是知无不言,言无不尽,最后还嘱咐道:“你去当老师,可以啊!我是年事已高,爱莫能助,望各位后辈,多多努力,多为国效力!”

1988年,萧克重新修改的小说《浴血罗霄》出版,引起了一场轩然大波,萧克的作品在1991年获得茅盾文学奖,萧克更是在1991年进入中国作家协。

萧克很爱学习,在成功之后,他就把所有的精力都投入到了发展家乡的教育事业中。

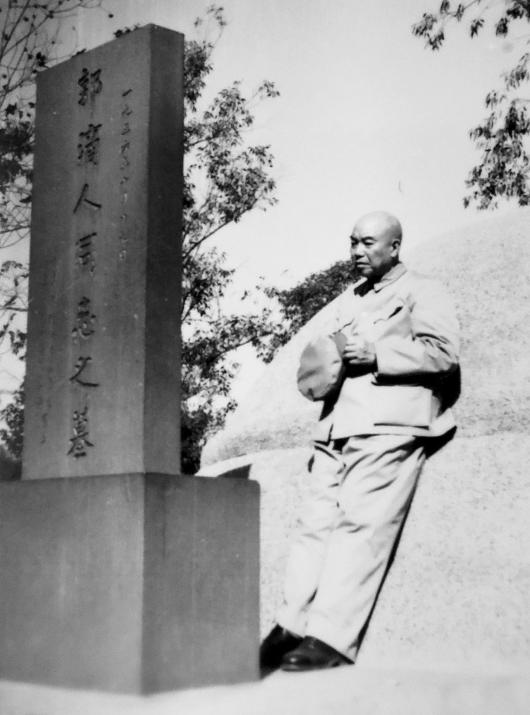

1998年,91岁高龄的萧克,随着湘南起义70周年,返回湖南嘉禾县,自1981年回乡以来,他已是第3次回乡。

萧克见村中贫困儿童上不了学,便四处奔走,争取到三名香港企业家捐款25万元,兴建「小街田希望小学」,并以自己的积蓄继续资助其发展。

萧克还捐了一万多本书给图书馆,把六个大架子都占满了,图书馆里特意开辟出了一个“萧克捐书”的藏书室。

萧克对自己的家人,都是非常严厉的,这一点他还是很清楚的。萧克再一次回到家乡,萧克正在与家人共进晚餐,饭桌上的食物很简单,就是一盘蔬菜,配上一碗南瓜粥。

萧克并没有不满,而是鼓励道:“你们下去好好干,虽然辛苦了点,但至少能填饱肚子!”

有一年,萧克的一位侄子的孙女要去参军,却因为个子太低没能通过体检,所以他们去找萧克,希望萧克能帮他说几句好话。

不过萧克还没来得及明白,萧克的儿子就开口道:“死了这条心吧,老爷子从来不允许有什么走后门,我们谁也别想破坏他定下的规矩!”

对自己的亲人,对自己的组织,都要有严格遵守纪律,这就是萧克的做人准则。事实上,萧克自己就是一个遵守组织纪律,不向组织提出任何个人意见的模范。

萧克常说:“艰苦奋斗是我家的传家之宝,我们要把它发扬光大!”

后来,萧克听说萧氏要重修族谱,特意写了“勤劳勤俭”四个字,并在信中特别强调:“修谱也应以今人的勤奋、节俭为本!”

很多人认为,为国家立下汗马功劳的人,有义务保护自己的后代。但萧克并不这么认为,他认为自己的后人应该靠自己的能力做出自己的事情来。

萧克义正言辞地拒绝了那些求着他给他安排工作的亲戚:

“我为四亿同胞而革命,不是为你们而战。”

萧星华上中学的时候,萧克给他安排了一个宿舍,因为他的家离得比较远。每逢星期五下午放假,爸爸妈妈总是很忙,没办法来看他,所以他只能自己走路回家。

当他回到家的时候,已经是一片漆黑。有一次,萧星华尽管感觉有些不适,但想起父亲的嘱咐,硬是独自一人往家走,回到家中时,已是高烧不醒。

看着自己的孩子如此受苦,蹇先佛心中一痛,也没有让自己的丈夫去接送孩子。这也是萧克和妻子能够在一起的主要原因。

萧星华的两个儿子萧云志和萧云松,虽然已经上了小学,但还是穿着爸爸的旧衣裳。

在这个时代,能上学的大多都是家境殷实之辈,而萧云志和他的兄弟却是唯一一个打着补丁的。

有一回,萧云松参与了一次校园春游,要求同学们自备午饭。萧家现在还是“规矩”,每周只有两天的谷子和窝窝头,所以老妈今天就给他做了一个窝窝头。

到了正午时分,一帮活泼好动的小朋友肚子也饿得咕咕叫,便在老师的招呼下,三两成群地凑到一块儿,准备午餐。

很多同学都从自己美丽的背包中取出了一些面包、饼干,有些人甚至拿出了一些糖果,与好友一起吃。最差的,也会从家里拿出一些白面馒头什么的。

只有萧云松显得有些突兀,他拿出了两个窝窝头,又拿出了一小块腌菜,顿时惹得一些学生取笑,认为他家里很穷。

他假装没听见,毕竟他小时候就是这么过来的,并不觉得窝窝头有什么不对。老师见状,赶紧拦住了学生们,给他们讲起了红军长征的事情。

春游之后,那位老师偷偷把他叫到了一个角落,低声问道:

“你家很穷吗?告诉我,我会想办法的。”

这件事本来就是个误会,但萧克再三叮嘱过家里,绝对不能把他和萧克的关系说出去。萧云松两人无法解释,只好继续“我行我素”,在校园里穿着打满了补丁的校服。

2008年十月,萧克老将军与世长辞,走完了他光辉的百年人生