说起首都,大家是否会立刻想起我们的首都北京?

如果让你给北京这座城市,用人身体的各个器官,做个定位,你会用哪个器官?我想大家的第一词,一定是心脏。

因为首都是一个国家,政治、经济和文化的中心,无论是对内还是对外,首都都有着举足轻重的地位。所以我们常说:首都北京是我们祖国的心脏。

那你能否相信?在我国源远流长的历史长河中,有这样一个王朝,竟然频繁的给自己的“心脏”做迁移手术?

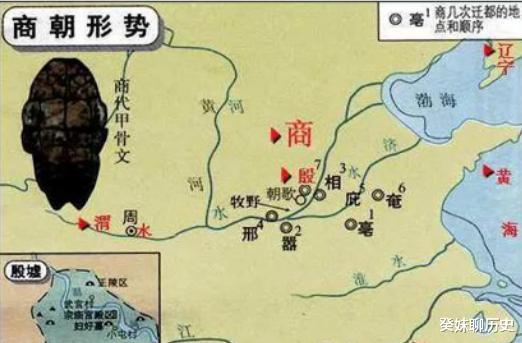

(商时期全图)

一、一迁再迁的大商王朝这个频繁迁移自己“心脏”的王朝,就是大商王朝。

据史料记载,商朝,自公元前1600年至公元前1064年,是我国古代历史上继夏朝之后的第二大朝代,商朝的统治竟延续了五百多年。

(商汤灭夏)

但这个王朝最引人注目的,不是它统治的时间是长还是短的问题,而是在于商王朝的统治者们,为什么频繁的迁移自己的“心脏”,也就是频繁迁移都城的现象。

据史料记载,先商时期,商国前前后后的迁移都城,高达八次之多。

而在商汤灭夏桀,建立了商朝,将王朝的都城设在亳都,但却又在商汤都亳之后,又经历了五次迁都。

分别是仲丁从亳都迁都于嚣都,河亶甲从嚣都迁都于相都,祖乙从相都迁都于邢都,南庚从刑都迁都于奄都。

(商朝迁都示意图)

而后盘庚又迁都于殷都,直到盘庚迁都到殷都后,商朝的都城这才算基本安定下来。

(盘庚迁殷 漫画图)

可是大商王朝为什么屡次迁移首都?如此劳民伤财,搞得百姓居无定所,到底是为什么?

学术界看法不一,因此也出现了有关商朝统治者频繁迁都原因的各种猜想/有“游牧”说、“游农”说,有“洪涝灾害”之说,有“去奢行俭”之说,还有“王位纷争”之说等,真可谓是众说纷纭了。

二、迁都原因,众说纷纭猜想一:“游牧、游农”之说

支持“游牧”说的学者猜想:商朝在盘庚迁殷之前,有可能还是“逐水草而居”的游牧民族。

这些学者认为,商朝在盘庚迁入殷都的时候,才由原来那种,迁移不定的游牧经济,转为稳定的农业发展,因此才有了定居下来的打算。

(盘庚迁都)

但依据《汜胜之书》中有关商朝农业的记载,以及商朝的卜辞和其他考古资料证明,早在商朝在盘庚迁入殷都的商朝前期,农业就己经成为当时最主要的生产部门,所以“游牧”之说显然是不符合历史实际情况的。

(刀耕火种)

支持“游农”说的学者则认为,虽然农业是商朝的主要生产部门,但商朝的前期却是谈不上拥有什么生产技术的,耕种方式也都是比较原始的。

他们认为,商人只会刀耕火耕的土方法,他们还猜测,商人不懂得灌溉技术,当然更不会懂得如何给耕种的土地施肥,以保持土地肥力的技术方法。所以原有的土地肥力一旦耗尽了,商人就不得不重新改换新的地方耕种,也就不得不经常迁都了。

农业发展至商朝后期,农业生产技术也随着生产力的进步而得到了提高,耕地的重复使用率上升,都城便可以稳定下来了。

(石镰)

(石斧)

但在郑州和小屯两地中出土商朝的两件文物,却推翻了这一说法的部分观点。这两件文物就是石镰和石斧。

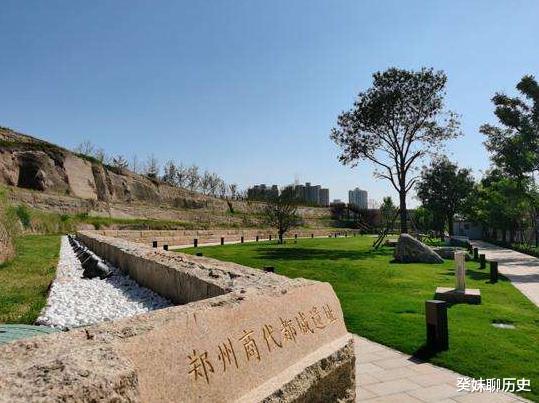

(郑州商城遗址)

(小屯商代遗存)

考古资料证明,这两个文物在外形上很是相似。

而这两件文物,一个是代表着商代前期,一个则代表了商代晚期。这就说明了商代前后期农业生产用的工具,并没有发生过什么重大的变化。

至于说商人不懂得施肥,也是和史实资料不相符的。

因为在《氾胜之书》中曾有过记载,商汤时期时有旱灾发生,“伊尹作区田,教民粪种”,然后引河水浇灌庄稼。

(《氾胜之书》 西汉晚期氾胜之汇录的农学著作)

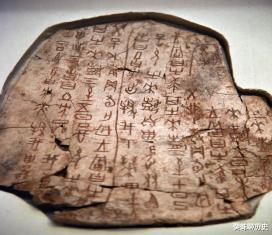

在考古发现的卜辞之中,也有大量关于“尿田”的记载。可见在商代初期,商人就已经知道用最天然的尿、粪来施肥的方法了。所以“游农”之说,也是经不住人们的推敲,也是站不住脚的。

猜想二:洪水灾害之说

(洪水灾害图)

洪水灾害之说,是从自然灾害上。尤其是洪水灾害方面,去找寻商朝屡次迁移都城的原因。但这一说法,一来找不到十分可靠的史实资料作为支撑,二来在推理上也不太能成立。

因为早在夏朝时,大禹治水的丰功伟绩,便已将洪水这头猛兽,基本上算是制服了。也不可能商朝每次迁都,都发生特别重大的洪涝灾害。而且现代的气候学家研究发现,夏商时期的气温是普遍偏高的,水汽的蒸发量比较大,致使干旱灾害频发。

(祭祀 水牛)

而考古学家在郑州商都遗址中,发掘出的遗迹遗物来看,尤其是在祭祀遗址中发掘出了众多数量,体积巨大的象牙和水牛。

而且在甲骨文的卜辞中“求雨”一词,也较多次的出现,如若是频发洪涝灾害,又岂会有祭祀求雨的时候呢。

(甲骨文卜辞)

而考古发现的种种证据,既佐证了气候学家的推断,也同时显示:商朝频繁迁都,并非是因为洪水灾害。

猜想三:“去奢行俭”之说

“去奢行俭”之说认为,君王之所以迁出旧都,是因为贵族太过奢侈,导致与平民矛盾比较突出,因此迁出旧都。

倡导贵族行俭朴之风,可以缓和阶级矛盾,这是商朝都城屡次迁移的原因。这一说法乍听之下,好像多多少少是有点合理成分的。

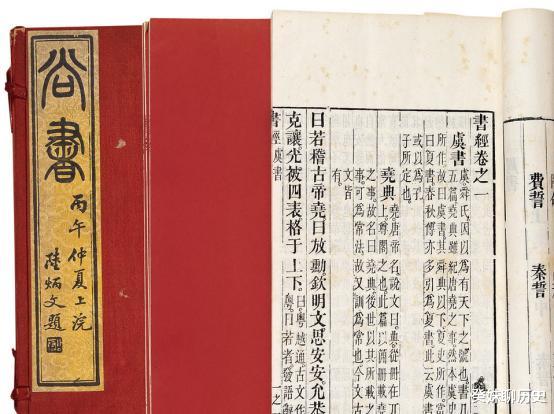

而据《尚书》中曾有记载,商王盘庚在迁殷时,对臣民进行劝说演讲的说词。

(《尚书》 一部追述古代事迹著作的汇编)

在将要迁都的时候,演讲词中盘庚曾指责,在旧都,贵族中存在,贪图财富的官吏。而在迁移都城之后,他又在演讲词中告诫贵族、官吏们,不要积聚财物,以免奢侈成习,而应该去施惠于黎民百姓。

但是,奢侈作风一直以来都是统治阶级的“通病”。不仅迁殷的时候存在,而且在迁殷之后也是照样存在的。但为什么后来却不再迁都了呢?看来这种“去奢行俭”之说,或多或少也是缺乏些许说服力的。

猜想四:“王位纷争”之说

(商朝纷争)

“王位纷争”之说认为,商朝曾发生过“九世之乱”。相传是商朝有九代商王,都是因为王位由谁来传承的问题,曾经发生过内部纷争。而这种纷争所导致的直接后果,就是商朝王权的削弱和贵族势力的膨胀。

有学者猜测商朝当时的社会条件下,要想削弱贵族的实力,就要先去削弱贵族原有的地利优势。所以,商王选用的政治手段就是迁都了,这也成为了商王转移矛盾的一种战略举措。

(商朝迁都示意图)

而在盘庚迁入殷都之后,商朝便实行了固定的传位继承制度,统治内部因王位引发的纷争便减少了,不需要再用迁移都城来巩固自身统治了,都城也就得以固定了下来。

目前,这种说法被大多数人所认可,觉得这才是一个较为合理的观点。

虽然众多学者对商朝屡次三番地迁都的原因,众说纷纭,是各有各的猜测。

但在对商朝屡次迁都的目的上,结论却是一致的。

三、商朝屡次迁都目的,是为了扩张势力和巩固统治根据商朝的几次迁都的地点和顺序,有学者得出一个结论。那就是商朝屡次迁都,目的在于扩张自己的势力范围,巩固自身统治。

(公元前一六00年至公元前一0四六年,商朝统治地域)

为什么会有这样的结论呢?

先商时期,商国就前后迁移都城的现象,原是商国为了快速扩充部落势力所需。毕竟想让部落人口快速增长,不外乎两项举措。一项是靠自然人口生育,另一项是征讨吞并其他部落。

(图文无关)

显然靠自然生育的方式,需要很长很长的时间来达到,而通过征讨吞并其他部落,接受其他部落的俘虏,显然会快速很多。所以才会在有足够强大的部落实力时,发动灭夏行动,取代夏朝统治。

灭夏之后,虽然定都中原,但商朝从夏朝的君主夏桀手上得到的领土却并不大。

(夏桀 夏朝末代君主)

原先臣服于夏朝的部落,也是散落在各地,要想真正征服这些原先依附于夏朝的各部落,商朝不得不一路上征伐。所以商朝每次的迁都过程,也是一路上兵戎相见,一路征伐的过程。

但商朝它并不像历史上的其他王朝那样,只是派出军队去打前站,而是带上王朝的一切,领着全部百姓整体迁移。

(商王朝都城变迁图)

为什么会这样做呢?原来商朝要想占领新的部落地区,离不开大量的人力资本的参与。占领新部落之后,也需要进驻管理。但在商朝时期,并不像后来的王朝那样,拥有大量优秀的管理人才,也没有先进的管理体制,唯一可行的就是整体迁入的方式。

再加上商朝统治内部,一直存在因王位该由谁来继承的问题,是兄终弟及?还是子承父业?一直纷争不断,这样大规模的征伐迁都,可以分散商朝统治内部纷争的焦点,缓和统治内部贵族部落之间的矛盾。

(盘庚迁都图)

另一方面,也缓和了统治者与平民百姓之间的矛盾,可谓是一举数得。

而迁都是一件举国大事,也可以让商朝上下形成合力,凝成一股强大的力量,这也是为何商王朝在大起大落中持续统治五百多年的缘故吧。

结语:遥望商朝那段历史,那屡次浩浩荡荡的迁都过程,虽然我们不能够亲眼目睹,但我们可以通过考古遗址,研究留存下来的历史文物去探索、去感受那令人惊心动魄的时代。

而我们在探索过程中发现这样的结论:任何王朝的改变,都是为了自身的发展,为得是让自己的统治更加长久,让自己的国家更加强盛,安稳。这也许就是商王朝真正屡次浩浩荡荡迁都的原因吧。

回顾商朝屡次迁移都城之后,虽然也可得一世或数世的安稳,但不去正视面对真正的矛盾,妄图用一招迁都,去转移百姓的视线,妄图用一张“治标不治本”的方子,来医治自身统治的疾病,不过是在自欺欺人罢了。

“我们必须敢于正视,然后才望敢想、敢说、敢做、敢当。”不管遇到什么样的事情,都不要一味地逃避,只有正视它,才能达到自己最终的目的。

扯几吧蛋,胡都北平格勒

躲海啸吧。

传说大禹是四川人,为啥古地图不包括四川

当时生产力比较低下,所谓的都城应该不像后世的都城规模那么宏大,不容易搬迁